কলকাতা, শনিবার ২৭ জুলাই ২০২৪, ১১ শ্রাবণ ১৪৩১

সেকালের দুর্গাপুজোর আমোদ

অমিতাভ পুরকায়স্থ: বৃষ্টি, গুমোট গরম আর জল-কাদা মাখা রাস্তা ঠিক পুরাকালের রাজপুরুষদের দিগ্বিজয়ে বেরনোর মতো পরিবেশ তৈরি না করলেও, ক্যালেন্ডার বলছে ‘এসেছে শরৎ’। তবে ছাপোষা গৃহস্থ প্রকৃতির উদার আহ্বানের থেকে পুজোর আগমন বার্তা বেশি টের পান কলিং বেলের টুং টাং ডাকে। কারণ সে ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খুললেই শোনা যায়— ‘দাদা অমুক সঙ্ঘ থেকে পুজোর চাঁদা নিতে এসেছি!’

আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাই গৃহস্থের কাছে আগমনি। তবে চাঁদা নিয়ে ঝামেলা যে আধুনিক যুগের সমস্যা, এমনটা ভাববেন না। কলকাতা শহরে বহুদিন থেকেই এই উৎপাতের কথা লিখেছে খবরের কাগজে। ১৮৪০ সালের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে ‘বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্য সাবর্ণ মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পাল্কীতে গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র হইয়া ততক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না।’

তবে সেকালে এমন খবর আইন রক্ষকদের কানে গেলে মাঝে মধ্যে প্রতিকারও হতো। এক্ষেত্রে চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট পেটন সাহেব স্বয়ং মহিলার ছদ্মবেশে ডুলি চড়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে পৌঁছলেন। যথারীতি পুজোর আয়োজকরা মহিলার ডুলি দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ডুলির ঘেরাটোপ সরাতেই আবিষ্কার করল যে বসে আছেন স্বয়ং লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। সামনে মূর্তিমান শমন দেখে বারোয়ারির কর্তারা যে যেমন পারলেন পালানোর চেষ্টা করলেন। তবে সকলের কপাল তত ভালো না হওয়ায় হাজতের জামাই আদরে আপ্যায়িত হলেন কয়েকজন।

চাঁদা নিয়ে জবরদস্তি যে পেটন সাহেবের অভিযানের সঙ্গেই শেষ হয়েছিল, এমনটা ভাবা ভুল। এই ঘটনার পরেও হুতোমের লেখায় পাওয়া যায় বারোয়ারির চাঁদা সংগ্রহকারীদের সঙ্গে ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা আদায়কারীদের তুলনা। হুতোমের দেড়শো বছর পরেও চাঁদা শিকারির প্রকোপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি কি?

এককালে দুর্গোৎসবের জন্য রাজার সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু কোম্পানির আমল হোক বা মহারানির শাসনকাল, আয়োজকদের সে আশা না থাকায় নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই ব্যবস্থা করতে হতো মহাপূজার। এ সবই যুগ ধর্ম। উপরের ঘটনা যদি সামর্থ্যের উদাহরণ হয়, তাহলে বুদ্ধির নমুনা হিসেবে ১৮২২ সালের সমাচার দর্পণে ‘সূর্তির দুর্গোৎসব’ শিরোনামে ছাপা খবরটির দেখুন। ‘কলকাতার পশ্চিমে শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজায় তাবদদ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে সূর্তি (লটারি) দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট একটাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে। যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।’

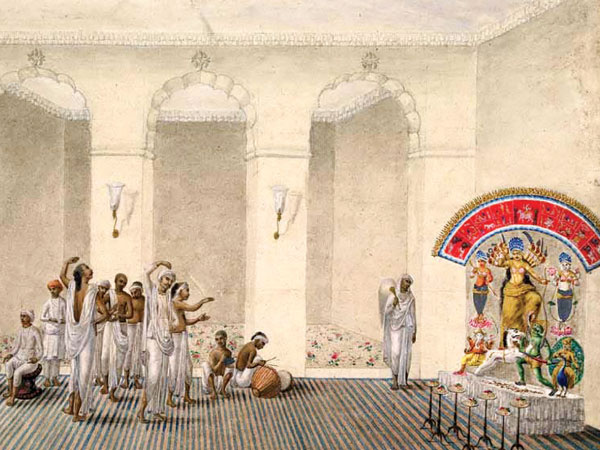

পুজোর আয়োজন তো হয়ে গেল। এবার বোধনের পালা। আঠারো-উনিশ শতকে বাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজো মানেই আমোদ আহ্লাদ নাচ গান যাত্ৰাপালা ছাড়াও ছিল দান খয়রাতের ব্যবস্থা। হুতোমের নকশায় সেকালের দুর্গোৎসবের সার্থক ছবি খুঁজে পাই। ব্রাহ্মণদের জন্য এলাহি ব্যবস্থা হতো। বহু বাড়িতে দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের তালিকা থাকত। সেই তালিকা ধরে ধরে উৎসব পার্বণে দান দেওয়া হতো। তবে সবথেকে মজার দান বোধহয় ছিল দেনার দায়ে হাজতবাসী কয়েদিদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। সে সময় দেনা পরিশোধ করতে না পারলে সেই অপরাধীদের আলাদা কয়েদখানায় বন্দি করার আইন ছিল। তাকে বলত ‘ডেটার্স প্রিজন’। তবে ব্যবস্থাটি যেহেতু কোম্পানির, তাই এখান থেকেও মুনাফা বুঝে নিত সরকার। দেনাদারকে জেলে রাখার খরচ হিসেবে পাওনাদারকে মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা দিতে হতো জেল কর্তৃপক্ষকে। যাই হোক, টাকা শোধ না করতে পেরে যে সব অধমর্ণদের জেলে যেতে হতো, পুজোর আগে ধনী বাবুরা গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে তাদের দেনার টাকা মিটিয়ে জেল থেকে ছাড়াতেন। উদ্দেশ্য, পুণ্য অর্জন। বাবুদের আবার বিশেষ দয়া ছিল ইংরেজ কয়েদিদের প্রতি। এমন রীতির জন্যে পুজোর মরশুম পড়লেই নাকি ছোট আদালত বা স্মল কজেস কোর্টে অধমর্ণদের ভিড় লেগে যেত। বাবুরা টাকার থলি নিয়ে উদয় হওয়ার আগেই কয়েদ হতে পারলে দ্রুত ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ অনেকটাই উজ্জ্বল হতো।

এই প্রসঙ্গে দেওয়ান জগৎরাম দত্তের বংশধর কাশীনাথবাবুর জীবনের এক সেকেলে গল্প শুনিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত। বাবুরা ‘দান’ বিষয়টিকে কোন চোখে দেখতেন, তার খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। একবার পুজোর আগে জমিদারির খাজনার সঙ্গে গুরুদেবকে দেওয়া ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির খাজনাও তোলা হয়েছে। বাবুদের খাজনা কুড়ি হাজার টাকা আর গুরুবংশীয়দের প্রাপ্য একশো এক টাকা। কাশীনাথ ফর্দ মিলিয়ে গুরুদেবের টাকা গুনছেন। টাকা গোনা হয়ে গেলে গুরুবংশীয়দের হাতে সমর্পণ করা হবে। এমন সময় হঠাৎ বাবুর হাত ফসকে গুরুদেবের প্রাপ্য কয়েকটি টাকা বাবুর কুড়ি হাজারের মধ্যে পড়ে গেল। এখন কোনটি গুরুদেবের টাকা, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাশীনাথ ব্রহ্মস্ব অপহরণের ভয়ে ২০,২০১ টাকাই গুরুদেবদের দিতে মনস্থ করলেন।

এখনও যেমন অনেক জায়গায় মজা করে বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর ফেলে আসার রেওয়াজ আছে, সেকালে দুর্গাপুজোর সময়েও অবস্থাপন্ন অথচ কৃপণ গৃহস্থের বাড়িতে একসময় এমন ‘দুর্গা প্রতিমা ফেলার’ রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ সাধারণত অমঙ্গলের আশঙ্কায় পুজোর আয়োজন করতেন। তবে সকলে নয়। ‘কেহ কেহ সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া সরস্বতীর মূর্তি ছিল, তাহাই খুলিয়া রাখিলেন। কারণ শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শাইবে।’ এই ঘটনার জেরে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সে সময়ের দু’টি পত্রিকা। ‘সমাচার দর্পণ’ এই রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ অবস্থান নেয় প্রথার পক্ষে। রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র চন্দ্রিকার যুক্তিটি ছিল বেশ মজার। তার বক্তব্য ছিল ‘পূজা করিয়া কেউ কাঙ্গাল হইয়াছে ওমত কখনো শুনা যায় নাই।’ চন্দ্রিকা আরও লিখল, ‘বাটীতে প্রতিমা রাখিতে গেলে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে ৫০/৬০ টাকা ক্ষতি হউক, কিন্তু ইহকাল পরকাল ভাল হয়।’ সম্পাদক এই রীতির বিরোধীদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, দুর্গাপূজা বন্ধ করার উদ্যোগের পরিবর্তে তারা বরং সমাজে মিশনারিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিক।

বাবুদের বাড়ির বাইনাচ, যাত্রাপালা, চণ্ডীগান ইত্যাদির কথা বাদ দিয়ে অন্য একরকম আমোদের কথা বলি। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার ইতিবৃত্ত’-তে জানিয়েছেন, নবমীর দিন অনেক বাড়িতে মহিষ, ভেড়া, ছাগল বা কুমড়ো, আখ থেকে শুরু করে পায়রা, মাগুরমাছ, নানা রকমের লেবু, সুপারি, গোলমরিচ পর্যন্ত বলি দেওয়া হতো। বলির পর আরতি শেষে রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গণে মল্লযুদ্ধ ও নানা রকমের ব্যায়ামক্রীড়া হতো। মোষের মুণ্ডু, আখ, কুমড়ো, লেবু নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে লোকে রক্তে গড়াগড়ি দিত। একজন উবু হয়ে বসে পেট ও ঊরুদ্বয়ের মধ্যে একটি নারকেল ধরে রাখতেন। আট-দশজন বীর সেই নারকেল টেনে নেওয়ার চেষ্টা করত। এমন আমোদের পর শুরু হতো কাদামাটির গান। না না, এ কোনও গণসঙ্গীত বা জীবনমুখী গান নয়। আক্ষরিক অর্থেই বলির রক্ত আর কাদামাটি গায়ে মেখে মোষের কাটা মুণ্ড মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এই গান গাওয়ার প্রথা ছিল। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে, পরবর্তী সময়ের মানদণ্ডে যদিও সেই গান অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য মনে হতে পারে, কিন্তু ‘তখনকার দিনে লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত।’ দাদুর বয়সি লোকের তাঁদের সমবয়সি লোক এবং ছেলে বা নাতির বয়সিদের সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে গাইতেন সেই সব গান। মেয়েদের সামনেও গাওয়া হতো। আবার গানের কথা যাতে ভুল না হয়, সেই জন্য খাতা দেখে গান করার কথা জানিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ। এই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মান্য-জন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শান্তিপুরের দিকে প্রথম গ্রাম্য ভাষায় চালু হয় এই খেউর। টপ্পার সুরে আদিরসাত্মক বিষয় ও বিন্যাসে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করাই মূল উদ্দেশ্য।

আমোদের আরেক দিক পুজোর খাওয়াদাওয়া। তার এলাহি আয়োজন হতো কুমারটুলির মিত্র বাড়িতে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর শৈশবে সেই আয়োজনের ঝলক দেখে লিখেছিলেন, ‘এক একখানা জিলিপি যেন এক একখানা গরুর গাড়ীর চাকা, গজা নয়, যেন এক একখানা বারকোষ, মতিচর এক একটা বড় কামানের গোলা, এই রকম সব। দালানে মায়ের দু’পাশে দু’খানা থালা পাতা হ’ত, তাতে উপরি উপরি মিঠাই সাজান হ’ত— একেবারে মেঝে থেকে আরম্ভ ক’রে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত। ... সেই নীচের থাকে কাশীর কলসীর মত এক একটা বড় বড় মেঠাই, তার উপর থাকে তার চেয়ে একটু ছোট, এমন আকৃতিতে কমে কমে চুড়ায় একাটি আগমণ্ডা আকারে একটি ছোট মেঠাই।’

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অনেকের কাছেই পুজোর আমোদের বড় অংশ ছিল খাওয়াদাওয়া। ১৮৭৯ সালে সুলভ সমাচার একটু তির্যক ভাবেই লেখে— ‘দেবভক্তি যত থাকুক না থাকুক পেট পূজাটা ষোড়ষোপচারে চলে ভাল। এখন পূজার সময় সাত্ত্বিকভাব কম। কেবল মহাপ্রসাদের ছড়া-ছড়ি। এক ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন, কিন্তু হঠাৎ পূজা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পাড়ার লোক কানাকানি করিতে লাগিল, তার মধ্যে মুখড়া রকমের এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন মুখুজ্যে মহাশয়! আপনি পূজা বন্ধ করিলেন কেন? ব্রাহ্মণ মুচকে মুচকে হেঁসে বলিলেন আর বাবা। দাঁত নাই যে।’

এই সব দেখেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

‘সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।

লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই,

দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।’

কোম্পানির আমলে প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চয় করে বহু পরিবার নাচগান, খানাপিনা, আমোদ-প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করতেন। সেই সামাজিক আচারের অংশ ছিল দুর্গাপুজো। সাহেব মেমদের আপ্যায়ন পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু দিন কলকাতার বহু বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ফ্যানি পার্কসের মতো মেমসাহেবের কলমে ধরা রয়েছে উনিশ শতকের বনেদি বাড়ির দুর্গোৎসবের ছবিটা। রথযাত্রায় যে উৎসব শুরু হতো, সেটাই শেষ হতো দশমীর বিসর্জন দিয়ে। প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে হুতোম লিখেছেন— ‘ইংরাজি বাজনা, নিশেন তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন— তখন ‘কার প্রতিমা উত্তম’ ‘কার সাজ ভাল’ ‘কার সরঞ্জাম সরেস’ প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্ছে, কিন্তু হায়! ‘কার ভক্তি সরেস’ কেউ সন্ধান করে না।’ বাবুদের সে প্রয়োজনও খুব একটা ছিল না। বিসর্জনও বড়মানুষী দেখানোর একটা সুযোগ। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনও ছিল দেখার মতো রাজকীয়। দশমীর আরতির পরে ঢাকঢোল, কাঁসরঘণ্টা আর আলোর রোশনাই নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত গঙ্গার ঘাটের দিকে। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো বহুমূল্য সোনার অলঙ্কার সমেত। হ্যাঁ, ঠিক পড়ছেন। প্রতিমার অলঙ্কার খুলে নেওয়া হতো না। পরে নৌকোর মাঝি বা অন্যান্য কর্মচারী জল থেকে সেই গয়না তুলে নিজেরা নিয়ে যেতেন। সে সব আর ঠাকুরবাড়িতে ফেরত আসত না। এমন ব্যবস্থার পেছনেও নাকি ছিল পড়শি একটি বনেদি পরিবারের সঙ্গে রেষারেষি। সেই বাড়িতে বিসর্জনের আগে প্রতিমার গয়না খুলে নেওয়ার প্রথা ছিল যে!

সেকালে কলকাতার পুজোর নানা গল্পে অর্থ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের আড়ালে সামাজিক বিবর্তনের বহু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। পুজোয় দিনগুলিতে বনেদি বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারার সুযোগে আমরা সেই সব সূত্রগুলি নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি। এমন সুযোগ কিন্তু বছরে একবারই আসে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাই গৃহস্থের কাছে আগমনি। তবে চাঁদা নিয়ে ঝামেলা যে আধুনিক যুগের সমস্যা, এমনটা ভাববেন না। কলকাতা শহরে বহুদিন থেকেই এই উৎপাতের কথা লিখেছে খবরের কাগজে। ১৮৪০ সালের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে ‘বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্য সাবর্ণ মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পাল্কীতে গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র হইয়া ততক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না।’

তবে সেকালে এমন খবর আইন রক্ষকদের কানে গেলে মাঝে মধ্যে প্রতিকারও হতো। এক্ষেত্রে চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট পেটন সাহেব স্বয়ং মহিলার ছদ্মবেশে ডুলি চড়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে পৌঁছলেন। যথারীতি পুজোর আয়োজকরা মহিলার ডুলি দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ডুলির ঘেরাটোপ সরাতেই আবিষ্কার করল যে বসে আছেন স্বয়ং লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। সামনে মূর্তিমান শমন দেখে বারোয়ারির কর্তারা যে যেমন পারলেন পালানোর চেষ্টা করলেন। তবে সকলের কপাল তত ভালো না হওয়ায় হাজতের জামাই আদরে আপ্যায়িত হলেন কয়েকজন।

চাঁদা নিয়ে জবরদস্তি যে পেটন সাহেবের অভিযানের সঙ্গেই শেষ হয়েছিল, এমনটা ভাবা ভুল। এই ঘটনার পরেও হুতোমের লেখায় পাওয়া যায় বারোয়ারির চাঁদা সংগ্রহকারীদের সঙ্গে ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা আদায়কারীদের তুলনা। হুতোমের দেড়শো বছর পরেও চাঁদা শিকারির প্রকোপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি কি?

এককালে দুর্গোৎসবের জন্য রাজার সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু কোম্পানির আমল হোক বা মহারানির শাসনকাল, আয়োজকদের সে আশা না থাকায় নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই ব্যবস্থা করতে হতো মহাপূজার। এ সবই যুগ ধর্ম। উপরের ঘটনা যদি সামর্থ্যের উদাহরণ হয়, তাহলে বুদ্ধির নমুনা হিসেবে ১৮২২ সালের সমাচার দর্পণে ‘সূর্তির দুর্গোৎসব’ শিরোনামে ছাপা খবরটির দেখুন। ‘কলকাতার পশ্চিমে শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজায় তাবদদ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে সূর্তি (লটারি) দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট একটাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে। যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।’

পুজোর আয়োজন তো হয়ে গেল। এবার বোধনের পালা। আঠারো-উনিশ শতকে বাবুদের বাড়ির দুর্গাপুজো মানেই আমোদ আহ্লাদ নাচ গান যাত্ৰাপালা ছাড়াও ছিল দান খয়রাতের ব্যবস্থা। হুতোমের নকশায় সেকালের দুর্গোৎসবের সার্থক ছবি খুঁজে পাই। ব্রাহ্মণদের জন্য এলাহি ব্যবস্থা হতো। বহু বাড়িতে দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের তালিকা থাকত। সেই তালিকা ধরে ধরে উৎসব পার্বণে দান দেওয়া হতো। তবে সবথেকে মজার দান বোধহয় ছিল দেনার দায়ে হাজতবাসী কয়েদিদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। সে সময় দেনা পরিশোধ করতে না পারলে সেই অপরাধীদের আলাদা কয়েদখানায় বন্দি করার আইন ছিল। তাকে বলত ‘ডেটার্স প্রিজন’। তবে ব্যবস্থাটি যেহেতু কোম্পানির, তাই এখান থেকেও মুনাফা বুঝে নিত সরকার। দেনাদারকে জেলে রাখার খরচ হিসেবে পাওনাদারকে মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা দিতে হতো জেল কর্তৃপক্ষকে। যাই হোক, টাকা শোধ না করতে পেরে যে সব অধমর্ণদের জেলে যেতে হতো, পুজোর আগে ধনী বাবুরা গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে তাদের দেনার টাকা মিটিয়ে জেল থেকে ছাড়াতেন। উদ্দেশ্য, পুণ্য অর্জন। বাবুদের আবার বিশেষ দয়া ছিল ইংরেজ কয়েদিদের প্রতি। এমন রীতির জন্যে পুজোর মরশুম পড়লেই নাকি ছোট আদালত বা স্মল কজেস কোর্টে অধমর্ণদের ভিড় লেগে যেত। বাবুরা টাকার থলি নিয়ে উদয় হওয়ার আগেই কয়েদ হতে পারলে দ্রুত ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ অনেকটাই উজ্জ্বল হতো।

এই প্রসঙ্গে দেওয়ান জগৎরাম দত্তের বংশধর কাশীনাথবাবুর জীবনের এক সেকেলে গল্প শুনিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত। বাবুরা ‘দান’ বিষয়টিকে কোন চোখে দেখতেন, তার খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। একবার পুজোর আগে জমিদারির খাজনার সঙ্গে গুরুদেবকে দেওয়া ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির খাজনাও তোলা হয়েছে। বাবুদের খাজনা কুড়ি হাজার টাকা আর গুরুবংশীয়দের প্রাপ্য একশো এক টাকা। কাশীনাথ ফর্দ মিলিয়ে গুরুদেবের টাকা গুনছেন। টাকা গোনা হয়ে গেলে গুরুবংশীয়দের হাতে সমর্পণ করা হবে। এমন সময় হঠাৎ বাবুর হাত ফসকে গুরুদেবের প্রাপ্য কয়েকটি টাকা বাবুর কুড়ি হাজারের মধ্যে পড়ে গেল। এখন কোনটি গুরুদেবের টাকা, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাশীনাথ ব্রহ্মস্ব অপহরণের ভয়ে ২০,২০১ টাকাই গুরুদেবদের দিতে মনস্থ করলেন।

এখনও যেমন অনেক জায়গায় মজা করে বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর ফেলে আসার রেওয়াজ আছে, সেকালে দুর্গাপুজোর সময়েও অবস্থাপন্ন অথচ কৃপণ গৃহস্থের বাড়িতে একসময় এমন ‘দুর্গা প্রতিমা ফেলার’ রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ সাধারণত অমঙ্গলের আশঙ্কায় পুজোর আয়োজন করতেন। তবে সকলে নয়। ‘কেহ কেহ সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া সরস্বতীর মূর্তি ছিল, তাহাই খুলিয়া রাখিলেন। কারণ শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শাইবে।’ এই ঘটনার জেরে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সে সময়ের দু’টি পত্রিকা। ‘সমাচার দর্পণ’ এই রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ অবস্থান নেয় প্রথার পক্ষে। রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র চন্দ্রিকার যুক্তিটি ছিল বেশ মজার। তার বক্তব্য ছিল ‘পূজা করিয়া কেউ কাঙ্গাল হইয়াছে ওমত কখনো শুনা যায় নাই।’ চন্দ্রিকা আরও লিখল, ‘বাটীতে প্রতিমা রাখিতে গেলে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে ৫০/৬০ টাকা ক্ষতি হউক, কিন্তু ইহকাল পরকাল ভাল হয়।’ সম্পাদক এই রীতির বিরোধীদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, দুর্গাপূজা বন্ধ করার উদ্যোগের পরিবর্তে তারা বরং সমাজে মিশনারিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিক।

বাবুদের বাড়ির বাইনাচ, যাত্রাপালা, চণ্ডীগান ইত্যাদির কথা বাদ দিয়ে অন্য একরকম আমোদের কথা বলি। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার ইতিবৃত্ত’-তে জানিয়েছেন, নবমীর দিন অনেক বাড়িতে মহিষ, ভেড়া, ছাগল বা কুমড়ো, আখ থেকে শুরু করে পায়রা, মাগুরমাছ, নানা রকমের লেবু, সুপারি, গোলমরিচ পর্যন্ত বলি দেওয়া হতো। বলির পর আরতি শেষে রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গণে মল্লযুদ্ধ ও নানা রকমের ব্যায়ামক্রীড়া হতো। মোষের মুণ্ডু, আখ, কুমড়ো, লেবু নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে লোকে রক্তে গড়াগড়ি দিত। একজন উবু হয়ে বসে পেট ও ঊরুদ্বয়ের মধ্যে একটি নারকেল ধরে রাখতেন। আট-দশজন বীর সেই নারকেল টেনে নেওয়ার চেষ্টা করত। এমন আমোদের পর শুরু হতো কাদামাটির গান। না না, এ কোনও গণসঙ্গীত বা জীবনমুখী গান নয়। আক্ষরিক অর্থেই বলির রক্ত আর কাদামাটি গায়ে মেখে মোষের কাটা মুণ্ড মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এই গান গাওয়ার প্রথা ছিল। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে, পরবর্তী সময়ের মানদণ্ডে যদিও সেই গান অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য মনে হতে পারে, কিন্তু ‘তখনকার দিনে লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত।’ দাদুর বয়সি লোকের তাঁদের সমবয়সি লোক এবং ছেলে বা নাতির বয়সিদের সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে গাইতেন সেই সব গান। মেয়েদের সামনেও গাওয়া হতো। আবার গানের কথা যাতে ভুল না হয়, সেই জন্য খাতা দেখে গান করার কথা জানিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ। এই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মান্য-জন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শান্তিপুরের দিকে প্রথম গ্রাম্য ভাষায় চালু হয় এই খেউর। টপ্পার সুরে আদিরসাত্মক বিষয় ও বিন্যাসে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করাই মূল উদ্দেশ্য।

আমোদের আরেক দিক পুজোর খাওয়াদাওয়া। তার এলাহি আয়োজন হতো কুমারটুলির মিত্র বাড়িতে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর শৈশবে সেই আয়োজনের ঝলক দেখে লিখেছিলেন, ‘এক একখানা জিলিপি যেন এক একখানা গরুর গাড়ীর চাকা, গজা নয়, যেন এক একখানা বারকোষ, মতিচর এক একটা বড় কামানের গোলা, এই রকম সব। দালানে মায়ের দু’পাশে দু’খানা থালা পাতা হ’ত, তাতে উপরি উপরি মিঠাই সাজান হ’ত— একেবারে মেঝে থেকে আরম্ভ ক’রে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত। ... সেই নীচের থাকে কাশীর কলসীর মত এক একটা বড় বড় মেঠাই, তার উপর থাকে তার চেয়ে একটু ছোট, এমন আকৃতিতে কমে কমে চুড়ায় একাটি আগমণ্ডা আকারে একটি ছোট মেঠাই।’

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অনেকের কাছেই পুজোর আমোদের বড় অংশ ছিল খাওয়াদাওয়া। ১৮৭৯ সালে সুলভ সমাচার একটু তির্যক ভাবেই লেখে— ‘দেবভক্তি যত থাকুক না থাকুক পেট পূজাটা ষোড়ষোপচারে চলে ভাল। এখন পূজার সময় সাত্ত্বিকভাব কম। কেবল মহাপ্রসাদের ছড়া-ছড়ি। এক ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন, কিন্তু হঠাৎ পূজা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পাড়ার লোক কানাকানি করিতে লাগিল, তার মধ্যে মুখড়া রকমের এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন মুখুজ্যে মহাশয়! আপনি পূজা বন্ধ করিলেন কেন? ব্রাহ্মণ মুচকে মুচকে হেঁসে বলিলেন আর বাবা। দাঁত নাই যে।’

এই সব দেখেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

‘সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।

লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই,

দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।’

কোম্পানির আমলে প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চয় করে বহু পরিবার নাচগান, খানাপিনা, আমোদ-প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করতেন। সেই সামাজিক আচারের অংশ ছিল দুর্গাপুজো। সাহেব মেমদের আপ্যায়ন পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু দিন কলকাতার বহু বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ফ্যানি পার্কসের মতো মেমসাহেবের কলমে ধরা রয়েছে উনিশ শতকের বনেদি বাড়ির দুর্গোৎসবের ছবিটা। রথযাত্রায় যে উৎসব শুরু হতো, সেটাই শেষ হতো দশমীর বিসর্জন দিয়ে। প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে হুতোম লিখেছেন— ‘ইংরাজি বাজনা, নিশেন তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন— তখন ‘কার প্রতিমা উত্তম’ ‘কার সাজ ভাল’ ‘কার সরঞ্জাম সরেস’ প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্ছে, কিন্তু হায়! ‘কার ভক্তি সরেস’ কেউ সন্ধান করে না।’ বাবুদের সে প্রয়োজনও খুব একটা ছিল না। বিসর্জনও বড়মানুষী দেখানোর একটা সুযোগ। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনও ছিল দেখার মতো রাজকীয়। দশমীর আরতির পরে ঢাকঢোল, কাঁসরঘণ্টা আর আলোর রোশনাই নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত গঙ্গার ঘাটের দিকে। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো বহুমূল্য সোনার অলঙ্কার সমেত। হ্যাঁ, ঠিক পড়ছেন। প্রতিমার অলঙ্কার খুলে নেওয়া হতো না। পরে নৌকোর মাঝি বা অন্যান্য কর্মচারী জল থেকে সেই গয়না তুলে নিজেরা নিয়ে যেতেন। সে সব আর ঠাকুরবাড়িতে ফেরত আসত না। এমন ব্যবস্থার পেছনেও নাকি ছিল পড়শি একটি বনেদি পরিবারের সঙ্গে রেষারেষি। সেই বাড়িতে বিসর্জনের আগে প্রতিমার গয়না খুলে নেওয়ার প্রথা ছিল যে!

সেকালে কলকাতার পুজোর নানা গল্পে অর্থ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের আড়ালে সামাজিক বিবর্তনের বহু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। পুজোয় দিনগুলিতে বনেদি বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারার সুযোগে আমরা সেই সব সূত্রগুলি নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি। এমন সুযোগ কিন্তু বছরে একবারই আসে।

(পুরনো বানান অপরিবর্তিত)

এখনকার দর

| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |

|---|---|---|

| ডলার | ৮৩.২৬ টাকা | ৮৪.৩৫ টাকা |

| পাউন্ড | ১০৬.৪৬ টাকা | ১০৯.১২ টাকা |

| ইউরো | ৮৯.৭৬ টাকা | ৯২.২০ টাকা |

*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে