কলকাতা, শনিবার ২৭ জুলাই ২০২৪, ১১ শ্রাবণ ১৪৩১

অরন্ধনে ফেরে যৌথ পরিবারের আমেজ

তন্ময় মল্লিক

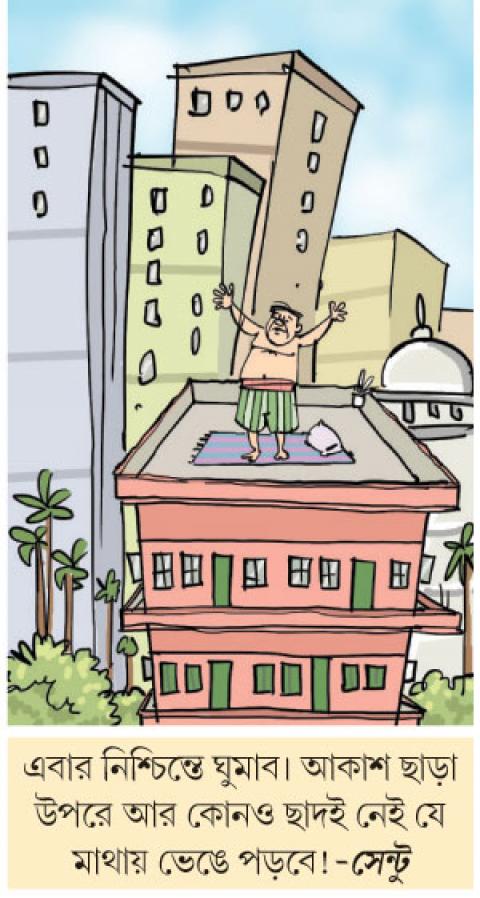

ভাদ্র মাসের রান্না পুজো দু’রকমের। সংক্রান্তিতে হয় ‘বুড়ো রান্না’। আর অপরটি ‘ইচ্ছা রান্না’।

‘অরন্ধন’ শব্দটি শুনলে যাঁর নাম প্রথম মনে পড়ে তিনি আর কেউ নন, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের দেশভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে তিনি শামিল করতে চেয়েছিলেন। তাই ডাক দিয়েছিলেন অরন্ধনের। তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মা-বোনেরা পালন করেছিলেন অরন্ধন। বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলেনি। প্রতিবাদে শামিল হয়ে মা-বোনেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পাশে আছেন তাঁরাও। তবে, বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতি বছর নিয়ম করে যে অরন্ধন পালিত হয় তা প্রতিবাদের নয়, উৎসবের। নামে অরন্ধন হলেও উৎসবটা আসলে খাওয়ার এবং খাওয়ানোর। মূলত ভাদ্র মাসেই পালিত হয় অরন্ধন। যার আটপৌরে নাম রান্নাপুজো। অনেকের মতে, এটা গৃহদেবতার পুজো। তবে অরন্ধন উপলক্ষ্যে সর্বত্রই পূজিত হন মা মনসা।

রান্নাপুজো বা অরন্ধন শুরুর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। তবে এই আচারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মনসাপুজো। অনেকে মনে করেন, বর্ষাকালে মাঠ, ঘাট ডুবে যাওয়ায় সাপের গর্তেও জল ঢুকে যায়। বছরভর গর্তে আশ্রয় নেওয়া সাপও তখন বাঁচার জন্য উঁচু জায়গা খোঁজে। তার জন্য তারা ঢুকে পড়ে গোয়ালে, উঁচু খামারে, এমনকী মানুষের ঘরেও। লোকালয়ে বেড়ে যায় সাপের উপদ্রব। সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যই শুরু হয়েছিল মনসা পুজো।

যখন মনসা পুজো শুরু হয়েছিল, তখন গ্রামে গ্রামে এত হাসপাতাল গড়ে ওঠেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। গ্রামের মানুষকে শহরে যেতে প্রচুর কষ্ট করতে হতো। সময়ও লাগত অনেক। তাই তখন সাপে কাটলে মৃত্যুই ছিল ভবিতব্য। ফলে প্রতি বছর বর্ষার সময় সাপের কামড়ে বহু মানুষ মারা যেতেন। তাই সাপের দেবীকে তুষ্ট করতে গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয় মা মনসার পুজো। মানুষের বিশ্বাস, মা মনসাকে তুষ্ট করতে পারলে সাপের ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সেই রীতি মেনে আজও গ্রাম বাংলায় মা মনসার পুজো ও অরন্ধন হয়ে আসছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের জাঁকজমকের হেরফের হয়েছে। কিন্তু যে বাড়িতে এই পুজো একবার শুরু হয়েছে, তা আর বন্ধ হয়নি। কেউ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও মনসাপুজো করবেনই। কারণ সাপকে ভয় পায় না, এমন মানুষের সংখ্যা সত্যিই খুব কম। এরাজ্যে হিন্দু প্রভাবিত এমন গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে মা মনসার মন্দির বা বেদি নেই।

মূলত ভাদ্র মাসেই হয় মা মনসার পুজো ও অরন্ধন। কিন্তু মনসার পুজো শুরু হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালে গর্তে ঢুকে যাওয়া বিষাক্ত সব সাপ বাইরে বেরতে থাকে। তাই তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় মা মনসার বন্দনা। জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় দশহরা পুজো। কথিত আছে, ওই দিন বৃষ্টি হয়, নিদেন পক্ষে দশ ফোঁটাও। মানুষের বিশ্বাস, দশহরা পুজোর দিন বৃষ্টি না হলে সাপের বিষ নাকি ভীষণ বেড়ে যায়। তাই প্রচণ্ড গরম আর কাঠফাটা রোদের মধ্যে দশহরা পুজোর দিন গ্রামের মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনা করে। মানুষের এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে লেখা হয়েছে গানও। ‘দশরেতে পুজো পেলে দেবী তুষ্ট হন/ নাচে গানে ভরে ওঠে দেবীর সদন/ হাসিমুখে জগন্মাতা ঢালি দেন জল/ সেই জলে ধুয়ে যায় সকল গরল।’

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হওয়া মনসার পুজো চলে আশ্বিনের সংক্রান্তি পর্যন্ত। তারপরেই চলে আসে শীতের আমেজ। বাতাসে হিমের পরশ লাগলেই বিষাক্ত সাপের দল গর্তে ঢুকতে শুরু করে দেয়। তাই শীতকালে সাপের ভয় চলে যায়। ফলে গ্রামে গ্রামে কমে যায় মনসা পুজোও। তবে, যেখানে মন্দির বা বেদি আছে সেখানে মা মনসা নিত্যপুজো পান। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলায় মূলত চার মাস ধরে ধুমধাম করে মা মনসার পুজো হয়। তবে, মূল পুজোটা হয় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। তার আগে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে চলে জাঁত গান। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরে শিল্পীরা গান করেন। একটা সময় গ্রামাঞ্চলে এই জাঁত গান ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। তখন গ্রামের মানুষের কাছে এই সমস্ত অনুষ্ঠানই ছিল বিনোদনের প্রধান উপকরণ। সন্ধে হলেই গ্রামের মানুষ ঘরের কাজকর্ম সেরে জাঁত গান শুনতে ভিড় জমাত। কিন্তু টিভি, মোবাইলের দাপটে অন্য সব লোকসংস্কৃতির মতো জাঁত গানেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। তবে, এখনও প্রত্যন্ত এলাকায় জাঁত গান হয়। সেই গান শোনার জন্য ধর্মপ্রাণ মানুষ ভিড় করেন।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে হওয়া মনসা পুজোকে ঘিরে পুরুলিয়া জেলায় মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে। দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হলেও পুরুলিয়ার সর্বত্র তা নয়। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে জেলার বাইরে থাকা লোকজন বাড়ি না ফিরলেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পুজোয় তাঁরা ফিরবেনই। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হয় মনসা পুজো ও বলি। এই পুজো উপলক্ষ্যে কিছু বাড়িতে ও মন্দিরে পাঁঠাবলি হয়। তবে হাঁসবলি দেওয়া হয় হাজার হাজার। কেবল বলির জন্য একদিনেই পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় কোটি টাকার উপর হাঁস কেনাবেচা হয়। প্রচুর চাহিদা থাকায় হাঁসের দামও হয়ে যায় দ্বিগুণ।

শ্রাবণ সংক্রান্তির সন্ধ্যায় পুজো ও বলি হয়। বলির রাতেই রান্না হয় পাঁঠা ও হাঁসের মাংস। সেই রান্না পরের দিন নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো হয়। অনেক পরিবারেই পরের দিন আর উনুন জ্বলে না। আগের দিনের রান্নাই পরের দিন খাওয়া হয়। পালিত হয় অরন্ধন। বাঁকুড়া জেলাতেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পুজোকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের মধ্যে। বাড়ির পুজোর পাশাপাশি হয় সর্বজনীন মনসাপুজো। রীতিমতো বড় বড় প্যান্ডেল করে প্রতিমা এনে পুজো করা হয়। শুধু বাঁকুড়া শহর ও সংলগ্ন এলাকাতেই প্রায় ৭০টি পুজো কমিটি শ্রাবণ সংক্রান্তিতে প্রতিমা এনে মনসা পুজো করে।

ভাদ্র মাস পড়তেই গ্রামে গ্রামে রীতিমতো অরন্ধন ও মনসা পুজোর ধুম পড়ে যায়। ভাদ্র মাসের রান্না পুজো দু’রকমের। একটা পুজো হয় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে। তাকে বহু এলাকায় ‘বুড়ো রান্না’ বলে। আর আছে ‘ইচ্ছা রান্না’। ইচ্ছা রান্নার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না। ভাদ্র মাসের শনি অথবা মঙ্গলবার রান্না হয়। পরের দিন হয় মনসা পুজো। প্রায় প্রতিটি হিন্দু বাড়িতেই থাকে তুলসী বেদি। সেই বেদিতেই লাগানো হয় মনসা গাছ। কোনও কোনও পরিবারে তুলসী মঞ্চে তামার বা পিতলের সাপের ফণাকে মা মনসা জ্ঞানে পুজো করা হয়।

ভাদ্র মাসে মনসা পুজোর পাশাপাশি বাড়ির উনুন পুজো করার প্রথাও রয়েছে। আগেকার দিনে গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্নাঘরে, দুয়ারে, উঠানে গর্ত খুঁড়ে উনুন তৈরি করা হতো। শুকনো বাঁশ, কঞ্চি, পাতা, ধানের তুষ ছিল জ্বালানি। তারজন্য কোনও খরচ হতো না। গ্রামে এসবের অভাব হয় না। তবে, যাঁদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তাঁরা কাঠের উনুনের পাশাপাশি কয়লার উনুনেও রান্না করতেন। তবে কয়লার ‘তোলা উনুনে’রও চল ছিল। লোহার ভাঙা বালতির উপর মাটি দিয়ে মায়েরা তৈরি করতেন এই তোলা উনুন।

সারা বছর রান্না হওয়ায় উনুন মেরামতের তেমন সুযোগ থাকত না। কিন্তু অরন্ধনের আগে গৃহিণীরা মাটি দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে পরিষ্কার করতেন। পরের দিন সেই উনুনের গর্তে মনসা গাছের ডাল কেটে দেওয়া হতো। তাতে উনুন হয়ে যায় মা মনসার প্রতীক। পুরোহিত তুলসী বেদিতে পুজো সেরে সেই উনুনকে মা মনসা জ্ঞানে পুজো করেন। এখন খুব কম বাড়িতেই মাটির উনুনে রান্নাবান্না হয়। বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্না হয় গ্যাসে। তাই উনুন পুজোর জন্য ভরসা সেই ‘তোলা উনুন’। বহু বাড়িতেই ওই একটি দিনই উনুন বের হয়।বিশিষ্ট লোকগবেষক বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, অরন্ধনের কোনও শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা নেই। এটা একেবারেই লোকাচার। তবে অম্বুবাচীর সঙ্গে অরন্ধন উৎসবের একটা মিল পাওয়া যায়। অম্বুবাচীর দিনে চাষ করা, বৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ। লাঙল এবং মাটিকে বিশ্রাম দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেই সুবাদে চাষিরাও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পান। ঠিক একইভাবে সারা বছর রান্নার সুবাদে ধরিত্রী মাতা উষ্ণ হন। তাঁকে সেই উষ্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পালিত হয় অরন্ধন। সকলে আগের দিনের রান্না খান। তাতে বাড়ির মা, বোনেরাও একটা দিন কিছুটা বিশ্রাম পান।

পুজো-পার্বণ হবে অথচ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তা কি হয়? তার উপর যদি হয় রান্নাপুজো! খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা হয় বেশ ভালোই। সংক্রান্তির আগের দিন দুপুরে বাড়ির মা-বোনেরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে দেন। তারপর স্নান করে কাচা কাপড় পরে শুরু করেন অরন্ধনের রান্না। রাত পর্যন্ত চলে সেই পর্ব। কারণ সাত থেকে ন’রকমের ভাজা, চালতা দিয়ে গুড় অম্বল, ওলের ফুলুরি, মুসুর ডালের চচ্চড়ি মাস্ট। অনেক বাড়িতে আবার ছাঁচি কুমড়ো আর নারকেল দিয়ে তৈরি হয় নারকেল কুমড়ি। তার সঙ্গে মাছের ঝাল, ডাল, তরকারি তো আছেই। প্রায় প্রত্যেকেই ইলিশ মাছটা মেনুতে রাখার চেষ্টা করেন। কোনও কোনও পরিবারে চিংড়ি রান্নার চলও আছে।

পরের দিন অরন্ধন। তাই দু’দিনের রান্না একদিনে করতে হয়। এমনকী ভাতও। কথায় আছে, পচা ভাদুরে। প্রচণ্ড গরম। তাই ভাজাভুজি, তরকারি যাতে নষ্ট না হয়, তারজন্য সব ছাঁকা তেলে ভেজে রান্না করা হয়। মা মনসাকে নিবেদন করার জন্য সেই রান্না থেকে সমস্ত পদ আলাদা করে তুলে রাখা হয়।

রান্নার দিন সকালে পড়তে বসার কোনও বালাই থাকত না। অনুভূতিটা ছিল অনেকটা মহালয়ার আগের রাতের মতো। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যেত। সকাল হতেই প্রচুর কলাপাতা কাটা হতো। ছোটদের দায়িত্ব থাকত কাটা কলাপাতা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও দু’চারজন প্রতিবেশীও নিমন্ত্রিত হতেন। প্রত্যেককেই খেতে দেওয়া হতো কলাপাতায়। এমনকী বাড়ির নতুন জামাইকেও। সমস্ত ভাজাভুজি রাখা হতো কলাপাতায়। ঢাকাও দেওয়া হতো কলাপাতা দিয়ে। তখন ফ্রিজ ওঠেনি। তাই তরকারি, পান্তাভাত ভালো রাখার এটাই ছিল পদ্ধতি।

সংক্রান্তির পরের দিন অরন্ধন হলেও গরম ভাত রান্না হতো। তবে সেটা কখনওই পুজো করা উনুনে নয়। তোলা উনুনে। দুপুরের খাবারে পান্তাভাতই হতো মা মনসার মূল প্রসাদ। সকলের পাতে অল্প করে পান্তা ভাত দেওয়া হতো। এখনও সেটাই হয়। পান্তাভাত খাওয়া নিয়ে কেউ নাক সিঁটকালেই খেতে হতো বড়দের বকুনি। বলা হতো, মা মনসা রাগ করবেন। আর তাতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে যেত। তবে, সবচেয়ে মজা হতো ওলের ফুলুরি খাওয়া নিয়ে।

র্যাফাইড থাকার কারণে ওল খেলে কখনও কখনও গলা কুটকুট করে। অরন্ধনে খাওয়ার সময় সেই গলা চুলকানোটাই হয়ে উঠত মজার বিষয়। ওলের ফুলুরি খাওয়ার পর কেউ খকখক করছে কি না, সেদিকেই থাকত সকলের খেয়াল। কেউ গলা খাঁকানি দিলেই তাকে ‘ঝগড়ুটে’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো। আর ঝগড়ুটে তকমা সেঁটে যাওয়ার ভয়ে সকলেই বলত, ওলের ফুলুরিটা খুব ভালো হয়েছে। কেউ কেউ আবার ওলের ফুলুরি চেয়ে খেত। সেটা ওলের ফুলুরিপ্রীতি নাকি নিজে ঝগড়ুটে নয় প্রমাণের জন্য, সেটা বলা কঠিন। বিজ্ঞান আর সভ্যতার চাকায় শুধু যৌথ পরিবারই টুকরো টুকরো হয়নি, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন, উবে যাচ্ছে আন্তরিকতা। এখন অধিকাংশই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। হাম দো, হামারে দো। সংসার যে যার সে তার। তারই মধ্যে বছরের এই একটা দিন কোনও কোনও বাড়ির দালানে কিংবা দুয়ারে এখনও পড়ে কলাপাতার লাইন। ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া যৌথ পরিবারের আমেজ। এটাই বোধহয় অরন্ধনের সবচেয়ে বড় পাওনা।

‘অরন্ধন’ শব্দটি শুনলে যাঁর নাম প্রথম মনে পড়ে তিনি আর কেউ নন, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের দেশভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষকে তিনি শামিল করতে চেয়েছিলেন। তাই ডাক দিয়েছিলেন অরন্ধনের। তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মা-বোনেরা পালন করেছিলেন অরন্ধন। বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলেনি। প্রতিবাদে শামিল হয়ে মা-বোনেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পাশে আছেন তাঁরাও। তবে, বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতি বছর নিয়ম করে যে অরন্ধন পালিত হয় তা প্রতিবাদের নয়, উৎসবের। নামে অরন্ধন হলেও উৎসবটা আসলে খাওয়ার এবং খাওয়ানোর। মূলত ভাদ্র মাসেই পালিত হয় অরন্ধন। যার আটপৌরে নাম রান্নাপুজো। অনেকের মতে, এটা গৃহদেবতার পুজো। তবে অরন্ধন উপলক্ষ্যে সর্বত্রই পূজিত হন মা মনসা।

রান্নাপুজো বা অরন্ধন শুরুর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। তবে এই আচারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মনসাপুজো। অনেকে মনে করেন, বর্ষাকালে মাঠ, ঘাট ডুবে যাওয়ায় সাপের গর্তেও জল ঢুকে যায়। বছরভর গর্তে আশ্রয় নেওয়া সাপও তখন বাঁচার জন্য উঁচু জায়গা খোঁজে। তার জন্য তারা ঢুকে পড়ে গোয়ালে, উঁচু খামারে, এমনকী মানুষের ঘরেও। লোকালয়ে বেড়ে যায় সাপের উপদ্রব। সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যই শুরু হয়েছিল মনসা পুজো।

যখন মনসা পুজো শুরু হয়েছিল, তখন গ্রামে গ্রামে এত হাসপাতাল গড়ে ওঠেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। গ্রামের মানুষকে শহরে যেতে প্রচুর কষ্ট করতে হতো। সময়ও লাগত অনেক। তাই তখন সাপে কাটলে মৃত্যুই ছিল ভবিতব্য। ফলে প্রতি বছর বর্ষার সময় সাপের কামড়ে বহু মানুষ মারা যেতেন। তাই সাপের দেবীকে তুষ্ট করতে গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয় মা মনসার পুজো। মানুষের বিশ্বাস, মা মনসাকে তুষ্ট করতে পারলে সাপের ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সেই রীতি মেনে আজও গ্রাম বাংলায় মা মনসার পুজো ও অরন্ধন হয়ে আসছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের জাঁকজমকের হেরফের হয়েছে। কিন্তু যে বাড়িতে এই পুজো একবার শুরু হয়েছে, তা আর বন্ধ হয়নি। কেউ আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও মনসাপুজো করবেনই। কারণ সাপকে ভয় পায় না, এমন মানুষের সংখ্যা সত্যিই খুব কম। এরাজ্যে হিন্দু প্রভাবিত এমন গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেখানে মা মনসার মন্দির বা বেদি নেই।

মূলত ভাদ্র মাসেই হয় মা মনসার পুজো ও অরন্ধন। কিন্তু মনসার পুজো শুরু হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালে গর্তে ঢুকে যাওয়া বিষাক্ত সব সাপ বাইরে বেরতে থাকে। তাই তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় মা মনসার বন্দনা। জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় দশহরা পুজো। কথিত আছে, ওই দিন বৃষ্টি হয়, নিদেন পক্ষে দশ ফোঁটাও। মানুষের বিশ্বাস, দশহরা পুজোর দিন বৃষ্টি না হলে সাপের বিষ নাকি ভীষণ বেড়ে যায়। তাই প্রচণ্ড গরম আর কাঠফাটা রোদের মধ্যে দশহরা পুজোর দিন গ্রামের মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনা করে। মানুষের এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে লেখা হয়েছে গানও। ‘দশরেতে পুজো পেলে দেবী তুষ্ট হন/ নাচে গানে ভরে ওঠে দেবীর সদন/ হাসিমুখে জগন্মাতা ঢালি দেন জল/ সেই জলে ধুয়ে যায় সকল গরল।’

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হওয়া মনসার পুজো চলে আশ্বিনের সংক্রান্তি পর্যন্ত। তারপরেই চলে আসে শীতের আমেজ। বাতাসে হিমের পরশ লাগলেই বিষাক্ত সাপের দল গর্তে ঢুকতে শুরু করে দেয়। তাই শীতকালে সাপের ভয় চলে যায়। ফলে গ্রামে গ্রামে কমে যায় মনসা পুজোও। তবে, যেখানে মন্দির বা বেদি আছে সেখানে মা মনসা নিত্যপুজো পান। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলায় মূলত চার মাস ধরে ধুমধাম করে মা মনসার পুজো হয়। তবে, মূল পুজোটা হয় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। তার আগে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে চলে জাঁত গান। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বিভিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরে শিল্পীরা গান করেন। একটা সময় গ্রামাঞ্চলে এই জাঁত গান ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। তখন গ্রামের মানুষের কাছে এই সমস্ত অনুষ্ঠানই ছিল বিনোদনের প্রধান উপকরণ। সন্ধে হলেই গ্রামের মানুষ ঘরের কাজকর্ম সেরে জাঁত গান শুনতে ভিড় জমাত। কিন্তু টিভি, মোবাইলের দাপটে অন্য সব লোকসংস্কৃতির মতো জাঁত গানেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। তবে, এখনও প্রত্যন্ত এলাকায় জাঁত গান হয়। সেই গান শোনার জন্য ধর্মপ্রাণ মানুষ ভিড় করেন।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে হওয়া মনসা পুজোকে ঘিরে পুরুলিয়া জেলায় মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে। দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হলেও পুরুলিয়ার সর্বত্র তা নয়। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে জেলার বাইরে থাকা লোকজন বাড়ি না ফিরলেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পুজোয় তাঁরা ফিরবেনই। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হয় মনসা পুজো ও বলি। এই পুজো উপলক্ষ্যে কিছু বাড়িতে ও মন্দিরে পাঁঠাবলি হয়। তবে হাঁসবলি দেওয়া হয় হাজার হাজার। কেবল বলির জন্য একদিনেই পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় কোটি টাকার উপর হাঁস কেনাবেচা হয়। প্রচুর চাহিদা থাকায় হাঁসের দামও হয়ে যায় দ্বিগুণ।

শ্রাবণ সংক্রান্তির সন্ধ্যায় পুজো ও বলি হয়। বলির রাতেই রান্না হয় পাঁঠা ও হাঁসের মাংস। সেই রান্না পরের দিন নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো হয়। অনেক পরিবারেই পরের দিন আর উনুন জ্বলে না। আগের দিনের রান্নাই পরের দিন খাওয়া হয়। পালিত হয় অরন্ধন। বাঁকুড়া জেলাতেও শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পুজোকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের মধ্যে। বাড়ির পুজোর পাশাপাশি হয় সর্বজনীন মনসাপুজো। রীতিমতো বড় বড় প্যান্ডেল করে প্রতিমা এনে পুজো করা হয়। শুধু বাঁকুড়া শহর ও সংলগ্ন এলাকাতেই প্রায় ৭০টি পুজো কমিটি শ্রাবণ সংক্রান্তিতে প্রতিমা এনে মনসা পুজো করে।

ভাদ্র মাস পড়তেই গ্রামে গ্রামে রীতিমতো অরন্ধন ও মনসা পুজোর ধুম পড়ে যায়। ভাদ্র মাসের রান্না পুজো দু’রকমের। একটা পুজো হয় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে। তাকে বহু এলাকায় ‘বুড়ো রান্না’ বলে। আর আছে ‘ইচ্ছা রান্না’। ইচ্ছা রান্নার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না। ভাদ্র মাসের শনি অথবা মঙ্গলবার রান্না হয়। পরের দিন হয় মনসা পুজো। প্রায় প্রতিটি হিন্দু বাড়িতেই থাকে তুলসী বেদি। সেই বেদিতেই লাগানো হয় মনসা গাছ। কোনও কোনও পরিবারে তুলসী মঞ্চে তামার বা পিতলের সাপের ফণাকে মা মনসা জ্ঞানে পুজো করা হয়।

ভাদ্র মাসে মনসা পুজোর পাশাপাশি বাড়ির উনুন পুজো করার প্রথাও রয়েছে। আগেকার দিনে গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্নাঘরে, দুয়ারে, উঠানে গর্ত খুঁড়ে উনুন তৈরি করা হতো। শুকনো বাঁশ, কঞ্চি, পাতা, ধানের তুষ ছিল জ্বালানি। তারজন্য কোনও খরচ হতো না। গ্রামে এসবের অভাব হয় না। তবে, যাঁদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তাঁরা কাঠের উনুনের পাশাপাশি কয়লার উনুনেও রান্না করতেন। তবে কয়লার ‘তোলা উনুনে’রও চল ছিল। লোহার ভাঙা বালতির উপর মাটি দিয়ে মায়েরা তৈরি করতেন এই তোলা উনুন।

সারা বছর রান্না হওয়ায় উনুন মেরামতের তেমন সুযোগ থাকত না। কিন্তু অরন্ধনের আগে গৃহিণীরা মাটি দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে পরিষ্কার করতেন। পরের দিন সেই উনুনের গর্তে মনসা গাছের ডাল কেটে দেওয়া হতো। তাতে উনুন হয়ে যায় মা মনসার প্রতীক। পুরোহিত তুলসী বেদিতে পুজো সেরে সেই উনুনকে মা মনসা জ্ঞানে পুজো করেন। এখন খুব কম বাড়িতেই মাটির উনুনে রান্নাবান্না হয়। বেশিরভাগ বাড়িতেই রান্না হয় গ্যাসে। তাই উনুন পুজোর জন্য ভরসা সেই ‘তোলা উনুন’। বহু বাড়িতেই ওই একটি দিনই উনুন বের হয়।বিশিষ্ট লোকগবেষক বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, অরন্ধনের কোনও শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা নেই। এটা একেবারেই লোকাচার। তবে অম্বুবাচীর সঙ্গে অরন্ধন উৎসবের একটা মিল পাওয়া যায়। অম্বুবাচীর দিনে চাষ করা, বৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ। লাঙল এবং মাটিকে বিশ্রাম দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেই সুবাদে চাষিরাও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পান। ঠিক একইভাবে সারা বছর রান্নার সুবাদে ধরিত্রী মাতা উষ্ণ হন। তাঁকে সেই উষ্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পালিত হয় অরন্ধন। সকলে আগের দিনের রান্না খান। তাতে বাড়ির মা, বোনেরাও একটা দিন কিছুটা বিশ্রাম পান।

পুজো-পার্বণ হবে অথচ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তা কি হয়? তার উপর যদি হয় রান্নাপুজো! খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা হয় বেশ ভালোই। সংক্রান্তির আগের দিন দুপুরে বাড়ির মা-বোনেরা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে দেন। তারপর স্নান করে কাচা কাপড় পরে শুরু করেন অরন্ধনের রান্না। রাত পর্যন্ত চলে সেই পর্ব। কারণ সাত থেকে ন’রকমের ভাজা, চালতা দিয়ে গুড় অম্বল, ওলের ফুলুরি, মুসুর ডালের চচ্চড়ি মাস্ট। অনেক বাড়িতে আবার ছাঁচি কুমড়ো আর নারকেল দিয়ে তৈরি হয় নারকেল কুমড়ি। তার সঙ্গে মাছের ঝাল, ডাল, তরকারি তো আছেই। প্রায় প্রত্যেকেই ইলিশ মাছটা মেনুতে রাখার চেষ্টা করেন। কোনও কোনও পরিবারে চিংড়ি রান্নার চলও আছে।

পরের দিন অরন্ধন। তাই দু’দিনের রান্না একদিনে করতে হয়। এমনকী ভাতও। কথায় আছে, পচা ভাদুরে। প্রচণ্ড গরম। তাই ভাজাভুজি, তরকারি যাতে নষ্ট না হয়, তারজন্য সব ছাঁকা তেলে ভেজে রান্না করা হয়। মা মনসাকে নিবেদন করার জন্য সেই রান্না থেকে সমস্ত পদ আলাদা করে তুলে রাখা হয়।

রান্নার দিন সকালে পড়তে বসার কোনও বালাই থাকত না। অনুভূতিটা ছিল অনেকটা মহালয়ার আগের রাতের মতো। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যেত। সকাল হতেই প্রচুর কলাপাতা কাটা হতো। ছোটদের দায়িত্ব থাকত কাটা কলাপাতা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা। আত্মীয়স্বজন ছাড়াও দু’চারজন প্রতিবেশীও নিমন্ত্রিত হতেন। প্রত্যেককেই খেতে দেওয়া হতো কলাপাতায়। এমনকী বাড়ির নতুন জামাইকেও। সমস্ত ভাজাভুজি রাখা হতো কলাপাতায়। ঢাকাও দেওয়া হতো কলাপাতা দিয়ে। তখন ফ্রিজ ওঠেনি। তাই তরকারি, পান্তাভাত ভালো রাখার এটাই ছিল পদ্ধতি।

সংক্রান্তির পরের দিন অরন্ধন হলেও গরম ভাত রান্না হতো। তবে সেটা কখনওই পুজো করা উনুনে নয়। তোলা উনুনে। দুপুরের খাবারে পান্তাভাতই হতো মা মনসার মূল প্রসাদ। সকলের পাতে অল্প করে পান্তা ভাত দেওয়া হতো। এখনও সেটাই হয়। পান্তাভাত খাওয়া নিয়ে কেউ নাক সিঁটকালেই খেতে হতো বড়দের বকুনি। বলা হতো, মা মনসা রাগ করবেন। আর তাতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে যেত। তবে, সবচেয়ে মজা হতো ওলের ফুলুরি খাওয়া নিয়ে।

র্যাফাইড থাকার কারণে ওল খেলে কখনও কখনও গলা কুটকুট করে। অরন্ধনে খাওয়ার সময় সেই গলা চুলকানোটাই হয়ে উঠত মজার বিষয়। ওলের ফুলুরি খাওয়ার পর কেউ খকখক করছে কি না, সেদিকেই থাকত সকলের খেয়াল। কেউ গলা খাঁকানি দিলেই তাকে ‘ঝগড়ুটে’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো। আর ঝগড়ুটে তকমা সেঁটে যাওয়ার ভয়ে সকলেই বলত, ওলের ফুলুরিটা খুব ভালো হয়েছে। কেউ কেউ আবার ওলের ফুলুরি চেয়ে খেত। সেটা ওলের ফুলুরিপ্রীতি নাকি নিজে ঝগড়ুটে নয় প্রমাণের জন্য, সেটা বলা কঠিন। বিজ্ঞান আর সভ্যতার চাকায় শুধু যৌথ পরিবারই টুকরো টুকরো হয়নি, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন, উবে যাচ্ছে আন্তরিকতা। এখন অধিকাংশই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। হাম দো, হামারে দো। সংসার যে যার সে তার। তারই মধ্যে বছরের এই একটা দিন কোনও কোনও বাড়ির দালানে কিংবা দুয়ারে এখনও পড়ে কলাপাতার লাইন। ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া যৌথ পরিবারের আমেজ। এটাই বোধহয় অরন্ধনের সবচেয়ে বড় পাওনা।

এখনকার দর

| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |

|---|---|---|

| ডলার | ৮৩.২৬ টাকা | ৮৪.৩৫ টাকা |

| পাউন্ড | ১০৬.৪৬ টাকা | ১০৯.১২ টাকা |

| ইউরো | ৮৯.৭৬ টাকা | ৯২.২০ টাকা |

*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে