কারও কাছ থেকে কোনও দামি উপহার লাভ হতে পারে। অকারণ বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ... বিশদ

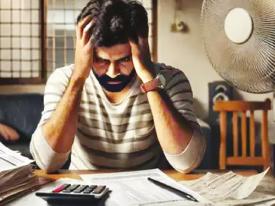

২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গিয়েছে এক লহমায়। বছরের পর বছরের রাতজাগা পরিশ্রম, নাওয়া খাওয়া ভুলে মক টেস্ট দিতে ছোটা, প্রত্যেকটা বিষয়ের খুঁটিনাটি বারবার ঝালিয়ে যাওয়া... লক্ষ্য ছিল তাঁদের একটাই—নিটে ভালো র্যাঙ্ক করতে হবে। তাহলে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা না হলে ডেন্টাল। যদি পৈতৃক সূত্রে অনেক সম্পদ ও সম্পত্তির সংস্থান থাকে, তাহলে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। কারণ, প্রতি সেমেস্টারে অন্তত ৮ থেকে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করার ক্ষমতা সব বাবামায়ের থাকে না। তাই পরিশ্রম... অন্তহীন। যে বাড়ির ছেলেটা বা মেয়েটা নিটে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ক্লাস ইলেভেন থেকেই তার ছুট শুরু হয়ে যায়। আর সেটা হাড়ে হাড়ে বোঝেন তার বাবা-মা। নিত্য টেনশন, জলের মতো খরচ, আর অশান্তি—দৈনিক রুটিনে পরিণত হয় সেইসব মধ্যবিত্ত পরিবারে। তারপর এঁরা যদি দেখেন, স্রেফ টাকা খাইয়ে কেউ কেউ র্যাঙ্ক করে গেল এবং তাঁদের সন্তানরা ভালো প্রস্তুতি সত্ত্বেও আজ ট্র্যাকের বাইরে... মেনে নিতে পারবেন কি? না, পারেননি সেই অভিভাবকরা। পারেননি সেই পড়ুয়ারা। প্রার্থীরা। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার আজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে... হ্যাঁ, অনিয়ম হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস, টাকার বিনিময়ে নম্বর পাইয়ে দেওয়া, ভুয়ো পরীক্ষার্থী, গ্রেস নম্বর। এই সবের জন্য তাহলে ওই একজন দায়ী? রবি অত্রি? নাকি সে শুধুই একটা ঘুঁটি মাত্র? স্রেফ বলির পাঁঠা? একজনের পক্ষে সর্বভারতীয় এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাত্রে লাগাতার ছিদ্র করে যাওয়া সম্ভব নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে বড়সড় চক্র। সিবিআইয়ের ভাষায় ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’। এত সহজে ধরা হয়তো পড়ত না। কিন্তু প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন ওই ৬৭ জন। তাঁরা ৭২০ পূর্ণমানের মধ্যে ৭২০ পেয়েছেন। ৬৭ সংখ্যাটা কি সত্যিই মেনে নেওয়ার মতো? আর এতজন ৭১৮ বা ৭১৯ পায় কীভাবে? আর ওই নম্বর পাওয়াটাও কীভাবে সম্ভব? কারণ, প্রত্যেক প্রশ্নে ৪ নম্বর করে রয়েছে। কেউ যদি একটি প্রশ্ন ছেড়ে আসেন, তাহলে বাকি সব ঠিক হলেও তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হবে ৭১৬। যদি একটি প্রশ্ন ভুল করেন, তাহলে এক নম্বর নেগেটিভ। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হবে ৭১৫। অর্থাৎ, ৭১৬ এবং ৭২০’র মাঝে কোনও নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি গ্রেস? কত নম্বর গ্রেস দেওয়া হয়েছে? কী ভিত্তিতে ১৫৬৩ জনকেই গ্রেস নম্বর দিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের মইতে তুলে দেওয়া হয়েছে? প্রশ্ন অনেক। আর তার উত্তর খুঁজতেই শুরু হয়েছিল দেশজুড়ে আন্দোলন। কয়েকমাস আগে হলেও মোদি সরকার হয়তো এসবে গা করত না। নম্বর যে তখন তাদের কাছেও ছিল। আর নেই। তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষামন্ত্রককে এই ইস্যুতে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করতে হয়েছে। তারা জানে, যুব সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত খেপলে সরকার বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল হবে। আর তাদের সঙ্গে যদি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ থাকে।

মৌচাক যে একটা আছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। আর সেটা রয়েছে নিটের জন্মলগ্ন থেকেই। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিম্নবিত্ত থেকে বিলিওনেয়ার, সবার সন্তানেরই থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার মতো মেধা থাকে ক’জনের? এখানে যদি একটা পলিসি হয় যে, উচ্চ মাধ্যমিক বা সম পর্যায়ের দ্বাদশ উত্তীর্ণ যে কোনও বোর্ডের পরীক্ষায় মোটামুটি একটা নম্বর পেলেই ডাক্তারির এন্ট্রান্সে বসা যাবে? বাকিটা করে দেবে মাল্টিপল চয়েজ কোয়েশ্চেন এবং ‘বাইরে থেকে সমর্থন’। তাহলেই বহু পয়সাওলা ঘরের ছেলেমেয়ে মেধা না থাকলেও গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে ঘুরতে পারবে। তাই যোগ্যতামান কত ধার্য হল? ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বা আইএসসির মতো বোর্ড পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেলেই বসা যাবে নিট-ইউজি’তে। কিন্তু জয়েন্ট এন্ট্রান্স-মেইন পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতামান কত? ৭৫ শতাংশ। আইআইটি পড়তে গেলেও ৭৫ শতাংশের নীচে নম্বর থাকলে চলে না। তাহলে ডাক্তারির ক্ষেত্রে এই শিথিলতা কেন? সাধারণ জ্ঞান বলে, ডাক্তারি পড়তে হলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের থেকে মেধা কম কিছু লাগে না। বরং বেশি। তাহলে যোগ্যতামান এত কম কেন? যে ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ টপকাতে হিমশিম খেয়েছে, সে ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হয়ে উঠতে পারবে কি? এই প্রশ্ন কেন নীতি নির্ধারকদের মনে আসবে না?

কোথাও একটা শিল্প গড়ে উঠলে তার আশপাশে এবং তার সঙ্গে তালমেল রাখার জন্য গড়ে ওঠে বহু অনুসারী শিল্প। এরা মূল শিল্প বা কারখানাটির সহায়ক। কিন্তু অনুসারীরা কি মূল শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সেটাই হয়তো হচ্ছে। কার্যত ব্যবসায় পরিণত হয়ে যাওয়া এই মৌলিক অধিকারকে এবং তার নীতি প্রণয়নকে নিয়ন্ত্রণ করছে, শিক্ষাক্ষেত্রে জড়িত এবং তার বাইরে থাকা কর্পোরেটদের একাংশ। মহামান্য ভারত সরকারও শুনে চলছে তাদের কথা। সেইমতো ভাঙাগড়া চলছে যোগ্যতামানে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, যথেষ্ট মেধা না থাকা সত্ত্বেও পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পড়ছে কেউ কেউ। তার জন্য বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে যোগ্য প্রার্থীদের। তা সে ভিন রাজ্যেরই হোক না কেন! বাংলা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রতি বছর এই রাজ্য থেকে চার হাজার ডাক্তার এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের অনেকেই কিন্তু অন্য রাজ্যের। নিটের নিয়ম অনুযায়ী, মোট আসনের মধ্যে রাজ্যের ৮৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সুযোগ পাবেন। বাকি ১৫ শতাংশ সর্বভারতীয় কোটা। কিন্তু যে কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ক্লাসে গিয়ে দেখতে পারেন, ভিন রাজ্যের পড়ুয়ার হার ওই ১৫ শতাংশের অনেক বেশি। কীভাবে? বাইরে থেকে প্রার্থীরা আসছেন, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জোগাড় করছেন, আর বসে পড়ছেন পরীক্ষায়। যোগ্যতামান ৫০ শতাংশ থাকলেই তো হল! রাজ্য সরকার তাঁর পিছনে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা খরচ করছে। আর পাশ করার পর তাঁরা চলে যাচ্ছেন নিজের রাজ্যে। এতে একদিকে যেমন রাজ্যের মানুষ সেই ডাক্তারের পরিষেবা পাচ্ছে না, অন্যদিকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাংলার যোগ্য পড়ুয়ারা। এই নিয়মে বদল আনা কি একেবারেই অসম্ভব? অন্তত বোর্ডের দ্বাদশের পরীক্ষা ওই রাজ্য থেকে না দিলে নিটের জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না—এই নিয়ম কার্যকর করাটা একান্তই প্রয়োজন। তাহলে একমাত্র আইনের ফাঁক গলে চলতে থাকা বৈষম্য ঘুচবে।

উচ্চ মেধার ছেলেমেয়েরা ডাক্তারি পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। কারণ, তাদের হাতে একজনের বাঁচা মরা নির্ভর করে। একজন রোগীর ভুল চিকিৎসা হলে ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে, সেই উদাহরণ আমরা আকছার দেখে থাকি। এরপর কোন ভরসায় আমরা ডাক্তারের কাছে যাব? কী দেখব মরণাপন্ন কাছের মানুষটাকে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে? ডিগ্রি? কোটা? তারপরও কি ভরসা পাওয়া যাবে? চিকিৎসায় গাফিলতি কিংবা রেফার বাড়তে থাকলে তার দায় তখন কে নেবে? ভারত সরকার নেবে তো? তখন স্বীকার করবে তো... আমাদের ভুল নীতি এবং গা ছাড়া মনোভাবই সমাজকে এমন ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে? বছর বছর শুনে আসছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্নীতির ব্যাপারে জিরো টলারেন্স। তাহলে এত বড় দুর্নীতিটা তাঁর নজরে আসছে না? দেশজুড়ে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে, মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্তে নেমেছে... তারপরও প্রধানমন্ত্রী একটিও বিবৃতি দেননি। তিনি হয়তো এখনও বুঝতে পারছেন না, তৃতীয় ইনিংসটা তাঁর আগের দুটোর মতো মসৃণ নয়। তার শুরুটা হয়ে গিয়েছে। ওই ৪ জুন। সেদিন ভোটের ফল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহঙ্কারকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। ওইদিনই কিন্তু ফলপ্রকাশ হয়েছিল নিট-ইউজি’র। সমাপতন? নাকি পতনের সূচনা?