কলকাতা, বুধবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৯ মাঘ ১৪৩১

রাজা হবুচন্দ্রের বংশধর

রূপক বর্ধন রায়:

‘অভয় রায়ের বাড়ী,

প্রফুল্ল বাবুর দাড়ি,

অবনী বাবুর ঘুম—

তিনে মিলে জমিদার বাড়ী।’

যদি বলি, এটি আমারই পূর্বজদের নিয়ে লেখা একটা ছড়া, আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার? তখন তা শুধু রসে-বশে গল্পের খোরাকই নয়, একপ্রকার আত্ম-পরিচয়ের স্মারকও হয়ে ওঠে নাকি? এ ছড়া তো মাত্র গত শতকের কথা। ইতিহাসের আরও গভীরে আর্যপূর্ব যুগের লোককাহিনীতে যদি নিজের পূর্বজদের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কেমন হবে? তখন কী আমাদের দু’দেশের সমবর্তী সংস্কৃতি, কল্পনা, এবং ঐতিহ্যকে আর রাজনৈতিক সীমারেখায় আটকে রাখা যাবে? কিছুদিন আগেই সমাজমাধ্যমে, ‘নতুন’ বাংলাদেশে, অর্ধদগ্ধ বুদ্ধমূর্তিকে গহন আঁধারে একা ঠায় বসে থাকতে দেখে এসবই মনে হচ্ছিল। খিলজি, এমনকি সংস্কৃত পূর্ববর্তী ‘বাংলা’ অঞ্চলের ইতিহাসে বুদ্ধধর্ম, নাথ সম্প্রদায় ইত্যাদির গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যাচ্ছিল, দৈনন্দিন পাপক্ষয় থেকে ছুটির প্রতিভাসে ঘটছিল উত্তরণ। আসুন দুটো গল্প নিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক। প্রথমটি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের শিকড় খুঁজতে গিয়ে শেষমেশ এই খেয়োখেয়ির সম্ভাব্যতায় অধরায় থমকে যাওয়ার গল্প। পরেরটা লোকসাহিত্যের। দুইয়ে মিলে এই দুর্দিনে এ-বাঙালির আত্মানুসন্ধানের সাঁকোটা কতটা দাঁড় করানো যায়, দেখা যাবে।

শিকড়ের খোঁজে

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, আমরা হলাম কুমিল্লার বিখ্যাত কাইতলা বর্ধন। আরও শুনেছি, রায় উপাধি আমাদের পাওয়া। সে নিয়ে বাড়ির লোকের, এমনকী পাড়াপড়শিরও গর্ব কম নয়। রান্নাঘরে ঠাম্মা মা-কাকিমণিদের জমিদার বাড়ির গল্প বলতো। গমগমে জমিদার বাড়ির নানান ঘর, হেঁশেল, তাঁর বড় ছেলে মানে আমার বাবার জন্মের আঁতুড়ঘর—এসব নানান গল্প মায়ের হাত ঘুরে আমার কানেও আসতো। তখন স্কুলে ছোটদের পথের পাঁচালী পড়ছি। নিজেকে অপুর মত কল্পনা করতাম, দেখতাম জমিদার বাড়ির দালানে, বাগানে, পিঠে একরাশ খেলনা তীর, আর হাতে খেলনা ধনুক নিয়ে আমি দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। একতলার বাড়ির বারান্দায় তখন রোদ পড়তো। মা ঘুমতো। আমি গরমের ছুটির দুপুরগুলোয় কালো সিমেন্টের মোজাইক-বারান্দাকে জমিদার বাড়ির দালান কল্পনা করে খেলে বেড়াতাম। প্রাক ২০০০ সালের দুপুরগুলো, বিকেলে ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার আগের ঘন্টাগুলো আমাদের অনেকেরই এমনই কাটতো। এরপর কলকাতায় শপিং মল এলো, আমি বড়ো হলাম। ছেলেবেলার অপু নিজের শিকড়কে জানার ও চেনার ব্যাকুলতা নিয়ে ঘুমিয়ে রইলো… একদিন হবে। আজ সে সময় এসেছে। আমি খোলা মনে আবার নিজেকে খুঁজতে শুরু করেছি, এবং ফলস্বরূপ ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে কাইতলা জমিদারবাড়ি ও বর্ধনকূল সম্বন্ধে মোটামুটি যা পেলাম তা এইরকম।

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষাশেষি, অর্থাৎ ১৯০৯-১৯২৩ ভারতবর্ষের অধীন বৃহওর কুমিল্লার শাসক ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বিরেন্দ্র কিশোর মানিক্য। তারই রাজত্বের অধীনে কাইতলার জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী। বস্তুত বিশ্বনাথ পশ্চিমবঙ্গের শিমগাঁওয়ের বাসিন্দা ছিলেন। রাজা তাঁকেই কেন এপার থেকে নিয়ে গিয়ে কাইতলার জমিদার করেছিলেন, সে উত্তর এখনও জানি না। যাই হোক, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ছিল তিন ছেলে। পর্যায়ক্রমে তাঁদের নাম তিলকচন্দ্র রায়চৌধুরী, অভয়চন্দ্র রায়চৌধুরী এবং ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী। বিশ্বনাথের প্রথম দুই সন্তান তিলকচন্দ্র এবং অভয়চন্দ্র উভয়ই নিঃসন্তান ছিলেন। অভয়চন্দ্রের পর ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার হন। ঈশান রায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী। বাবার মৃত্যুর পর তিনি জমিদারির দায়িত্ব পান। ঠিক এই জায়গায় কাইতলার জমিদার বাড়ির ইতিহাসে বর্ধনদের প্রবেশ ঘটে। দুর্ভাগ্যক্রমে যজ্ঞেশ্বরও নিঃসন্তান ছিলেন। কাইতলা জমিদারি-বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়ির পশ্চিম পুকুরের অপর পাড়ের স্থায়ী বর্ধন পরিবার থেকে প্রফুল্ল বর্ধনকে পোষ্যপুত্র করে সিংহাসনে বসানো হল, নামকরম হল প্রফুল্ল চন্দ্র রায়চৌধুরী। এডুকেটেড গেসকে মান্যতা দিলে এই বর্ধনরা যে জমিদার পরিবারের পূর্বপরিচিত এটুকু ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই প্রফুল্লচন্দ্রই যে বর্ধন ও জমিদারি যোগের মিসিং লিঙ্ক সে বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। কৃতজ্ঞ প্রফুল্ল পালক পিতার নামে কাইতলা গ্রামে ১৯১৮ সালে একটি স্কুল (কাইতলা যঁজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। সে স্কুলের এখন বেশ নাম। তাছাড়া গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সুবিধার্থে মা সুখমণি রায় চৌধুরানীর স্মৃতিতে গ্রামে ‘সুখ সাগর’ দীঘি খনন করিয়েছিলেন। পাঠক, শুরুর ছড়ার প্রফুল্লচন্দ্রই যে এই প্রফুল্ল বর্ধন ওরফে প্রফুল্ল রায়চৌধুরী তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন? স্বভাবতই এহেন ঐতিহাসিক যোগস্থাপনের পর মনের আশা দ্বিগুণ হয়। আমি আরও দুই পা এগোব বলে ঠিক করি। আলাপ হয় বারাসাতের অমিতাভ দাশুগুপ্তের সঙ্গে। অমিতাভদা ফেসবুকে ‘কাইতলা বর্ধন বাড়ির দুর্গাপুজো’ নামের গ্রুপ চালান। ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ। নয় নয় করে শ-খানেকের বেশি মেম্বার। তাদের কেউ থাকেন নবীনগরে, কেউ ঢাকায়, কেউ ত্রিপুরায়, কেউ বেঙ্গালুরুতে, আবার কেউ কলকাতায়। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কাইতলায় যাঁরা আছেন, তাঁরা কারা? দাদু (ভক্তিভূষণ বর্ধন রায়) তাঁর পরিবার নিয়ে যখন চলে আসেন তখন এনারা আসেননি কেন? নাড়ির টান? নিজের মাটি আঁকড়ে থাকার অঙ্গীকার? অমিতাভদার কাছ থেকে নম্বর নিয়ে একদিন সাহস করে ফোন করেই ফেললাম। ‘বিধান বর্ধন রায় বলছেন?’ উত্তর এল, ‘হ্যাঁ, আপনি কে?’ আমি দাদুর কথা, আমার নিজেকে খোঁজার কথা, হাজারো প্রশ্নের না জানা উত্তরের কথা জানাতে ওপারে গলায় চলকে উঠল বিস্ময়, আবেগ, আশকারা। কাকা সম্বোধনের সম্মতি এল। জানলাম, হ্যাঁ, ভক্তিভূষণও সেই শরিকি বাড়িতেই থাকতেন। বিস্তৃত পরিবারের অনেকের মতোই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারতে চলে আসেন। এর বেশি বিধান কাকা বলতে পারেন না। একদিন যাব; কাইতলা বর্ধন বাড়ির পুজোতে না পারলেও নিজেদের পুরনো ভিটে দেখতে যাব, কথা দিয়ে ফোন রাখি। বাবার কথা মনে হয়। যে দাদুকে কোনোদিন চোখে দেখিনি, তার কথাও।

এক লোককাহিনি ও ঐতিহ্য

যাই হোক, এইবার দ্বিতীয় কিস্তি; লোকাচারের, লোকধর্মের, লোকসংস্কৃতির পালা। প্রাচীন সমতট জনপদে মাণিকচন্দ্র নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচন্দ্রের কন্যা মহাজ্ঞানী ও সিদ্ধা ময়নামতী তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী যুবতী, তাই গৃহযুদ্ধ সামলাতে প্রাণপ্রিয়া ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে একটি বাড়ি বানিয়ে দিলেন। মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন টিকল না। নতুন দেওয়ান খাজনা বাড়িয়ে দেওয়ায় প্রজারা বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে মহাদেব অর্থাৎ শিবের কাছে দরবার করলো। ফল হল ঘোরতর। অভিশাপে রাজার আয়ু ১৮ বছর থেকে ৬ মাসে এসে ঠেকলো। ময়নামতী খবর পেলেন। স্বামীর রক্ষার্থে নিজের সিদ্ধ জ্ঞান ভাগ করে নিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু মানিকচন্দ্র অসম্মত, মেয়েমানুষের জ্ঞানে তার ভক্তি নেই। অগত্যা যমদের ছলাকলায় রাজার মৃত্যু হল। ময়নামতী গঙ্গাদেবীর কাছে খবর পেয়ে ছদ্মবেশে একেবারে যমপুরীতে হাজির হলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ময়নামতির গুরু গোরক্ষনাথ পুত্রবরের বুবস্থা করলেন। কিন্তু তার আয়ু হল ১৮ বছর। রাণী না মানায় ঠিক হল গোরক্ষর শিষ্য, হাড়িসিদ্ধার চরণ ভজনা করলে ময়নামতীর ছেলে অমর হবে। মাণিকচন্দ্রের মৃতদেহ ভস্মিভূত হওয়ার পর ময়নামতী মা হলেন, ছেলে হল, নাম দিলেন এই গোপীচাঁদ (অন্যত্র গোবিন্দচন্দ্র)। এরপর বছর ঘোরে, ১২ বছর বয়সে রাজকুমারের বিয়ের আয়োজন হল। রাজা হরিশচন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন ময়নামতী। রাজকুমার আরো খানিকটা বড়ো হলে, সিংহাসনে বসলো। ময়নামতী তাঁকে এবার হাড়ি সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণের উপদেশ দিলেন। রাজা মানলেন না। ময়নামতী সেদিনকার মত ফিরে গেলেন, কিন্তু নানান প্রচেষ্টায় শেষমেশ রাজাকে রাজি করালেন। সমস্যা অন্যত্র। অদুনা ও পদুনা গড়রাজি। এমনকি শ্বাশুড়ির কথার সত্যতা নিয়েও তাদের সংশয় রয়েছে জেনে রাজা মায়ের সিদ্ধ ক্ষমতাকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন। ময়নামতীকে ৭ দিন গরম তেলে চোবানো হল, তুলাদণ্ডে ওজন করা হল, এমনকি তুষের নৌকায় নদী অবধি পার হতে হল। সমস্ত পরীক্ষায় রাণি “উইথ ফ্লাইং কালার্স” পাশ করে গেলেন। অতএব গোপীচাঁদকে ময়নামতীযর তত্ত্বাবধানে যোগী করা হল। সাধনার শুরুর দিনগুলোয় হাড়ি রাজাকে বিস্তর কষ্ট দিলেন। নানান উৎকট কাণ্ডকারখানার পর গোঁপীকে নিয়ে হাড়িসিদ্ধা হীরা নটীর বাড়ী গেলেন এবং তার কাছে বন্ধক রেখে সাধনায় বসলেন। এদিকে হীরা রাজার প্রেমে ব্যাকুল, কিন্তু গোঁপীচাঁদ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। হীরা রেগেমেগে রাজার উপর নিদারুণ অত্যাচার শুরু করলেন; রাজা মৃতপ্রায়। অদুনা ও পদুনা রাণীর কানে খবর পৌছলো।, বাড়ির “শুক ও সারি” পাখি যুগলকে রাজার খোঁজে পাঠানো হল। অনেক খোঁজার পর শেষমেশ সারি-শুক গোপীচন্দ্রকে নদীর ঘাটে খুঁজে পেল। রাজা রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে ময়নামতীর কাছে খবর পাঠালে রাণি একটি চড়ে হাড়িসিদ্ধার তপস্যা ভঙ্গ করলে। ভীত সন্ত্রস্ত হাড়ি রাজাকে উদ্ধার করতে বাধ্য হলেন। হীরা নটীকে শাস্তি দেওয়া হল এবং সবশেষে গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন হল। “গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, হস্তী রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, ময়নার হুঙ্কারে দেবগণ পর্য্যন্ত আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। প্রজার খাজনা আবার দেড় বুড়ী হইল, তাহাদের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল।“ মোটের উপর গল্পের সরলীকৃত আখ্যান এইরকমই। অনেকেই জানেন এটি আর্যপূর্ব বাংলা নাথসাহিত্যের বিখ্যাত ময়নামতী ও গোঁপীচাঁদের গল্প। ১৮৭৩ সালে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন রংপুরের স্থানীয় গায়কদের কাছ থেকে ময়নামতি কাহিনী অবলম্বে লিখিত গান সংগ্রহ করেন। প্রথমে তা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। নামকরণ করেন ‘দি সং অব মানিকচন্দ্র’ বা মানিকচাঁদের গান। এখনও অবধি দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও শুকুর মাহমদের লিখিত এ কাহিনীর পুঁথি এ যাবত উদ্ধার হয়েছে। এখানে যে ধারাটি ব্যবহার করলাম সেটি দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূদ্রিত কথক সুকুর মাহমুদ রচিত সংস্করণ। এ গল্পের আরো অনেকগুলি (বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা) পাঠান্তর রয়েছে, তাদের ধারা মানুষের মুখে মুখেও অনেকখানি করে পালটে গেছে নানান জায়গায়। বস্তুত ২০২৪ সালে দীনেশ্চন্দ্র সেন প্রণীত মূদ্রণের ১০০ বছর অতিক্রান্ত হল। গর্বের কথা বৈকি! যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল, আমার পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এই লোককাহিনীর যোগসুত্র কী? কেনই বা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম? সে কথায় আসি।

সমতটের বর্ধন পদবী:

এক হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার

প্রাচীন সমতট জনপদ, যা বর্তমান কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাক্ষী। এই অঞ্চলের বর্ধন পদবী সম্পর্কিত ইতিহাস খুঁজতে বসা সহজ কাজ নয়। নানান তথ্য, গপ্পো ও দিক উঠে আসে, তবে সুনির্দিষ্ট উৎস খুঁজে পাওয়া আজও কঠিন। বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তের প্রবন্ধ ‘ভারতীয় নাম এবং তাহার সমস্যা’ থেকে জানা যায়, “ভারতীয় নামের ইতিহাসে দেখা যায় যে দুই পদবিশিষ্ট সমাননিষ্পন্ন ব্যক্তিগত নাম ক্রমশঃ সমাস হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ দুইটি আলাদা ভাবে লেখা হওয়ার দরুণ দ্বিতীয় পদটি (পদান্ত) কায়েমী বংশপদবী রূপে পরিণত হয়েছে।” এই সূত্র ধরে বলা যায়, ‘বর্ধন’ সম্ভবত প্রাচীন ব্যক্তিগত নামের পদান্ত হিসেবে উৎপন্ন হয়ে পরবর্তীতে বংশপদবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে হালেই আরেকটা গপ্পো হাতে এসেছে। কুমিল্লার ‘বর্ধন রাজার মুরা’ বা ‘ভজন মুরা’ নামে পরিচিত হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ বর্ধন নামটির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়। এই মুরাটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে সমাদৃত ছিল। কিন্তু কে এই “বর্ধন রাজা”? স্থানীয় লোকগাথা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধারণা করা হয়, এই বর্ধন রাজা আসলে রাজা ভবচন্দ্র। একটু গভীরে ঢুকলে চোখে পড়ে কামরূপের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের (গোঁপীচাঁদ) পুত্র উদয়চন্দ্রের ডাক নাম ছিল ভব; তিনি ছিলেন অচতুর; তাঁর মন্ত্রীও ছিলেন তাঁর মত সমান নির্বোধ; সেইজন্য হাবারাম অর্থে- ভব হয়েছেন হব বা হবু এবং গবারাম অর্থে- মন্ত্রী হয়েছেন গব বা গবু। হ্যা! অর্থাৎ এই সেই রাজা হবুচন্দ্র যার মন্ত্রী গবুচন্দ্র, এবং খুব সম্ভবত আমার পদবীর আর্যপূর্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। শুধু নাথ সাহিত্যেই কেনো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ‘বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ’ প্রবন্ধে লিখছেন, কামরূপের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র উদয়চন্দ্র ভবচন্দ্র নামে পরিচিত। তিনি জনশ্রুতিতে “হবচন্দ্র” নামেও খ্যাত ছিলেন। “গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, ঢিপ্লে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন”—এই ধরনের গল্প এটাই ইঙ্গিত করে যে ভবচন্দ্র একটি বিশেষ বংশের প্রতিনিধি, যাঁর শাসন সমতট অঞ্চলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আগে যে গল্পের উল্লেখ করেছি, সেই মীনাবতী (আয়নামতি/ময়নামতি) ও গোপীচন্দ্রের কাহিনি সমতট জনপদের শাসন ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। “মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, ‘আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?’ ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজামাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না।” এই গল্প ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণে সমতটের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকে তুলে ধরে। অর্থাৎ, খুব ভুল না হলে, বাংলা সাহি৫য়ের রাজা হবুচন্দ্র, নাথ সাহিত্যের গোঁপীচাদের পুত্র উদয়চন্দ্র বা বর্ধন রাজা প্রাচীন সমতটের “বর্ধন” পদবীর উৎস হলেও হয়ে থাকতে পারেন। ভাবতে শিহরণ জাগে বৈকি। কাজেই সেই মুরাটিকে খুঁজে পেলেও বুঝি নিজেকে অনেকটা পাওয়া হত, কিন্তু, রাস্তা চওড়া করার নামে কয়েক বছর আগে তাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ধ্বংস শুধুমাত্র একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হারানোর বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকেই চিরতরে মুছে দেওয়ার শামিল। এই ট্রযারংডিশান দুই দেশেই সমানে চলেছে, তার কোথাও কোনো বিরাম ঘটেনি। এবং হালে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় মেরুকরণ, “পতাকা-বাজি”, তো সোনায় সোহাগা! বর্ধন পদবীর প্রকৃত উৎস এবং বর্ধন রাজার শাসনের ইতিহাস হারিয়ে গেলে একা এই নিমিত্তের ক্ষতি ঠিকই, তবে এমনতর আরো হাজারো “হারিয়ে যাওয়া”গুলোকে একত্রে করলে হাতে কেবলই পড়ে থাকে ক্রমেই শিকরহীন ও ইতিহাসহীন হয়ে চলা একটা জাতির দমবন্ধ করা বর্তমানের সর্বস্ব ওকটা গুমঘর।

এক অসম যুদ্ধ:

প্রশ্নগুলো জড়ো হচ্ছে…

কাজেই প্রশ্ন গুলো জড়ো হচ্ছে। এক একটা সকাল এমন হয়। সারা রাতই প্রায় ঘুমহীন। কয়েকটা প্রশ্ন গলায় জমে থাকে। নিজেকে খুঁজতে গিয়ে বার বার শূন্যে ফিরে আ্সি। হাতড়ে মরি ইহকাল, সমকাল, সমতট,... অতীত থেকে ভবিষ্যতে যাওয়ার যে সাঁকো, তার দু’-একটা খুঁটি যেন কে সরিয়ে নিয়েছে, ইচ্ছেবশতঃ। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, ভাবছে, উঠেই দ্যাখ না, তোকে সমেত সব কেমন কালগ্রাসে ভাসে। থাকবি পড়ে ছিন্নমূল, কেবলই বর্তমানে! বর্তমান,কেবলই বর্তমান... একটা টর্চার চেম্বার। একটা সাময়িক সরলরেখার কোনো অনির্দিষ্ট বিন্দুতে বসে ধূমপান করার মত ব্যাপার। ছাইটুকু ছাড়া আর কিছুই ঠাওর হয় না। সমস্তটাই পুড়তে থাকে, নাড়িতে টান পড়ে, সে টানের যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হলেও কোথায় যে তার মূল, কোন অমোঘ ক্ষণে রয়েছে সে উতস-বিন্দু তা বোঝা দায়। তাই বর্তমানের কক্ষে আজন্ম অত্যাচারিত আমরা কালের কালশিটে বয়ে বেড়াই, সারা শরীরে, মনে। সে কষ্ট মূলত সয়ে যায়, সকলে চুপ করে থাকে। বহুক্ষণ একটা মশা কামড়ে ধরে থাকলে যেমন বোধশক্তি লোপ পায়, তেমন। কিন্তু, কখনও, কারো, কোনো অমোঘ কারণে মনে হয়: নাহ! হয় ইতিহাসের অভ্যন্তর হাতরে এ নাড়ির সুত্র বের হবে। নয় আমি হব সম্পূর্ণ ছিন্নমূল; উৎপাটিত খড়কুটো। এক্কেবারে হালকা, কেবলই আকাশ। সেখানে বিভাস আছে, ভবিষ্যতের উন্মুক্ততা আছে কিন্তু অতীতের প্রশান্তি নেই। কিন্তু এ জীবনে যদি প্রশান্তির খোঁজে আরেকটু যন্ত্রণা পোহানো যায়, অতীতের গহবরে ঢুকে খুঁজে নিতে পারা যায় শিকড়গড়া অমূল্য এপিটাফ, তবে সব শেষে এ মাটি থেকে আকাশ, কালচক্রের শুরু থেকে শেষ, অতীত থেকে ভবিষ্যতে পৌছনোর যে সাকো তার প্রত্যকটি পাদানিকে পোক্ত করে একটা সামগ্রিক যাপন তৈরি করা যাবে। আমার উত্তরাধিকার সম্পৃক্ত হবে উত্তর প্রজন্মের সঙ্গে। এই বুঝি আত্মানং বিদ্ধি।

‘অভয় রায়ের বাড়ী,

প্রফুল্ল বাবুর দাড়ি,

অবনী বাবুর ঘুম—

তিনে মিলে জমিদার বাড়ী।’

যদি বলি, এটি আমারই পূর্বজদের নিয়ে লেখা একটা ছড়া, আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার? তখন তা শুধু রসে-বশে গল্পের খোরাকই নয়, একপ্রকার আত্ম-পরিচয়ের স্মারকও হয়ে ওঠে নাকি? এ ছড়া তো মাত্র গত শতকের কথা। ইতিহাসের আরও গভীরে আর্যপূর্ব যুগের লোককাহিনীতে যদি নিজের পূর্বজদের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কেমন হবে? তখন কী আমাদের দু’দেশের সমবর্তী সংস্কৃতি, কল্পনা, এবং ঐতিহ্যকে আর রাজনৈতিক সীমারেখায় আটকে রাখা যাবে? কিছুদিন আগেই সমাজমাধ্যমে, ‘নতুন’ বাংলাদেশে, অর্ধদগ্ধ বুদ্ধমূর্তিকে গহন আঁধারে একা ঠায় বসে থাকতে দেখে এসবই মনে হচ্ছিল। খিলজি, এমনকি সংস্কৃত পূর্ববর্তী ‘বাংলা’ অঞ্চলের ইতিহাসে বুদ্ধধর্ম, নাথ সম্প্রদায় ইত্যাদির গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যাচ্ছিল, দৈনন্দিন পাপক্ষয় থেকে ছুটির প্রতিভাসে ঘটছিল উত্তরণ। আসুন দুটো গল্প নিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক। প্রথমটি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের শিকড় খুঁজতে গিয়ে শেষমেশ এই খেয়োখেয়ির সম্ভাব্যতায় অধরায় থমকে যাওয়ার গল্প। পরেরটা লোকসাহিত্যের। দুইয়ে মিলে এই দুর্দিনে এ-বাঙালির আত্মানুসন্ধানের সাঁকোটা কতটা দাঁড় করানো যায়, দেখা যাবে।

শিকড়ের খোঁজে

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, আমরা হলাম কুমিল্লার বিখ্যাত কাইতলা বর্ধন। আরও শুনেছি, রায় উপাধি আমাদের পাওয়া। সে নিয়ে বাড়ির লোকের, এমনকী পাড়াপড়শিরও গর্ব কম নয়। রান্নাঘরে ঠাম্মা মা-কাকিমণিদের জমিদার বাড়ির গল্প বলতো। গমগমে জমিদার বাড়ির নানান ঘর, হেঁশেল, তাঁর বড় ছেলে মানে আমার বাবার জন্মের আঁতুড়ঘর—এসব নানান গল্প মায়ের হাত ঘুরে আমার কানেও আসতো। তখন স্কুলে ছোটদের পথের পাঁচালী পড়ছি। নিজেকে অপুর মত কল্পনা করতাম, দেখতাম জমিদার বাড়ির দালানে, বাগানে, পিঠে একরাশ খেলনা তীর, আর হাতে খেলনা ধনুক নিয়ে আমি দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। একতলার বাড়ির বারান্দায় তখন রোদ পড়তো। মা ঘুমতো। আমি গরমের ছুটির দুপুরগুলোয় কালো সিমেন্টের মোজাইক-বারান্দাকে জমিদার বাড়ির দালান কল্পনা করে খেলে বেড়াতাম। প্রাক ২০০০ সালের দুপুরগুলো, বিকেলে ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার আগের ঘন্টাগুলো আমাদের অনেকেরই এমনই কাটতো। এরপর কলকাতায় শপিং মল এলো, আমি বড়ো হলাম। ছেলেবেলার অপু নিজের শিকড়কে জানার ও চেনার ব্যাকুলতা নিয়ে ঘুমিয়ে রইলো… একদিন হবে। আজ সে সময় এসেছে। আমি খোলা মনে আবার নিজেকে খুঁজতে শুরু করেছি, এবং ফলস্বরূপ ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে কাইতলা জমিদারবাড়ি ও বর্ধনকূল সম্বন্ধে মোটামুটি যা পেলাম তা এইরকম।

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষাশেষি, অর্থাৎ ১৯০৯-১৯২৩ ভারতবর্ষের অধীন বৃহওর কুমিল্লার শাসক ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বিরেন্দ্র কিশোর মানিক্য। তারই রাজত্বের অধীনে কাইতলার জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী। বস্তুত বিশ্বনাথ পশ্চিমবঙ্গের শিমগাঁওয়ের বাসিন্দা ছিলেন। রাজা তাঁকেই কেন এপার থেকে নিয়ে গিয়ে কাইতলার জমিদার করেছিলেন, সে উত্তর এখনও জানি না। যাই হোক, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ছিল তিন ছেলে। পর্যায়ক্রমে তাঁদের নাম তিলকচন্দ্র রায়চৌধুরী, অভয়চন্দ্র রায়চৌধুরী এবং ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী। বিশ্বনাথের প্রথম দুই সন্তান তিলকচন্দ্র এবং অভয়চন্দ্র উভয়ই নিঃসন্তান ছিলেন। অভয়চন্দ্রের পর ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার হন। ঈশান রায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী। বাবার মৃত্যুর পর তিনি জমিদারির দায়িত্ব পান। ঠিক এই জায়গায় কাইতলার জমিদার বাড়ির ইতিহাসে বর্ধনদের প্রবেশ ঘটে। দুর্ভাগ্যক্রমে যজ্ঞেশ্বরও নিঃসন্তান ছিলেন। কাইতলা জমিদারি-বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়ির পশ্চিম পুকুরের অপর পাড়ের স্থায়ী বর্ধন পরিবার থেকে প্রফুল্ল বর্ধনকে পোষ্যপুত্র করে সিংহাসনে বসানো হল, নামকরম হল প্রফুল্ল চন্দ্র রায়চৌধুরী। এডুকেটেড গেসকে মান্যতা দিলে এই বর্ধনরা যে জমিদার পরিবারের পূর্বপরিচিত এটুকু ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই প্রফুল্লচন্দ্রই যে বর্ধন ও জমিদারি যোগের মিসিং লিঙ্ক সে বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। কৃতজ্ঞ প্রফুল্ল পালক পিতার নামে কাইতলা গ্রামে ১৯১৮ সালে একটি স্কুল (কাইতলা যঁজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। সে স্কুলের এখন বেশ নাম। তাছাড়া গ্রামের মানুষের পানীয় জলের সুবিধার্থে মা সুখমণি রায় চৌধুরানীর স্মৃতিতে গ্রামে ‘সুখ সাগর’ দীঘি খনন করিয়েছিলেন। পাঠক, শুরুর ছড়ার প্রফুল্লচন্দ্রই যে এই প্রফুল্ল বর্ধন ওরফে প্রফুল্ল রায়চৌধুরী তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন? স্বভাবতই এহেন ঐতিহাসিক যোগস্থাপনের পর মনের আশা দ্বিগুণ হয়। আমি আরও দুই পা এগোব বলে ঠিক করি। আলাপ হয় বারাসাতের অমিতাভ দাশুগুপ্তের সঙ্গে। অমিতাভদা ফেসবুকে ‘কাইতলা বর্ধন বাড়ির দুর্গাপুজো’ নামের গ্রুপ চালান। ঢুকে তো চক্ষু চড়কগাছ। নয় নয় করে শ-খানেকের বেশি মেম্বার। তাদের কেউ থাকেন নবীনগরে, কেউ ঢাকায়, কেউ ত্রিপুরায়, কেউ বেঙ্গালুরুতে, আবার কেউ কলকাতায়। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কাইতলায় যাঁরা আছেন, তাঁরা কারা? দাদু (ভক্তিভূষণ বর্ধন রায়) তাঁর পরিবার নিয়ে যখন চলে আসেন তখন এনারা আসেননি কেন? নাড়ির টান? নিজের মাটি আঁকড়ে থাকার অঙ্গীকার? অমিতাভদার কাছ থেকে নম্বর নিয়ে একদিন সাহস করে ফোন করেই ফেললাম। ‘বিধান বর্ধন রায় বলছেন?’ উত্তর এল, ‘হ্যাঁ, আপনি কে?’ আমি দাদুর কথা, আমার নিজেকে খোঁজার কথা, হাজারো প্রশ্নের না জানা উত্তরের কথা জানাতে ওপারে গলায় চলকে উঠল বিস্ময়, আবেগ, আশকারা। কাকা সম্বোধনের সম্মতি এল। জানলাম, হ্যাঁ, ভক্তিভূষণও সেই শরিকি বাড়িতেই থাকতেন। বিস্তৃত পরিবারের অনেকের মতোই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারতে চলে আসেন। এর বেশি বিধান কাকা বলতে পারেন না। একদিন যাব; কাইতলা বর্ধন বাড়ির পুজোতে না পারলেও নিজেদের পুরনো ভিটে দেখতে যাব, কথা দিয়ে ফোন রাখি। বাবার কথা মনে হয়। যে দাদুকে কোনোদিন চোখে দেখিনি, তার কথাও।

এক লোককাহিনি ও ঐতিহ্য

যাই হোক, এইবার দ্বিতীয় কিস্তি; লোকাচারের, লোকধর্মের, লোকসংস্কৃতির পালা। প্রাচীন সমতট জনপদে মাণিকচন্দ্র নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচন্দ্রের কন্যা মহাজ্ঞানী ও সিদ্ধা ময়নামতী তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী যুবতী, তাই গৃহযুদ্ধ সামলাতে প্রাণপ্রিয়া ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে একটি বাড়ি বানিয়ে দিলেন। মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন টিকল না। নতুন দেওয়ান খাজনা বাড়িয়ে দেওয়ায় প্রজারা বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে মহাদেব অর্থাৎ শিবের কাছে দরবার করলো। ফল হল ঘোরতর। অভিশাপে রাজার আয়ু ১৮ বছর থেকে ৬ মাসে এসে ঠেকলো। ময়নামতী খবর পেলেন। স্বামীর রক্ষার্থে নিজের সিদ্ধ জ্ঞান ভাগ করে নিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু মানিকচন্দ্র অসম্মত, মেয়েমানুষের জ্ঞানে তার ভক্তি নেই। অগত্যা যমদের ছলাকলায় রাজার মৃত্যু হল। ময়নামতী গঙ্গাদেবীর কাছে খবর পেয়ে ছদ্মবেশে একেবারে যমপুরীতে হাজির হলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ময়নামতির গুরু গোরক্ষনাথ পুত্রবরের বুবস্থা করলেন। কিন্তু তার আয়ু হল ১৮ বছর। রাণী না মানায় ঠিক হল গোরক্ষর শিষ্য, হাড়িসিদ্ধার চরণ ভজনা করলে ময়নামতীর ছেলে অমর হবে। মাণিকচন্দ্রের মৃতদেহ ভস্মিভূত হওয়ার পর ময়নামতী মা হলেন, ছেলে হল, নাম দিলেন এই গোপীচাঁদ (অন্যত্র গোবিন্দচন্দ্র)। এরপর বছর ঘোরে, ১২ বছর বয়সে রাজকুমারের বিয়ের আয়োজন হল। রাজা হরিশচন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন ময়নামতী। রাজকুমার আরো খানিকটা বড়ো হলে, সিংহাসনে বসলো। ময়নামতী তাঁকে এবার হাড়ি সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণের উপদেশ দিলেন। রাজা মানলেন না। ময়নামতী সেদিনকার মত ফিরে গেলেন, কিন্তু নানান প্রচেষ্টায় শেষমেশ রাজাকে রাজি করালেন। সমস্যা অন্যত্র। অদুনা ও পদুনা গড়রাজি। এমনকি শ্বাশুড়ির কথার সত্যতা নিয়েও তাদের সংশয় রয়েছে জেনে রাজা মায়ের সিদ্ধ ক্ষমতাকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন। ময়নামতীকে ৭ দিন গরম তেলে চোবানো হল, তুলাদণ্ডে ওজন করা হল, এমনকি তুষের নৌকায় নদী অবধি পার হতে হল। সমস্ত পরীক্ষায় রাণি “উইথ ফ্লাইং কালার্স” পাশ করে গেলেন। অতএব গোপীচাঁদকে ময়নামতীযর তত্ত্বাবধানে যোগী করা হল। সাধনার শুরুর দিনগুলোয় হাড়ি রাজাকে বিস্তর কষ্ট দিলেন। নানান উৎকট কাণ্ডকারখানার পর গোঁপীকে নিয়ে হাড়িসিদ্ধা হীরা নটীর বাড়ী গেলেন এবং তার কাছে বন্ধক রেখে সাধনায় বসলেন। এদিকে হীরা রাজার প্রেমে ব্যাকুল, কিন্তু গোঁপীচাঁদ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। হীরা রেগেমেগে রাজার উপর নিদারুণ অত্যাচার শুরু করলেন; রাজা মৃতপ্রায়। অদুনা ও পদুনা রাণীর কানে খবর পৌছলো।, বাড়ির “শুক ও সারি” পাখি যুগলকে রাজার খোঁজে পাঠানো হল। অনেক খোঁজার পর শেষমেশ সারি-শুক গোপীচন্দ্রকে নদীর ঘাটে খুঁজে পেল। রাজা রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে ময়নামতীর কাছে খবর পাঠালে রাণি একটি চড়ে হাড়িসিদ্ধার তপস্যা ভঙ্গ করলে। ভীত সন্ত্রস্ত হাড়ি রাজাকে উদ্ধার করতে বাধ্য হলেন। হীরা নটীকে শাস্তি দেওয়া হল এবং সবশেষে গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন হল। “গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, হস্তী রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, ময়নার হুঙ্কারে দেবগণ পর্য্যন্ত আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। প্রজার খাজনা আবার দেড় বুড়ী হইল, তাহাদের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল।“ মোটের উপর গল্পের সরলীকৃত আখ্যান এইরকমই। অনেকেই জানেন এটি আর্যপূর্ব বাংলা নাথসাহিত্যের বিখ্যাত ময়নামতী ও গোঁপীচাঁদের গল্প। ১৮৭৩ সালে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন রংপুরের স্থানীয় গায়কদের কাছ থেকে ময়নামতি কাহিনী অবলম্বে লিখিত গান সংগ্রহ করেন। প্রথমে তা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। নামকরণ করেন ‘দি সং অব মানিকচন্দ্র’ বা মানিকচাঁদের গান। এখনও অবধি দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও শুকুর মাহমদের লিখিত এ কাহিনীর পুঁথি এ যাবত উদ্ধার হয়েছে। এখানে যে ধারাটি ব্যবহার করলাম সেটি দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূদ্রিত কথক সুকুর মাহমুদ রচিত সংস্করণ। এ গল্পের আরো অনেকগুলি (বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা) পাঠান্তর রয়েছে, তাদের ধারা মানুষের মুখে মুখেও অনেকখানি করে পালটে গেছে নানান জায়গায়। বস্তুত ২০২৪ সালে দীনেশ্চন্দ্র সেন প্রণীত মূদ্রণের ১০০ বছর অতিক্রান্ত হল। গর্বের কথা বৈকি! যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল, আমার পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এই লোককাহিনীর যোগসুত্র কী? কেনই বা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম? সে কথায় আসি।

সমতটের বর্ধন পদবী:

এক হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার

প্রাচীন সমতট জনপদ, যা বর্তমান কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, নানা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাক্ষী। এই অঞ্চলের বর্ধন পদবী সম্পর্কিত ইতিহাস খুঁজতে বসা সহজ কাজ নয়। নানান তথ্য, গপ্পো ও দিক উঠে আসে, তবে সুনির্দিষ্ট উৎস খুঁজে পাওয়া আজও কঠিন। বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্তের প্রবন্ধ ‘ভারতীয় নাম এবং তাহার সমস্যা’ থেকে জানা যায়, “ভারতীয় নামের ইতিহাসে দেখা যায় যে দুই পদবিশিষ্ট সমাননিষ্পন্ন ব্যক্তিগত নাম ক্রমশঃ সমাস হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ দুইটি আলাদা ভাবে লেখা হওয়ার দরুণ দ্বিতীয় পদটি (পদান্ত) কায়েমী বংশপদবী রূপে পরিণত হয়েছে।” এই সূত্র ধরে বলা যায়, ‘বর্ধন’ সম্ভবত প্রাচীন ব্যক্তিগত নামের পদান্ত হিসেবে উৎপন্ন হয়ে পরবর্তীতে বংশপদবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে হালেই আরেকটা গপ্পো হাতে এসেছে। কুমিল্লার ‘বর্ধন রাজার মুরা’ বা ‘ভজন মুরা’ নামে পরিচিত হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ বর্ধন নামটির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়। এই মুরাটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে সমাদৃত ছিল। কিন্তু কে এই “বর্ধন রাজা”? স্থানীয় লোকগাথা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধারণা করা হয়, এই বর্ধন রাজা আসলে রাজা ভবচন্দ্র। একটু গভীরে ঢুকলে চোখে পড়ে কামরূপের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের (গোঁপীচাঁদ) পুত্র উদয়চন্দ্রের ডাক নাম ছিল ভব; তিনি ছিলেন অচতুর; তাঁর মন্ত্রীও ছিলেন তাঁর মত সমান নির্বোধ; সেইজন্য হাবারাম অর্থে- ভব হয়েছেন হব বা হবু এবং গবারাম অর্থে- মন্ত্রী হয়েছেন গব বা গবু। হ্যা! অর্থাৎ এই সেই রাজা হবুচন্দ্র যার মন্ত্রী গবুচন্দ্র, এবং খুব সম্ভবত আমার পদবীর আর্যপূর্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। শুধু নাথ সাহিত্যেই কেনো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার ‘বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ’ প্রবন্ধে লিখছেন, কামরূপের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র উদয়চন্দ্র ভবচন্দ্র নামে পরিচিত। তিনি জনশ্রুতিতে “হবচন্দ্র” নামেও খ্যাত ছিলেন। “গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, ঢিপ্লে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন”—এই ধরনের গল্প এটাই ইঙ্গিত করে যে ভবচন্দ্র একটি বিশেষ বংশের প্রতিনিধি, যাঁর শাসন সমতট অঞ্চলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আগে যে গল্পের উল্লেখ করেছি, সেই মীনাবতী (আয়নামতি/ময়নামতি) ও গোপীচন্দ্রের কাহিনি সমতট জনপদের শাসন ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। “মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, ‘আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?’ ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজামাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না।” এই গল্প ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণে সমতটের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকে তুলে ধরে। অর্থাৎ, খুব ভুল না হলে, বাংলা সাহি৫য়ের রাজা হবুচন্দ্র, নাথ সাহিত্যের গোঁপীচাদের পুত্র উদয়চন্দ্র বা বর্ধন রাজা প্রাচীন সমতটের “বর্ধন” পদবীর উৎস হলেও হয়ে থাকতে পারেন। ভাবতে শিহরণ জাগে বৈকি। কাজেই সেই মুরাটিকে খুঁজে পেলেও বুঝি নিজেকে অনেকটা পাওয়া হত, কিন্তু, রাস্তা চওড়া করার নামে কয়েক বছর আগে তাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ধ্বংস শুধুমাত্র একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হারানোর বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকেই চিরতরে মুছে দেওয়ার শামিল। এই ট্রযারংডিশান দুই দেশেই সমানে চলেছে, তার কোথাও কোনো বিরাম ঘটেনি। এবং হালে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় মেরুকরণ, “পতাকা-বাজি”, তো সোনায় সোহাগা! বর্ধন পদবীর প্রকৃত উৎস এবং বর্ধন রাজার শাসনের ইতিহাস হারিয়ে গেলে একা এই নিমিত্তের ক্ষতি ঠিকই, তবে এমনতর আরো হাজারো “হারিয়ে যাওয়া”গুলোকে একত্রে করলে হাতে কেবলই পড়ে থাকে ক্রমেই শিকরহীন ও ইতিহাসহীন হয়ে চলা একটা জাতির দমবন্ধ করা বর্তমানের সর্বস্ব ওকটা গুমঘর।

এক অসম যুদ্ধ:

প্রশ্নগুলো জড়ো হচ্ছে…

কাজেই প্রশ্ন গুলো জড়ো হচ্ছে। এক একটা সকাল এমন হয়। সারা রাতই প্রায় ঘুমহীন। কয়েকটা প্রশ্ন গলায় জমে থাকে। নিজেকে খুঁজতে গিয়ে বার বার শূন্যে ফিরে আ্সি। হাতড়ে মরি ইহকাল, সমকাল, সমতট,... অতীত থেকে ভবিষ্যতে যাওয়ার যে সাঁকো, তার দু’-একটা খুঁটি যেন কে সরিয়ে নিয়েছে, ইচ্ছেবশতঃ। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, ভাবছে, উঠেই দ্যাখ না, তোকে সমেত সব কেমন কালগ্রাসে ভাসে। থাকবি পড়ে ছিন্নমূল, কেবলই বর্তমানে! বর্তমান,কেবলই বর্তমান... একটা টর্চার চেম্বার। একটা সাময়িক সরলরেখার কোনো অনির্দিষ্ট বিন্দুতে বসে ধূমপান করার মত ব্যাপার। ছাইটুকু ছাড়া আর কিছুই ঠাওর হয় না। সমস্তটাই পুড়তে থাকে, নাড়িতে টান পড়ে, সে টানের যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হলেও কোথায় যে তার মূল, কোন অমোঘ ক্ষণে রয়েছে সে উতস-বিন্দু তা বোঝা দায়। তাই বর্তমানের কক্ষে আজন্ম অত্যাচারিত আমরা কালের কালশিটে বয়ে বেড়াই, সারা শরীরে, মনে। সে কষ্ট মূলত সয়ে যায়, সকলে চুপ করে থাকে। বহুক্ষণ একটা মশা কামড়ে ধরে থাকলে যেমন বোধশক্তি লোপ পায়, তেমন। কিন্তু, কখনও, কারো, কোনো অমোঘ কারণে মনে হয়: নাহ! হয় ইতিহাসের অভ্যন্তর হাতরে এ নাড়ির সুত্র বের হবে। নয় আমি হব সম্পূর্ণ ছিন্নমূল; উৎপাটিত খড়কুটো। এক্কেবারে হালকা, কেবলই আকাশ। সেখানে বিভাস আছে, ভবিষ্যতের উন্মুক্ততা আছে কিন্তু অতীতের প্রশান্তি নেই। কিন্তু এ জীবনে যদি প্রশান্তির খোঁজে আরেকটু যন্ত্রণা পোহানো যায়, অতীতের গহবরে ঢুকে খুঁজে নিতে পারা যায় শিকড়গড়া অমূল্য এপিটাফ, তবে সব শেষে এ মাটি থেকে আকাশ, কালচক্রের শুরু থেকে শেষ, অতীত থেকে ভবিষ্যতে পৌছনোর যে সাকো তার প্রত্যকটি পাদানিকে পোক্ত করে একটা সামগ্রিক যাপন তৈরি করা যাবে। আমার উত্তরাধিকার সম্পৃক্ত হবে উত্তর প্রজন্মের সঙ্গে। এই বুঝি আত্মানং বিদ্ধি।

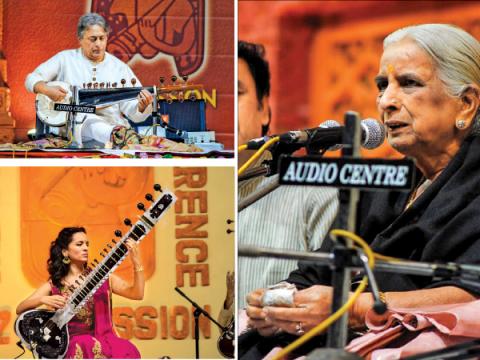

ছবি : লেখকের সৌজন্যে

গ্রাফিক্স : সোমনাথ পাল

সহযোগিতায় : সত্যেন্দ্র পাত্র

গ্রাফিক্স : সোমনাথ পাল

সহযোগিতায় : সত্যেন্দ্র পাত্র

এখনকার দর

| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |

|---|---|---|

| ডলার | ৮৫.৯৩ টাকা | ৮৭.৬৭ টাকা |

| পাউন্ড | ১০৫.৪১ টাকা | ১০৯.১৩ টাকা |

| ইউরো | ৮৭.৭৪ টাকা | ৯১.১২ টাকা |

*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে