কলকাতা, রবিবার ৩০ জুন ২০২৪, ১৫ আষাঢ় ১৪৩১

চারুলতার অন্দরমহল

পরিচয় পাত্র: ‘আশ্বিনের ‘পরিচয়’ খুলে দেখলুম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন।... রুদ্রমশাই সাহিত্য বোঝেন কিনা জানি না; সিনেমা তিনি একেবারেই বোঝেন না। শুধু বোঝেন না নয়; বোঝালেও বোঝেন না।’ পরিচয় পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়-অশোক রুদ্রের এই চাপানউতোরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ‘চারুলতা’। কিছুটা দুর্ভাগ্যজনকভাবেই। আজ ছবিটির ৬০ বছর পূর্তির সময়ে অবশ্য মনে হয় এই বিতর্কের, সত্যজিতের উত্তরের, সত্যিই প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য থেকে সিনেমা মানেই যে অন্ধ অনুসরণ নয়, এটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তবে নিজের ছবি নিয়ে এত দীর্ঘ লেখা আর কখনও লেখেননি।

সত্যজিতের সাহিত্য-আশ্রয়ী ফিল্মগুলি সম্পর্কে বারবারই অকারণ সমালোচনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে। প্রমথনাথ বিশী থেকে হুমায়ুন আজাদ কেউই এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। আসলে সিনেমার স্বতন্ত্র ভাষার ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু ‘চারুলতা’র ক্ষেত্রে এই বিতর্ক তুঙ্গে পৌঁছনোর কারণও ছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ ঠিক কোন শ্রেণির রচনা, ছোটগল্প না উপন্যাস—তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি অনেকেই। রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিত গবেষক তপোব্রত ঘোষ অবশ্য ‘রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ’ বইতে ‘নষ্টনীড়’কে উপন্যাস হিসেবেই সাব্যস্ত করেছেন। তার সপক্ষে পেশ করেছেন ঐতিহাসিক আর নন্দনতাত্ত্বিক প্রমাণও। উপন্যাস আর সিনেমা নামক মাধ্যমের সঙ্গে আধুনিকতার সংযোগ বরাবরই নিবিড়। ‘চারুলতা’ সেই সংযোগের নানা অলিগলি, নানা রাস্তাকে বহু দূর প্রসারিত করেছে। সত্যজিতের প্রথম জীবনের একঝাঁক ক্লাসিক ছবির তালিকাতেও সে অবিস্মরণীয়। আজও ফিরে দেখলে তাকে অনন্ত সম্ভাবনার ছবি বলে মনে হয়।

এই ছবি নিয়ে অফুরান কথা বরাবর হয়েই এসেছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের অন্দর আর বাহিরের ভেদাভেদ নিয়ে। বাইরে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ও ভিতরে প্রাচীন ধ্যানধারণার সংরক্ষণের আশ্চর্য দ্বৈতজীবনই সেই সময়কার উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা সেকথা চিহ্নিত করার বেশ কয়েক দশক আগেই ‘চারুলতা’য় তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের নিপুণ অনুবাদ নয় এই সিনেমা। সেটাই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন অশোক রুদ্র সহ অনেকে। তাঁরা আন্দাজ করতে পারেনি যে, এই ছবি আসলে সাহিত্যের এক অপার দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেই রেখেছে। যেমন মৈনাক বিশ্বাস দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রাচীনা ও নবীনা’র জটিল, বহুস্তরীয় উল্লেখ থেকে শুরু করে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, শেক্সপিয়র, বায়রন, অ্যাডিসন, ষ্টীল, এমার্সন—সকলের সঙ্গেই সংলাপে জড়ায় চারুলতা। আদতে এক বিরাট সাহিত্য-প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে এই ছবির লিখনধর্ম। চারু, অমলদের নানা ধাঁচের লেখা, নানা রকম হরফ, ভূপতির ছাপা অক্ষর আর সম্পাদনা নিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি, এমনকী শেষদৃশ্যের ক্যালিগ্রাফি।

অন্দরমহল আর বাহিরমহলের পরিসর, আর দুই মহলের মাঝের সেই বাগান থেকে সত্যজিৎ মূল কাহিনির কল্পনার উচ্ছ্বাস অনেকটাই বাদ দিয়েছেন। আর সেটাই ছবির সঙ্গে জুড়ে তাকে এক আশ্চর্য গভীরতা দিয়েছে। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক রবি বাসুদেবন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ‘চারুলতা’য় সত্যজিতের ক্যামেরার চলন, নিজস্বতার দিকে। দীর্ঘ ট্র্যাভেলিং শটগুলি, জুমের ব্যবহার, ফ্রেমিংয়ের সিম্বলিক দিক, এমনকী দোতলার বারান্দায় ক্যামেরার ক্রমাগত পায়চারিও নানা চরিত্রের আন্তঃসম্পর্কগুলি উন্মোচিত করে।

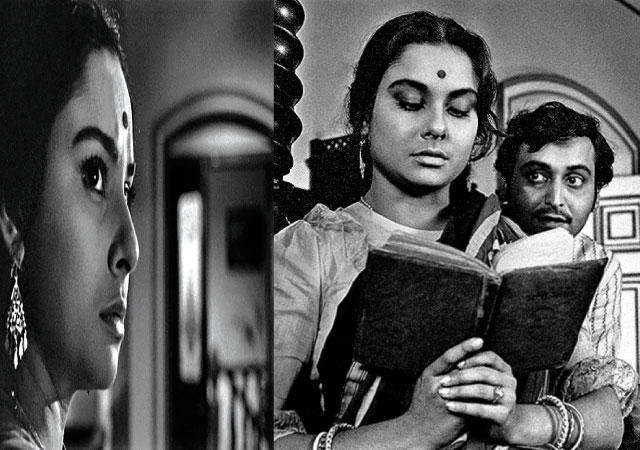

চারুলতা যেন স্মৃতিতে থেকে যাওয়া অনিঃশেষ ইমেজের সারি। কয়েকটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। একটি সেই বিখ্যাত দোলনার দৃশ্য। সেখানে উল্লম্ব আর অনুভূমিক—দু’ভাবেই সত্যজিতের ক্যামেরা চলমান। আর একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়ার প্রক্রিয়া এতটাই আকস্মিক যে, তা দর্শককে প্রস্তুত হওয়ার কোনও সময় দেয় না। ক্যামেরার চলন কখনও দোলনায় চারুর থেকে আলাদা করা যায় না। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মুখের ক্লোজ-আপের উপরে সেখানে পাতার ফাঁকের আলো-ছায়ার খেলা। আবার পরক্ষণেই চারুর আর ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ একাকার। সে তাকিয়ে রয়েছে বাগানের মাটিতে শুয়ে থাকা ভাবুক অমলের দিকে। দৃষ্টিপাতের এসব চকিত পরিবর্তন সত্যজিতের দর্শককে একইসঙ্গে মুগ্ধ আর বেসামাল করে দেয়। এর একটু পরেই দোলনা স্থির হয়ে আসবে। চারুর হাতে উঠে আসবে অপেরা গ্লাস। আর তার মধ্যে দিয়ে সে দেখবে এই বেখেয়ালি বাগান, জানালায় শিশু কোলে মা। স্থির মুখে বসে থাকবে সে। তারপর আবার অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে তাকাবে লেখায় মগ্ন অমলের দিকে।

এই আইকনিক অপেরা গ্লাসের বিখ্যাত ব্যবহার রয়েছে ছবির প্রথমাংশে। যেখানে চারু এ জানলা থেকে ও জানলায় ফাঁক খুঁজে রাস্তার জীবনের দিকে তাকায়। সে জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগই নেই। তারপর অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকে ভূপতির অপস্রিয়মাণ শরীরের দিকে। চারুর এই দৃষ্টিপাতের দূরত্ব নির্মাণ, দর্শকের সেই দূরত্বের সঙ্গে সংযোগ, এসব নিয়েও বহু কথা হয়, হয়েছে। কিন্তু আমাকে আদতে আকর্ষণ করেছে চারুর অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিচালনার বিষয়-আশয়। বিশেষ করে যখন ছবির দু’জায়গায় তা তার জীবনের দুই পুরুষের দিকে তাকানো। দু’জনেই অপ্রাপণীয় পুরুষ। দু’জনেই কলোনিয়াল কলকাতার বহির্মুখী পুরুষের জগতের প্রতিনিধি। সেখানে চারুর প্রবেশাধিকার নেই। একজন যদিও বা অন্দর আর বাহিরের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রচনা করেছিল, সেও চারুর ব্যক্তিগত স্পেসের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবে একদিন। এম্পায়ারের প্রধান শহরের অমোঘ আকর্ষণে। কিন্তু চারু কী দেখে অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে? কেনই বা দেখে?

তপোব্রত ঘোষ ‘নষ্টনীড়’-এর উপন্যাসধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এই কাহিনিতে ছোটগল্পের মতো ‘একৈকমুখী অখণ্ডতা’ নেই। বরং ট্র্যাজেডি এখানে চারু আর ভূপতির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। অন্যদিকে, আমার বিবেচনায়, সত্যজিতের ছবিতে চারুর দৃষ্টিকোণ এই দ্বিধাবিভক্তিকেই বাধা দেয়। দুই পুরুষ সেখানে মূলত তার দৃষ্টিপাতের বিষয় মাত্র। তারা চারুলতার নিজস্ব পৃথিবীর সীমান্ত টপকে মাঝে মাঝে আসে, আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়। খুব বেশি প্রবেশাধিকার দু’জনে পায় কোথায়? চারুলতার মুখ্যচরিত্র হয়ে ওঠা, তার ক্ষমতা অনেকটাই এসেছে তার দৃষ্টিপাত ও দৃষ্টিকোণ—এ ছবির পরিসর অনেকখানি জুড়ে থাকায়। এই অন্দরমহলে চারুলতা একক, স্বয়ম্ভর।

এবারে অপেরা গ্লাসের কথায় ফিরে আসি। অপেরা গ্লাস ক্যামেরার প্রতিনিধিত্ব করে স্বাভাবিকভাবেই। আর তা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় আর এক ক্লাসিক ফরাসি ছবির কথা। পরিচালক জঁ রেনোয়ার ১৯৩৯ সালের ‘দ্য রুলস অব দ্য গেম’। সেখানে বিচিত্র সম্পর্কের খেলায় নায়িকা ক্রিস্তিন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে স্বামী আর স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকাকে দেখে। তা থেকে সে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, এবং ধীরে ধীরে তা ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় সবাইকে। এই অংশটির উল্লেখ করে রেনোয়ার একটি মত অহরহ স্মরণ করেন সিনেমা গবেষকেরা— ক্যামেরা বা যন্ত্র যা দেখে, যা দেখায়, তা আদতে বাস্তব নাও হতে পারে। যে ইমেজ সে দেখায় তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অতি মারাত্মক। সত্যজিৎ রায় রেনোয়ার সহকারী ছিলেন ‘দ্য রিভার’ (১৯৫১) ছবিতে। তাঁদের নানা আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে একটি জনপ্রিয় পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় ‘চলচ্চিত্রের ভাষা: সেকাল ও একাল’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি ‘দ্য রুলস অব দ্য গেম’ নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

এসবের মধ্যে সিনেমার দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিহিত। ক্যামেরার বেশিরভাগ প্রযুক্তি, চলন, স্ক্রিনের মধ্যে পুরুষ চরিত্রের একচেটিয়া দৃষ্টিপাত, কর্তৃত্ব, কাজকর্মে তার ভূমিকা নারীকে ঠেলে দেয় এক বাধ্য ও বশংবদ অবস্থার দিকে। সিনেমার তত্ত্বের জগত সেই কথাই বলে। চারুলতার ক্রমাগত পাল্টা দৃষ্টিচালনা, অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে পুরুষকে নিজের দৃষ্টির বিষয় করে তোলা তাই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে অপেরা গ্লাসে যা দেখে, তা রেনোয়ার ক্রিস্তিনের মতো বাস্তবের কোনও ‘বেচাল’ পাঠ নয় মোটেই। নিতান্তই সাধারণ সব দৃশ্য। সে দেখে তার জীবনের দুই পুরুষের সাধারণ অবয়ব, তার মধ্যে কোনও সম্পর্কের জটিল কাহিনি নেই। কোনও ষড়যন্ত্রের আভাসটুকু নেই। জল্পনার কোনও স্থান পর্যন্ত নেই। আর সেইখানেই চারুলতার বিশেষত্ব। কেননা সে তার কাহিনিতে নিজের প্রাধান্য, অধিকার সুনিশ্চিত করে এই তাকানোর মধ্যে দিয়ে। অপেরা গ্লাস কেবল ক্যামেরার রূপক হয়ে থেকে যায় না, সে চারুলতার প্রধান অস্ত্রও বটে। আর তাই ৬০ বছর পেরিয়েও অক্ষুণ্ণ থেকে যায় চারুলতার দৃষ্টি!

লেখক আইআইটি যোধপুরের সহকারী অধ্যাপক

সত্যজিতের সাহিত্য-আশ্রয়ী ফিল্মগুলি সম্পর্কে বারবারই অকারণ সমালোচনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে। প্রমথনাথ বিশী থেকে হুমায়ুন আজাদ কেউই এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। আসলে সিনেমার স্বতন্ত্র ভাষার ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু ‘চারুলতা’র ক্ষেত্রে এই বিতর্ক তুঙ্গে পৌঁছনোর কারণও ছিল। রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ ঠিক কোন শ্রেণির রচনা, ছোটগল্প না উপন্যাস—তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি অনেকেই। রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিত গবেষক তপোব্রত ঘোষ অবশ্য ‘রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ’ বইতে ‘নষ্টনীড়’কে উপন্যাস হিসেবেই সাব্যস্ত করেছেন। তার সপক্ষে পেশ করেছেন ঐতিহাসিক আর নন্দনতাত্ত্বিক প্রমাণও। উপন্যাস আর সিনেমা নামক মাধ্যমের সঙ্গে আধুনিকতার সংযোগ বরাবরই নিবিড়। ‘চারুলতা’ সেই সংযোগের নানা অলিগলি, নানা রাস্তাকে বহু দূর প্রসারিত করেছে। সত্যজিতের প্রথম জীবনের একঝাঁক ক্লাসিক ছবির তালিকাতেও সে অবিস্মরণীয়। আজও ফিরে দেখলে তাকে অনন্ত সম্ভাবনার ছবি বলে মনে হয়।

এই ছবি নিয়ে অফুরান কথা বরাবর হয়েই এসেছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের অন্দর আর বাহিরের ভেদাভেদ নিয়ে। বাইরে পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ও ভিতরে প্রাচীন ধ্যানধারণার সংরক্ষণের আশ্চর্য দ্বৈতজীবনই সেই সময়কার উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা সেকথা চিহ্নিত করার বেশ কয়েক দশক আগেই ‘চারুলতা’য় তা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের নিপুণ অনুবাদ নয় এই সিনেমা। সেটাই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন অশোক রুদ্র সহ অনেকে। তাঁরা আন্দাজ করতে পারেনি যে, এই ছবি আসলে সাহিত্যের এক অপার দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেই রেখেছে। যেমন মৈনাক বিশ্বাস দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্রাচীনা ও নবীনা’র জটিল, বহুস্তরীয় উল্লেখ থেকে শুরু করে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, শেক্সপিয়র, বায়রন, অ্যাডিসন, ষ্টীল, এমার্সন—সকলের সঙ্গেই সংলাপে জড়ায় চারুলতা। আদতে এক বিরাট সাহিত্য-প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে। তার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে এই ছবির লিখনধর্ম। চারু, অমলদের নানা ধাঁচের লেখা, নানা রকম হরফ, ভূপতির ছাপা অক্ষর আর সম্পাদনা নিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি, এমনকী শেষদৃশ্যের ক্যালিগ্রাফি।

অন্দরমহল আর বাহিরমহলের পরিসর, আর দুই মহলের মাঝের সেই বাগান থেকে সত্যজিৎ মূল কাহিনির কল্পনার উচ্ছ্বাস অনেকটাই বাদ দিয়েছেন। আর সেটাই ছবির সঙ্গে জুড়ে তাকে এক আশ্চর্য গভীরতা দিয়েছে। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক রবি বাসুদেবন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ‘চারুলতা’য় সত্যজিতের ক্যামেরার চলন, নিজস্বতার দিকে। দীর্ঘ ট্র্যাভেলিং শটগুলি, জুমের ব্যবহার, ফ্রেমিংয়ের সিম্বলিক দিক, এমনকী দোতলার বারান্দায় ক্যামেরার ক্রমাগত পায়চারিও নানা চরিত্রের আন্তঃসম্পর্কগুলি উন্মোচিত করে।

চারুলতা যেন স্মৃতিতে থেকে যাওয়া অনিঃশেষ ইমেজের সারি। কয়েকটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। একটি সেই বিখ্যাত দোলনার দৃশ্য। সেখানে উল্লম্ব আর অনুভূমিক—দু’ভাবেই সত্যজিতের ক্যামেরা চলমান। আর একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়ার প্রক্রিয়া এতটাই আকস্মিক যে, তা দর্শককে প্রস্তুত হওয়ার কোনও সময় দেয় না। ক্যামেরার চলন কখনও দোলনায় চারুর থেকে আলাদা করা যায় না। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মুখের ক্লোজ-আপের উপরে সেখানে পাতার ফাঁকের আলো-ছায়ার খেলা। আবার পরক্ষণেই চারুর আর ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ একাকার। সে তাকিয়ে রয়েছে বাগানের মাটিতে শুয়ে থাকা ভাবুক অমলের দিকে। দৃষ্টিপাতের এসব চকিত পরিবর্তন সত্যজিতের দর্শককে একইসঙ্গে মুগ্ধ আর বেসামাল করে দেয়। এর একটু পরেই দোলনা স্থির হয়ে আসবে। চারুর হাতে উঠে আসবে অপেরা গ্লাস। আর তার মধ্যে দিয়ে সে দেখবে এই বেখেয়ালি বাগান, জানালায় শিশু কোলে মা। স্থির মুখে বসে থাকবে সে। তারপর আবার অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে তাকাবে লেখায় মগ্ন অমলের দিকে।

এই আইকনিক অপেরা গ্লাসের বিখ্যাত ব্যবহার রয়েছে ছবির প্রথমাংশে। যেখানে চারু এ জানলা থেকে ও জানলায় ফাঁক খুঁজে রাস্তার জীবনের দিকে তাকায়। সে জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগই নেই। তারপর অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকে ভূপতির অপস্রিয়মাণ শরীরের দিকে। চারুর এই দৃষ্টিপাতের দূরত্ব নির্মাণ, দর্শকের সেই দূরত্বের সঙ্গে সংযোগ, এসব নিয়েও বহু কথা হয়, হয়েছে। কিন্তু আমাকে আদতে আকর্ষণ করেছে চারুর অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিচালনার বিষয়-আশয়। বিশেষ করে যখন ছবির দু’জায়গায় তা তার জীবনের দুই পুরুষের দিকে তাকানো। দু’জনেই অপ্রাপণীয় পুরুষ। দু’জনেই কলোনিয়াল কলকাতার বহির্মুখী পুরুষের জগতের প্রতিনিধি। সেখানে চারুর প্রবেশাধিকার নেই। একজন যদিও বা অন্দর আর বাহিরের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রচনা করেছিল, সেও চারুর ব্যক্তিগত স্পেসের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবে একদিন। এম্পায়ারের প্রধান শহরের অমোঘ আকর্ষণে। কিন্তু চারু কী দেখে অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে? কেনই বা দেখে?

তপোব্রত ঘোষ ‘নষ্টনীড়’-এর উপন্যাসধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, এই কাহিনিতে ছোটগল্পের মতো ‘একৈকমুখী অখণ্ডতা’ নেই। বরং ট্র্যাজেডি এখানে চারু আর ভূপতির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। অন্যদিকে, আমার বিবেচনায়, সত্যজিতের ছবিতে চারুর দৃষ্টিকোণ এই দ্বিধাবিভক্তিকেই বাধা দেয়। দুই পুরুষ সেখানে মূলত তার দৃষ্টিপাতের বিষয় মাত্র। তারা চারুলতার নিজস্ব পৃথিবীর সীমান্ত টপকে মাঝে মাঝে আসে, আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়। খুব বেশি প্রবেশাধিকার দু’জনে পায় কোথায়? চারুলতার মুখ্যচরিত্র হয়ে ওঠা, তার ক্ষমতা অনেকটাই এসেছে তার দৃষ্টিপাত ও দৃষ্টিকোণ—এ ছবির পরিসর অনেকখানি জুড়ে থাকায়। এই অন্দরমহলে চারুলতা একক, স্বয়ম্ভর।

এবারে অপেরা গ্লাসের কথায় ফিরে আসি। অপেরা গ্লাস ক্যামেরার প্রতিনিধিত্ব করে স্বাভাবিকভাবেই। আর তা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় আর এক ক্লাসিক ফরাসি ছবির কথা। পরিচালক জঁ রেনোয়ার ১৯৩৯ সালের ‘দ্য রুলস অব দ্য গেম’। সেখানে বিচিত্র সম্পর্কের খেলায় নায়িকা ক্রিস্তিন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে স্বামী আর স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকাকে দেখে। তা থেকে সে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, এবং ধীরে ধীরে তা ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় সবাইকে। এই অংশটির উল্লেখ করে রেনোয়ার একটি মত অহরহ স্মরণ করেন সিনেমা গবেষকেরা— ক্যামেরা বা যন্ত্র যা দেখে, যা দেখায়, তা আদতে বাস্তব নাও হতে পারে। যে ইমেজ সে দেখায় তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অতি মারাত্মক। সত্যজিৎ রায় রেনোয়ার সহকারী ছিলেন ‘দ্য রিভার’ (১৯৫১) ছবিতে। তাঁদের নানা আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে একটি জনপ্রিয় পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় ‘চলচ্চিত্রের ভাষা: সেকাল ও একাল’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি ‘দ্য রুলস অব দ্য গেম’ নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

এসবের মধ্যে সিনেমার দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিহিত। ক্যামেরার বেশিরভাগ প্রযুক্তি, চলন, স্ক্রিনের মধ্যে পুরুষ চরিত্রের একচেটিয়া দৃষ্টিপাত, কর্তৃত্ব, কাজকর্মে তার ভূমিকা নারীকে ঠেলে দেয় এক বাধ্য ও বশংবদ অবস্থার দিকে। সিনেমার তত্ত্বের জগত সেই কথাই বলে। চারুলতার ক্রমাগত পাল্টা দৃষ্টিচালনা, অপেরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে পুরুষকে নিজের দৃষ্টির বিষয় করে তোলা তাই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে অপেরা গ্লাসে যা দেখে, তা রেনোয়ার ক্রিস্তিনের মতো বাস্তবের কোনও ‘বেচাল’ পাঠ নয় মোটেই। নিতান্তই সাধারণ সব দৃশ্য। সে দেখে তার জীবনের দুই পুরুষের সাধারণ অবয়ব, তার মধ্যে কোনও সম্পর্কের জটিল কাহিনি নেই। কোনও ষড়যন্ত্রের আভাসটুকু নেই। জল্পনার কোনও স্থান পর্যন্ত নেই। আর সেইখানেই চারুলতার বিশেষত্ব। কেননা সে তার কাহিনিতে নিজের প্রাধান্য, অধিকার সুনিশ্চিত করে এই তাকানোর মধ্যে দিয়ে। অপেরা গ্লাস কেবল ক্যামেরার রূপক হয়ে থেকে যায় না, সে চারুলতার প্রধান অস্ত্রও বটে। আর তাই ৬০ বছর পেরিয়েও অক্ষুণ্ণ থেকে যায় চারুলতার দৃষ্টি!

লেখক আইআইটি যোধপুরের সহকারী অধ্যাপক

এখনকার দর

| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য | |

|---|---|---|

| ডলার | ৮২.৫৮ টাকা | ৮৪.৩২ টাকা |

| পাউন্ড | ১০৩.৮৩ টাকা | ১০৭.৩০ টাকা |

| ইউরো | ৮৭.৯০ টাকা | ৯১.০৪ টাকা |

*১০ লক্ষ টাকা কম লেনদেনের ক্ষেত্রে