পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগিতে লাভবান হবেন । ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি কম বেশি চলবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে দিনটি শুভ। ... বিশদ

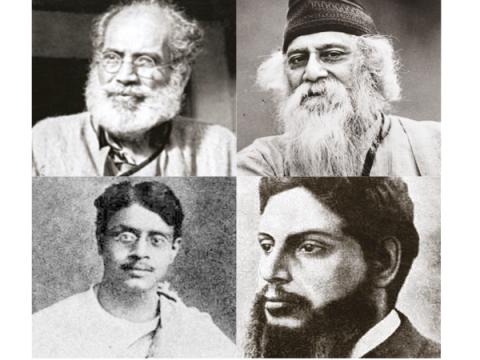

দেশকে ভালোবাসতে, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতে ঠাকুরবাড়ি যেমন শিখিয়েছিল, তেমনই শিখিয়েছিল ময়মনসিংহের রায়চৌধুরী পরিবার। আমাদের সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এই দুই পরিবারের মানুষজন পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁরাই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জাগিয়েছিলেন। রাঙিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথের সাহেবি-ভাষা শিখতে গিয়ে নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এমনই বীভৎস অভিজ্ঞতা যে, ‘ঢের হয়েছে, আর স্কুলে নয়,’ বলেছিলেন তাঁর পিতৃদেব। গুণেন্দ্রনাথ সত্যিই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থা হয়েছিল বাড়িতেই পড়াশোনার। ক্লাসে ‘পুডিং’-এর উচ্চারণ কায়দা করে সাহেব-মাস্টারমশায় বলেছিলেন ‘পাডিং’। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের চেনা শব্দ। তিনি ‘পুডিং’ বলতে, খেতে অভ্যস্ত। তাই সাহেবের সুরে ‘পাডিং’ বলতে চাননি। সাহেব-মাস্টারমশায় তাই রেগে খাপ্পা হয়ে যান। বেদম প্রহার। বেতের ঘায়ে পিঠে লাল দাগ হয়ে যায়, তবু ছোট্ট অবনীন্দ্রনাথ সাহেবসুলভ উচ্চারণ করেননি। সব জানার পর গুণেন্দ্রনাথ ছেলের নাম কাটিয়েছিলেন স্কুল থেকে।

আমাদের বাংলা ভাষা কি তেমন দরিদ্র? ঐতিহ্যও কি কম? কেন যে আমরা নিজের ভাষাকে ভালো না বেসে অন্যের ভাষাকে আঁকড়ে ধরি, সত্যিই তার কোনও কারণ নেই। এখন চারদিকে সাহেব-মেম সাজার বৃথা চেষ্টা। বড় মানুষরা দেশকে ভালোবেসে, নিজের ভাষাকে ভালোবেসে বড় হয়েছিলেন, আকাশ ছুঁয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথকে কখনও সাহেবিয়ানা স্পর্শ করেনি। বরং ঠাকুরবাড়িতে সাহেবসুবোরা অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের কাছে এলে প্রায়ই ‘বাঙালি’ হয়ে যেতেন। চিঁড়েভাজার সঙ্গে খেতেন কড়াইশুঁটি। গল্প নয় সত্যি, একবার এক সাহেব ঠাকুরবাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে চিঁড়েভাজা টিনের কৌটো ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন বিলেতে। সেই সাহেবের নাম কারমাইকেল। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর খুবই যাতায়াত ছিল। পদস্থ মানুষ, অথচ গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশতেন বন্ধুর মতো।

সাহেবসুবোরা তখন ক্ষমতার অধীশ্বর। তাঁদের নিয়ে, তাঁদের ভাষা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে কখনও আদিখ্যেতা করা হয়নি। সাহেবি-পোশাকে নয়, চিরচেনা জোব্বা-পোশাকেই তাঁরা কেউ কেউ বেশি স্বস্তিবোধ করতেন। জোব্বা-পোশাক তৈরির কৃতিত্ব আর কারও নয়, গগনেন্দ্রনাথের। ঠাকুরবাড়িতে সাহেবি-পোশাক পরে বড়দের কাছে বকাঝকাও খেতে হয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। সৌম্যেন্দ্রনাথকে তাঁর কাকা সাহেব-দোকানে নিয়ে গিয়ে সাহেব-পোশাক কিনে দিয়েছিলেন। কোট-প্যান্ট পরে বালক সৌম্যেন্দ্রনাথের আনন্দ হয়েছিল ঠিকই, সে আনন্দ স্থায়ী হয়নি। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই দিতে হয়েছে খেসারত। কপালে জুটেছে বেজায় রকমের বকাঝকা। আর কখনও এমন পোশাক পরবেন না, কথাও দিতে হয়েছিল তাঁকে।

সাহেবের ভাষা বর্জনীয়, সাহেবের পোশাক-আশাক, বিলেতে তৈরি জিনিসপত্র সবই ছিল ঠাকুরবাড়িতে বর্জনীয়। যেমন কথা, তেমন কাজ। নুন থেকে কাপড়চোপড় — দেশি জিনিসই ব্যবহার করা হতো। স্বদেশি জিনিসের ব্যবহার, ‘স্বদেশি ভাণ্ডার’-এর প্রতিষ্ঠা – ঠাকুরবাড়িতে তখন নানা আয়োজন, কত পরিকল্পনা। সেই আয়োজনে, সেই পরিকল্পনায় অনেকেই শামিল হয়েছিলেন। ছিলেন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর ভূমিকা কোনও অংশে কম ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ‘আমাদের দলের পান্ডা ছিলেন রবিকাকা।’

অবনীন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলাকে কতখানি ভালোবাসতেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নানা ঘটনায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক গম্ভীর মুখের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। তাঁকে বলা হতো, ‘বাংলার বাঘ’। ইংরেজরাও তাঁকে সমীহ করত, খাতির করত। আবার আস্থাও পোষণ করত। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বন্ধু অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে লেকচার দিতে অনুরোধ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া সব বক্তৃতা একত্রিত করে পরে বই হয়েছিল, ‘বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী’।

গম্ভীর বিষয়ে বলতে হবে, অনেক পড়াশোনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বাংলা বই, ইংরেজি বই। তিনি নিজেই পরে বলেছেন, ‘কত বই, কত শাস্ত্র পড়তে হয়েছে, স্টাডি করতে হয়েছে। ওই লেকচারগুলি তৈরি করা কি মুখের কথা ছিল?’

অবনীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। শিল্প-সংক্রান্ত বক্তৃতা। ফলে সাহেবসুবোদের কৌতূহলও কম নয়। তারাও কেউ কেউ আসতে চাইলেন। আমন্ত্রণও জানানো হল। তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বন্ধু অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন, ‘তোমাকে ইংরেজিতে বলতে হবে।’ সে অনুরোধ অবনীন্দ্রনাথ রাখেননি। তখনই নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘ইংরেজিতে আমি লেকচার দিতে পারব না।’ শেষে কী আর করা, সাহেবসুবোদের আসতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন স্বয়ং উপাচার্য। বাংলায় বলার সিদ্ধান্তে অবিচল অবনীন্দ্রনাথ বাংলাতেই বলেছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতা, অবনীন্দ্রনাথ বলবেন, সেই আকর্ষণে কিছু শিক্ষিত মানুষ, ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়েছিল। ছিলেন স্বয়ং উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও। অবনীন্দ্রনাথ আগাগোড়া বাংলায় বলে যাওয়ার পর একসময় বক্তৃতা শেষ হল, থামলেন। তখন চেয়ারের হাতল চাপড়ে আশুতোষ বলে উঠেছিলেন, ‘আমি এই-ই চাই। তুমি বাংলাতেই বলবে। ঠিক হচ্ছে, এমনটিই চেয়েছি।’

বাংলা ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তর উৎসারিত ভালোবাসার কথা আমাদের অজানা নয়। তাঁর পাশে ছিলেন বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। লীলা মজুমদার যে বইটি লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে, সে বইতে আছে, ‘তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলাভাষার দৈন্য ঘুচোতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, নাটোরে জাতীয় অধিবেশনে কাকেও ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে না, এই নিয়ে মহা আন্দোলন করেছিলেন। বাঙ্গালী পোশাক, বাঙ্গলা কথা, বাঙ্গলা সংস্কৃতি এ সব জিনিসের আদর করতে সারা দেশটাকে শেখাতে লাগলেন। এ সমস্ত বিষয়েই যে উপেন্দ্রকিশোরেরও সাগ্রহ সমর্থন থাকবে, সে আর আশ্চর্য কি?’

হ্যাঁ, সমর্থন তো ছিলই। উপেন্দ্রকিশোরের দৈনন্দিন জীবনে সেই সমর্থন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোঝা গিয়েছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা কত গভীর। রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছিলেন, ‘বাঙালির পণ বাঙালির আশা / বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা...।’ এ গান গাইতে গাইতে রবীন্দ্রনাথ মিছিল করে যাচ্ছিলেন সুকিয়া স্ট্রিট দিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর দোতলার বারান্দা থেকে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে এভাবে যেতে দেখে তখনই বেহালা বাজাতে বাজাতে নেমে এসেছিলেন। কবি গান গাইছেন, উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাচ্ছেন, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিল মিছিল।

এ তো একটি দিনের ছবি। মিছিলে শুধু নয় টাউন হলের অনুষ্ঠানে, জনসভায় এই গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আর উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজিয়েছেন। বাংলার প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়েছে এ মন থেকে সে মনে। উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে ছিটেফোঁটাও সাহেবিয়ানা ছিল না । পোশাকপরিচ্ছদে তিনি ছিলেন একেবারে বাঙালি। ঢোলা হাতের লং ক্লথের পাঞ্জাবি, সঙ্গে সাদা পাড়ের সাধারণ ধুতি। পায়ে সস্তাদরের মামুলি মোজার সঙ্গে জুতো। সুকুমার রায় পড়াশোনার প্রয়োজনে বিদেশে গিয়েছেন। সাহেবসুবোদের সঙ্গে মিশেছেন, কখনও তাঁদের অনুকরণ করেননি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলা মজুমদারের লেখায় আছে, ‘দু’বছর বিলেতে কাটিয়েও সুকুমার এতটুকু সাহেবিয়ানা করতেন না। তাঁর সামনে ছিল, নিজের বাপের স্বদেশ প্রেমের বলিষ্ঠ আদর্শ...।’ সুকুমার রায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে গল্পে আছে মেকি সাহেবিয়ানার কতখানি বিরোধী ছিলেন তিনি। পাগলা দাশুকে আমরা কে না চিনি! বেশ ভালো মানুষ গোছের। অত্যন্ত সাদাসিধে, সারল্যে ভরপুর। তার মধ্যে অনেক রকমের ‘খ্যাপামি’ ছিল। এসব সে সচেতনভাবেই করত। তার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে পরিচয়ও আমরা বারবার পেয়েছি। ‘ঢলেঢলে পায়জামার মতো পেন্টিলুন’ পরে সে একদিন উপস্থিত হয়েছিল স্কুলে। সবাই জিজ্ঞাসা করে, ‘পেন্টিলুন পরেছিস কেন?’ দাশু একগাল হেসে বলেছিল, ‘ভালো করে ইংরেজি শিখব বলে।’ যতই সহজ গলায় একথা ভোলেভালা সেজে থাকা দাশু বলুক না কেন, আসলে মেকি সাহেবিয়ানা নিয়েই বিদ্রূপ করেছে সে। সুকুমার যেমন ভাবতেন, সেই ভাবনাই ধরা পড়েছে গল্পে।

বাংলা ভাষাকে ভালোবাসব, দেশি জিনিস ব্যবহার করব — এমন ভাবনা ঠাকুরবাড়িতে যেমন ছিল, তেমনই ছিল রায়চৌধুরী পরিবারে। এই দুই পরিবারই তো পথ দেখাত, ফলে তা সমাজে সবার মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ত। প্রথম দিকে চিনেমাটির বাসন, মিহি কাপড় সবই আসত বিলেত থেকে। পরে মানুষ বুঝেছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। শুরু হয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরির কাজ। এ দেশে তৈরি কাপড় বেশ মোটা, কাচের বাসনও তেমন সুন্দর নয়, তেড়াবাঁকা। সে সবই খুঁজে খুঁজে কিনে নিয়ে আসতেন উপেন্দ্রকিশোরের সন্তান সুবিনয়। বিলিতি জিনিস নয়, দেশি জিনিসই রায়চৌধুরী পরিবারে ব্যবহার করা হতো। সুকুমার রায়ের পরের ভাই তিনি। ছোটভাইকে নিয়ে, দেশি জিনিসপত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য নিয়ে সুকুমার মজা করে গান বেঁধেছিলেন, হইহই করে সবাই গাইতেন সে গান, ‘আমরা দেশি পাগলের দল/ দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল!/ দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি!/ তা হোক না, তাতে দেশেরই মঙ্গল!’

মজা করে গান বাঁধলেও বাড়ির সবার মতো সুকুমারও দেশি জিনিস ব্যবহার করে আনন্দ পেতেন, দেশি জিনিসই ব্যবহার করতেন। দেশি জিনিস ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসাই ফুটে ওঠে। দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাই বা জন্মাবে কী করে! ইংরেজিতে দুটো কথা অকারণে রাস্তাঘাটে বলে অনেকে এখনও ধন্য হয়। ছোটরা বুদ্ধিমান। অনেক সময় বড়রা ভুল করলে তারা ধরিয়ে দেয়। সরাসরি ভুল ধরাতে বসলে বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই ভুল ধরাতে কখনও কৌশলও অবলম্বন করে। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী ‘ছেলেবেলার দিনগুলি’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। সে বইতে আছে অকারণে ইংরেজিতে ফটরফটর না করে কী কৌশল নিয়েছিল রায়চৌধুরী পরিবারের ছোটরা, তা জেনে আমরা সত্যি বিস্মিত হই। পুণ্যলতাদের দাদামশায় নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হঠাৎ এক ইচ্ছে হল। ইচ্ছের কথা নাতি-নাতনিদের বলেও দিলেন। না, তাঁদের পছন্দ হয়নি। নবদ্বীপচন্দ্র ছিলেন মা বিধুমুখীর ‘মামাবাবু’। গায়ের রং ময়লা, গোলগাল চেহারা, কাঁচাপাকা চুল। একটাও দাঁত নেই। ফোকলা মুখে হাসলে চমৎকার দেখাত তাঁকে। বাড়ির ছোটরা পছন্দ করত, আবার তাঁর সঙ্গে রকমারি দুষ্টুমিও করত। দাদামশায়ের ইচ্ছে হল নাতি- নাতনিরা ইংরেজিতে কথা বলুক। একদিন সে কথা বলেই শুধু থামলেন না, অন্যের সঙ্গে তুলনাও করে বসলেন। বললেন, ‘হ্যাঁ রে অমুক বাড়ির ছেলেরা কেমন গড়গড় করে ইংরেজি বলে, তোরা তো অমন পারিস না?’ বাড়ির ছেলেমেয়েরা দাদামশায়কে বোঝায়, ওরা সারাক্ষণ বাড়িতে ইংরেজি বলার চেষ্টা করে, তেমন ভালো যে ইংরেজি জানে, তা নয়! বলাটা প্র্যাকটিস করে। সে কথা জানার পর দাদামশায় ভারিক্কি গলায় নির্দেশ দেন যে, পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতে। ইংরেজিতে কথা বলা অভ্যেস করতে।

ইংরেজির প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের ভালোবাসা বোধহয় ছোটদেরও সহ্য হয়নি। তাদের মাথায় বুদ্ধি গিজগিজ করে। তখনই দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায়। দাদামশায় একফোঁটাও ইংরেজি জানতেন না। তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করে দিল ছোটরা। তিনি বাংলায় কিছু বলতে গেলেই ইশারায় বলে দেয়, কিছুই বুঝছে না। বাংলা তারা বোঝে না, একথা বলে তারা হা করে রইল।

দাদামশায়ের তো ঘোরতর বিপত্তি, বেচারা ইংরেজি জানতেন না। সে মুহূর্তে নিশ্চয়ই তাঁর মনে হয়েছিল, কেন যে নাতি-নাতনিদের অকারণে ইংরেজি বলতে বলেছেন। হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

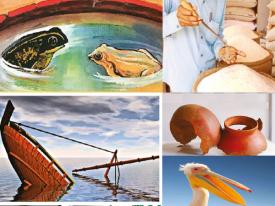

ছোট্ট বন্ধুরা, ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তোমাদের হাতের কাজ করা শেখাচ্ছেন ডিজাইনার বিদিশা বসু। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন কমলিনী চক্রবর্তী।

ছোট্ট বন্ধুরা, ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তোমাদের হাতের কাজ করা শেখাচ্ছেন ডিজাইনার বিদিশা বসু। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন কমলিনী চক্রবর্তী।

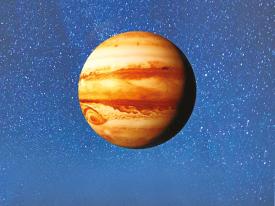

আমাদের মহাবিশ্বে নানা ধরনের পদার্থ রয়েছে। এর বাইরেও এমন কিছু রয়েছে, যা চোখে দেখা যায় না। অথচ তার শক্তি এতটাই বেশি যে, সবকিছু পাল্টে দিতে পারে। ছোট্ট বন্ধুরা, ওই প্রবল শক্তি হল অ্যান্টি ম্যাটার বা প্রতি পদার্থ। একে প্রতি কণাও বলা যেতে পারে।

আমাদের মহাবিশ্বে নানা ধরনের পদার্থ রয়েছে। এর বাইরেও এমন কিছু রয়েছে, যা চোখে দেখা যায় না। অথচ তার শক্তি এতটাই বেশি যে, সবকিছু পাল্টে দিতে পারে। ছোট্ট বন্ধুরা, ওই প্রবল শক্তি হল অ্যান্টি ম্যাটার বা প্রতি পদার্থ। একে প্রতি কণাও বলা যেতে পারে।

ভারত স্বাধীন হতে তখনও কয়েক বছর বাকি। দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ প্রিন্সলি স্টেট কোচবিহার। জ্ঞানচর্চা, খেলাধুলোয় তখন কোচবিহারের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই রকম একটা সময়ে ১৯৪১ সালে গুঞ্জবাড়িতে স্থাপিত হয় কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল।

ভারত স্বাধীন হতে তখনও কয়েক বছর বাকি। দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ প্রিন্সলি স্টেট কোচবিহার। জ্ঞানচর্চা, খেলাধুলোয় তখন কোচবিহারের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই রকম একটা সময়ে ১৯৪১ সালে গুঞ্জবাড়িতে স্থাপিত হয় কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল।