পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগিতে লাভবান হবেন । ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি কম বেশি চলবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে দিনটি শুভ। ... বিশদ

বছরে পাঁচ-ছ’বার আড্ডার আসর বসে মলয়, হেমন্ত, উৎপল আর কমল— এই চার বন্ধুর। ওরা কেউই স্কুল, কলেজ বা পাড়ার বন্ধু নয়। প্রত্যেকেই অফিস কলিগ। একই কোম্পানিতে দীর্ঘদিন একসঙ্গে চাকরির সুবাদে কবে যেন পরস্পরের বন্ধু হয়ে গিয়েছে। চাকরি থেকে অবসরের পরও রয়ে গিয়েছে অটুট বন্ধুত্ব। ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে তেমন গপ্পোগাথা না হলেও এই মুখোমুখি আড্ডাটির জন্য মুখিয়ে থাকে ওরা। প্রত্যেকেই যথেষ্ট উচ্চপদে থাকা অবস্থায় রিটায়ার করেছে। লাইফের সেকেন্ড ইনিংস ওরা দিলখোলাভাবে উপভোগ করতে চায়। খানাপিনাতে প্রত্যেকেই দিলদরিয়া।

তেমনই এক আড্ডার আসর বসেছিল গতকাল হেমন্তর বাড়িতে। সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে জুরিখ এয়ারপোর্টের ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে একটি নামী ব্র্যান্ডের হুইস্কি নিয়ে ফিরেছে হেমন্ত। গতকাল সেটারই উদ্বোধন হয়েছে। সঙ্গে ছিল আনুষঙ্গিক খাবারদাবার। মলয়রা খাবারদাবারের দাম হেমন্তকে দিতে দেয়নি। ওরা বাকি তিন বন্ধু মিলে সেটা শেয়ার করেছে। গতকাল এই বাবদ হাজার তিনেক টাকা লেগেছিল। টাকাটা খামে মুড়ে হেমন্তর হাতে দিয়েছিল উৎপল। আবছাভাবে মনে পড়ছে সামনের সেন্টার টেবিলে খামটা রেখেছিল হেমন্ত। কিন্তু ওরা চলে আসার পর সেই টাকার খাম নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এইমাত্র ফোনে সেটা জানাল হেমন্ত। বিরাট অঙ্কের টাকা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অঙ্কটা বড় কথা নয়। টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই অস্বস্তির কারণ। অস্বস্তি কিছুতেই কমতে চাইছে না মলয়ের। হেমন্ত কি ওকে সন্দেহ করছে? নইলে সাতসকালে ফোন করল কেন? ধাঁধায় পড়ে যায় মলয়।

সুধা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। হাতে জলখাবারের প্লেট। সুধা মলয়ের স্ত্রী। প্রতি রবিবার জলখাবারে লুচি বানায় সে। মলয়ের লুচিপ্রীতি মারাত্মক। পারলে প্রতিদিন খায়। কিন্তু একজন সুগার পেশেন্টকে প্রতিদিন লুচি খাওয়ানোর কথা ভাবতেই পারে না সুধা। তবে রবিবারটা লুচি বানাতে ভুল হয় না। সুধার হাত থেকে জলখাবারের প্লেটটা নেয় মলয়। একটু অবাক হয় সুধা। লুচির প্লেট হাতে পেয়ে প্রথমেই গোটা একটা লুচি মুখে পোরা স্বভাব মলয়ের। আজ সেরকম কিছুই করল না। প্লেটটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। শরীর খারাপ হল নাকি? চিন্তার ভাঁজ সুধার কপালে।

—কী গো, শরীর ঠিক আছে তো?

—কেন শরীরের কী হবে?

—লুচি না খেয়ে প্লেট রেখে দিলে যে?

সুধার কথার কোনও জবাব না দিয়ে মোবাইলটা হাতে তুলে নেয় মলয়।

—তুই কি এখন বাড়ির বাইরে?

উৎপল ফোন ধরতেই জানতে চায় মলয়।

—হ্যাঁ বাজার থেকে ফিরছি। আমাদের লেক মার্কেট বাজার আজ পদ্মার ইলিশে ছেয়ে গেছে। খবরটা পেয়েই চলে এসেছি। নিয়ে নিলাম একটা দেড় কেজির।

ইলিশ কিনে উৎফুল্ল উৎপল।

—ঠিক আছে তুই বাড়ি ফের। আমি পরে ফোন করছি। বাইরের হট্টগোলে তোর কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না।

—কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে নাকি? কাল বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হয়নি তো?

—না, না সেসব কিছু না। আমি একটু পরে তোকে আবার ফোন করছি।

—ওক্কে ওক্কে। এই আমি পৌঁছেও গেছি প্রায়। তোকে ফোন করতে হবে না। পৌঁছে আমি কল ব্যাক করছি।

....

গতকাল ফুল্লরা বাড়ি ছিল না। মাসির বাড়ি গিয়েছে। আজ সকালে ফিরবে। ইলিশ দেখে খুশি হবে। দুটো কারণে ফুল্লরা ইলিশ ভালোবাসে। প্রথম কারণ অবশ্যই ইলিশের স্বাদ। দ্বিতীয় হল ইলিশ রাঁধতে কোনও ঝামেলা নেই। যেভাবেই রাঁধ সে তোমার মন ভালো করবেই। রান্না করতে ইচ্ছে না হলে স্রেফ ভেজে নিলেই কেল্লাফতে। মাছভাজাকে ফুল্লরা রান্না বলতে নারাজ। আজকাল অবশ্য ফুল্লরা রান্নাঘরে ঢোকে কম। রিটায়ারমেন্টের পর রান্নার দায়িত্ব মোটামুটি উৎপল নিয়ে নিয়েছে। উৎপলদের পরিবারের সব ছেলেরাই রান্নাবান্নায় ওস্তাদ। পৌষপার্বণে বড়জেঠু যেমন পাটিসাপটা বানাত তেমনটি আর কেউ পারত না। প্রতিটা পাটিসাপটা হতো সমান মাপের। ভেতরে গুড় দিয়ে পাক দেওয়া নারকেল পুরের সেই পাটিসাপটার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

আজ দই ইলিশ বানাবে ঠিক করল উৎপল। ফুল্লরা আসার আগেই রান্নাটা সেরে ফেলবে। দই ইলিশে আজ একটা নতুন টাচ দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে বউকে। নামাবার আগে পেঁয়াজের বেরেস্তা দেবে। ইলিশে পেঁয়াজ শুনে নির্ঘাত নাক সিঁটকোবে তার ঘটি বউ। কিন্তু খাওয়ার পর যে হাত চাটবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত আদ্যন্ত বাঙালবাড়ির ছেলে উৎপল। রান্নার আগে মলয়কে ফোন করতে হবে। ওকে ওরিড মনে হল। মোবাইলে মলয়কে কলব্যাক করল উৎপল।

কলিংবেল বাজছে। ফুল্লরা ফিরেছে। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর ছুঁয়েছে। এখনও ইলিশ রান্নায় হাত দেয়নি উৎপল। মলয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর থেকে রীতিমতো কনফিউজড ও। এটা কী করে সম্ভব! কাল হেমন্তর বাড়ি যাওয়ার সময় রাসবিহারীর মোড় থেকে কমলকে গাড়িতে তুলেছিল উৎপল। আনুষঙ্গিক খাবারদাবার ফুড ডেলিভারি অ্যাপে হেমন্তই অর্ডার করেছিল। মোট তিন হাজার টাকা বিল হয়েছে। হেমন্তর কাছ থেকে আগেই সেটা জেনে নিয়েছিল উৎপল। গাড়িতে উঠে কমল ওকে হাজার টাকা দেয়। মলয়ের টাকাটা মলয় হেমন্তর বাড়িতে দিয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে উৎপলের ছ’টা পাঁচশো টাকার নোট খামে মুড়ে হেমন্তর হাতে দেওয়ার পর খামটা হেমন্ত সাইড টেবিলে রাখল। কিন্তু মলয়কে নাকি বলেছে টাকাটা সেন্টার টেবিলে রেখেছিল। মলয়ও তেমনই বলছে। উঁহু, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। টাকাটা হেমন্ত সেন্টার টেবিলে রাখেনি। ফোন করে একবার হেমন্তকে সেটা বলা দরকার। ও কি সাইড টেবিলটা দেখেছে? মোবাইল হাতে নিল উৎপল। কনট্যাক্টে হেমন্তর নাম। কিন্তু ক্লিক করতে গিয়ে থমকে গেল। একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে। হেমন্ত সকালে মলয়কে ফোন করেছে। ওকে করেনি। তার মানে হেমন্ত কি ওকে সন্দেহ করছে? টাকাটা উৎপল নিয়েছে এরকম কি ভাবছে? বুকের মধ্যে লাবডুব লাবডুব আওয়াজ শুনতে পেল সে।

....

নিউজ চ্যানেল খুললে শুধু চুরির খবর। বিরক্ত লাগে কমলের। আরও বিরক্ত লাগে যখন দেখে একটা চুরিকে জাস্টিফাই করতে আর একটা চুরির উদাহরণ সামনে আনা হয়। কী অবলীলায় নিজের চুরিকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচায় সব। বিপত্নীক কমলের সন্ধেগুলো কাটে নিউজ চ্যানেল সার্ফিং করে। কমলদের পরিবারে স্বাধীনতা সংগ্রামীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। অবিবাহিত হওয়ার সুবাদে ছোড়দাদুর মেয়ে মায়াপিসি আজও তো ছোড়দাদুর স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশনের অংশ উত্তরাধিকারী হিসেবে পায়। ছোট থেকেই বাড়ির পরিবেশে দেশ, সমাজ, রাজনীতি এসবের আলোচনা শুনে বড় হয়েছে কমল। ঠিক-বেঠিকের কিছু মূল্যবোধ অজান্তেই নিজের ভেতরে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখনকার রাজনীতিকে সেসব মূল্যবোধ দিয়ে বুঝতে পারে না কমল। খেই হারিয়ে ফেলে। তবুও নিয়ম করে নিউজপেপার না পড়লে বা নিউজ চ্যানেল না খুললে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আসলে সবটাই পুরনো অভ্যেস।

আজও নিউজ চ্যানেল দেখছিল। একটা চুরির দিনভর খবর দেখাচ্ছে। বিরক্ত লাগলেও কমল দেখে যাচ্ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে কতখানি অধঃপতনের দিকে চলেছি আমরা। মোবাইল বাজছে। উৎপলের ফোন। টিভির ভলিউম কমিয়ে ফোনটা ধরে কমল।

—হেমন্তর ব্যাপারটা শুনেছিস?

ওপারে উৎপলের জিজ্ঞাসা।

—কোন ব্যাপার?

—তোকে ফোন করেনি ও?

—না তো। কেন কী হয়েছে?

যাক তার মানে ওকে একা নয়, কমলকেও ফোন করেনি হেমন্ত। কিছুটা স্বস্তি লাগে উৎপলের।

—গতকাল আমরা খাবারের দামবাবদ যে টাকাটা ওকে দিয়েছিলাম সেটা নাকি আমরা চলে আসার পর ও আর পাচ্ছে না!

—মানে? টাকার খামটা তো ও সেন্টার টেবিলে রেখেছিল।

—সেন্টার টেবিলে? নাকি সাইড টেবিলে রেখেছিল?

জানতে চায় উৎপল।

এক মুহূর্ত থমকায় কমল। মনে করার চেষ্টা করে টাকার খামটা ঠিক কোন জায়গায় রেখেছিল হেমন্ত। যতদূর মনে পড়ছে সেন্টার টেবিলেই রেখেছিল। একবার ওয়াশরুমে গিয়েছিল কমল। ফিরে এসে কি খামটা সেখানে দেখেছি? মনে পড়ছে না। তাহলে কি পরে সাইড টেবিলে রেখেছিল হেমন্ত? সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে কমলের।

—সে যেখানেই রাখুক, টাকাটা তো ওর বাড়িতেই থাকবে। বাড়িতে তো ও আর ওর বউ ছাড়া কেউ থাকে না।

—আমিও তো সেটাই ভাবছি। তাহলে টাকাটা যাবে কোথায়?

—এ ব্যাপারে হেমন্তর বক্তব্য কী?

—আরে ও তো আমায় ফোন করেনি। মলয়কে করেছে। মলয় আমায় জানাল ব্যাপারটা।

—আচ্ছা তুই ফোন রাখ। আমি দেখছি ওকে ফোন করে।

একটা দমবন্ধ অবস্থায় কমলকে ফেলে দিল উৎপলের ফোন। মনে হল টাকাটা খুঁজে না পেলে সবাই কি ওকে সন্দেহ করবে? ও যে একবার ওয়াশরুমে গিয়েছিল সেটা কি হেমন্ত বা অন্যদের ওর প্রতি সন্দেহ বাড়াবে?

....

মন ভালো নেই হেমন্তর। সেদিনের পর থেকে কেটে গিয়েছে চারমাস। এই চারমাসে ওদের বন্ধুদের আড্ডা আর বসেনি। সেজন্য এখন নিজের উপরই রাগ হয় হেমন্তর। কী দরকার ছিল টাকাটা যে পাচ্ছে না, সেটা সাত তাড়াতাড়ি মলয়কে ফোন করে জানানোর? ইতিমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে দু-একবার ফোনে টুকটাক কথা হয়েছে। আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই কারও গলায়। অবশ্য, টাকা না পাওয়ার প্রসঙ্গ কেউ তোলেনি। আবার আড্ডায় বসার কথাও কেউ বলেনি। আড্ডা এবং বন্ধুদের খুব মিস করছে হেমন্ত। কর্মক্ষেত্রের মাঝামাঝি এসে পাওয়া এই ক’জন বন্ধু অজান্তেই বড় কাছের হয়ে গিয়েছিল। কার্শিয়াংয়ের বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা হেমন্তর। ছোট থেকে বোর্ডিংয়ে থাকার কারণে পাড়ায় কোনও বন্ধু নেই। মেয়ের বিয়ের পর থেকে বালিগঞ্জের এই বাড়িতে এখন কেবল ও আর মানসী থাকে। স্ত্রী মানসীও ওরই মতো। নিকট কিছু আত্মীয়স্বজন ছাড়া তেমন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নিজের মনেই থাকতে পছন্দ করে মানসী।

ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে এক সপ্তাহ হল মানসী দাদার বাড়ি লেকটাউনে রয়েছে। হেমন্ত যাতায়াতের মধ্যে আছে। পরশু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এসেছে। বউভাত উপলক্ষে আজ আবার যাবে। মানসী বলেছে সকাল সকাল চলে যেতে।

স্নান সেরে বেরতেই মানসীর ফোন। নির্ঘাত হেমন্তকে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ফোন করেছে।

—আরে তাড়া দিতে হবে না। স্নান হয়ে গেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

—আমি মোটেও তাড়া দিতে ফোন করিনি।

—ওহ্, তাহলে ঝটপট বলে ফেল কী কারণে ফোন।

—শোনো না আমার ওয়ারড্রোব খুলে দেখ সামনেই একটা শাড়ির প্যাকেট আছে। শাড়িটা বউদির জন্য কিনেছিলাম। আনতে ভুলে গেছি। তুমি আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

—ওকে, কিন্তু ওয়ারড্রোবের চাবি কোথায়?

—বেড সাইড টেবলের ড্রয়ারে।

—ঠিক আছে।

ফোন রেখে দেয় হেমন্ত।

মানসীর ওয়ারড্রোব খুলতেই একগাদা শাড়ি, ব্যাগ, ব্লাউজ হুড়মুড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। মানসী চিরকালই অগোছালো। কিন্তু তাই বলে নিজের ওয়ারড্রোবে এভাবে সবকিছু গুঁজে গুঁজে রাখবে? বিরক্ত হয় হেমন্ত। বউদির জন্য কেনা শাড়ির প্যাকেটটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেটা তুলে খাটের উপর রাখে। এরপর মেঝের শাড়ি, ব্যাগ, ব্লাউজগুলো ওয়ারড্রোবে তুলে রাখার জন্য নিচু হতেই হতবাক! উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মুখখোলা বড় কালোব্যাগটার পাশে পড়ে আছে সেই টাকার খামটা। এটা এখানে এল কী করে! হতভম্ব হেমন্ত। তবে কি মানসী.....? কিন্তু মানসীর কীসের অভাব! ইচ্ছেমতো টাকাপয়সা খরচ করায় ওর তো কোনও বাধা নেই। হেমন্ত সেসব দিকে ফিরেও তাকায় না। চোখ যায় মেঝেতে পড়ে থাকা কালোব্যাগের চারপাশে। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাপড় শুকোবার ক্লিপ, একগোছা প্লাস্টিকের দড়ি, একটা পুরনো পেপারওয়েট, পেতলের ফুলদানি, একপাটি নতুন চটি, স্টিলের চা-ছাঁকনি, একটা কাঠের স্প্যাচুলা, শীর্ষেন্দুর ‘ভুল করার পর’ বইটা, এক প্যাকেট তেজপাতা। হতবাক হেমন্ত বুঝতে পারে না এই জিনিসগুলো ওয়ারড্রোবে রেখেছে কেন মানসী! বুক কাঁপছে হেমন্তর। ঘামছে হাতের দুই পাতা। কোনওমতে নিজেকে সামলে খাটে বসে পড়ে সে।

কার্শিয়াং বোর্ডিং স্কুলের রুমমেট রাকেশ মাহেশ্বরীর কথা মনে পড়ছে। হেমন্তর হারিয়ে যাওয়া ছোট-বড় অনেক জিনিস পাওয়া যেত রাকেশের সুটকেসে। অথচ রাকেশের কোনওকিছুর অভাব ছিল না। ওর বাবা ছিলেন দেশের একজন প্রতিথযশা কার্ডিয়াক সার্জন। তখনই শুনেছিল শব্দটা। এই মুহূর্তে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সেই শব্দ— ক্লেপটোম্যানিয়া!

সাবধানে পা ফেলতে হবে। দেখে তো মনে হচ্ছে মাটি। ঘাস। পাথর। অনায়াসে পা রেখে রেখে এগিয়ে চলা যায়। একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্য একটি ধ্বংস চিহ্নে যাওয়ার জন্য যে ব্যাসল্ট পাথরের অমসৃণ টুকরোয় সতর্কভাবে পা রাখতে হয়, সে সতর্কতা নিছক পিছলে পড়ে যাওয়ার জন্য?

সাবধানে পা ফেলতে হবে। দেখে তো মনে হচ্ছে মাটি। ঘাস। পাথর। অনায়াসে পা রেখে রেখে এগিয়ে চলা যায়। একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্য একটি ধ্বংস চিহ্নে যাওয়ার জন্য যে ব্যাসল্ট পাথরের অমসৃণ টুকরোয় সতর্কভাবে পা রাখতে হয়, সে সতর্কতা নিছক পিছলে পড়ে যাওয়ার জন্য?

সল্টলেকে ঝাঁ-চকচকে চেম্বার, একতলা একটা ফ্ল্যাটের পুরোটা নিয়ে। সাদা পাথরের তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে কাঠের জাঁকালো সদর দরজা। সেই দরজা পেরিয়ে ভেতরের হলঘরে সোফার মধ্যে শরীর ছেড়ে দেওয়ার পর মিসেস দত্তের মনে ডাক্তারবাবুর প্রতি বেশ সমীহ জন্মাল।

সল্টলেকে ঝাঁ-চকচকে চেম্বার, একতলা একটা ফ্ল্যাটের পুরোটা নিয়ে। সাদা পাথরের তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে কাঠের জাঁকালো সদর দরজা। সেই দরজা পেরিয়ে ভেতরের হলঘরে সোফার মধ্যে শরীর ছেড়ে দেওয়ার পর মিসেস দত্তের মনে ডাক্তারবাবুর প্রতি বেশ সমীহ জন্মাল।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা নদীর জলে গলে গলে যাচ্ছে। বসন্ত বাতাসে চরাচর জুড়ে গোধূলির অদ্ভুত বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতি যেন মায়াময়। চিত্রপটে স্যিলুট হয়ে বসে আছে দু’টি নরনারী। জীবনের প্রান্তদেশে পৌঁছে দু’টি মন পরস্পর খুঁজে পেয়েছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অদ্ভুত মিল।

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা নদীর জলে গলে গলে যাচ্ছে। বসন্ত বাতাসে চরাচর জুড়ে গোধূলির অদ্ভুত বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতি যেন মায়াময়। চিত্রপটে স্যিলুট হয়ে বসে আছে দু’টি নরনারী। জীবনের প্রান্তদেশে পৌঁছে দু’টি মন পরস্পর খুঁজে পেয়েছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অদ্ভুত মিল।

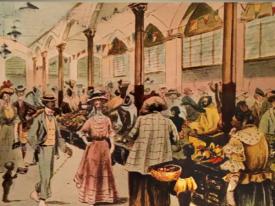

কাজকর্ম শিকেয় তুলে পাঁচ দিন ধরে বাঙালির দুর্গোৎসব পালন যাঁরা বাঁকা চোখে দেখেন, তাঁদের আঠারো শতকের কলকাতা থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারলে বেশ হতো। সে সময় শহরের সাহেব-মেমদের বড়দিন উপলক্ষ্যে খানা-পিনা-নাচ-গান ও কেনাকাটার হুল্লোড়ের মরশুম চলত দিন দশেক।

কাজকর্ম শিকেয় তুলে পাঁচ দিন ধরে বাঙালির দুর্গোৎসব পালন যাঁরা বাঁকা চোখে দেখেন, তাঁদের আঠারো শতকের কলকাতা থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারলে বেশ হতো। সে সময় শহরের সাহেব-মেমদের বড়দিন উপলক্ষ্যে খানা-পিনা-নাচ-গান ও কেনাকাটার হুল্লোড়ের মরশুম চলত দিন দশেক।

গরিব ও মধ্যবিত্তদের কাছে সেই আর্থিক শক্তি কোথায়! রবিবার অথবা ছুটির দিন কিংবা ন্যাশনাল হলিডে হলেই কোনও বৃহৎ শপিং মল অথবা মাল্টিপ্লেক্সে যাবে! অনেকক্ষণ মেনুকার্ড দেখার পর শেষ পর্যন্ত বরাবরের মতোই ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন অর্ডার করার বিলাসিতাও যাদের থাকে না, তারা যাবে কোথায়?

গরিব ও মধ্যবিত্তদের কাছে সেই আর্থিক শক্তি কোথায়! রবিবার অথবা ছুটির দিন কিংবা ন্যাশনাল হলিডে হলেই কোনও বৃহৎ শপিং মল অথবা মাল্টিপ্লেক্সে যাবে! অনেকক্ষণ মেনুকার্ড দেখার পর শেষ পর্যন্ত বরাবরের মতোই ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন অর্ডার করার বিলাসিতাও যাদের থাকে না, তারা যাবে কোথায়?

নিরাপদর নিরাপদে থাকার সুখ উবে গেল। গ্রামের নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার একটা আলাদা সুখ আছে। সেই সুখের মুখে আজ ঝামা ঘষে দিল একটা জানোয়ার। সবাই সাপের ভয় দেখিয়েছে।

নিরাপদর নিরাপদে থাকার সুখ উবে গেল। গ্রামের নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকার একটা আলাদা সুখ আছে। সেই সুখের মুখে আজ ঝামা ঘষে দিল একটা জানোয়ার। সবাই সাপের ভয় দেখিয়েছে।