দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় থেকে অর্থাগম বাড়বে। অফিস কর্মীদের পক্ষে দিনটি শুভ । শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও খ্যাতি ... বিশদ

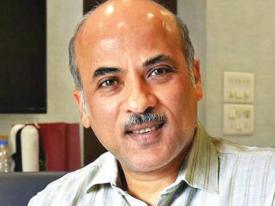

অর্থমন্ত্রী হিসেব করে দেখেছেন তাঁর কাছে আছে—অথবা তাঁকে খুঁজে বের করতে বলা হয়েছিল—বিতরণের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি ভাণ্ডার। তিনি টাকা ‘খুঁজে’ পেলেন, এবং তার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ওই টাকার পুরোটাই তিনি উপহার দেবেন দেশের ১৪৩ কোটি জনসংখ্যার ভিতরে মাত্র ৩ কোটি ২০ লক্ষ আয়করদাতাকে। এটা খুবই সামান্য বিষয় যে, ৩ কোটি ২০ লক্ষ আয়করদাতার মধ্যে আছেন মধ্যবিত্ত, ধনী, অতি ধনী এবং ‘সুপার’ ধনী ব্যক্তিরাও। তামিল প্রবাদের অন্তর্গত দশটি গুণাবলির পাশাপাশি—সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার মতো আধুনিক শাসনব্যবস্থার মূল্যবোধগুলিও জলাঞ্জলি গিয়েছে।

রাজনৈতিক মদতে বাজেট

রাজস্ব কমে যাচ্ছিল, এজন্য বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতেই অর্থমন্ত্রী চাপের মধ্যে ছিলেন। অর্থমন্ত্রক অনুমান করেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয় ২০২৪-২৫ সালের বাজেট এস্টিমেটের চেয়ে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা কম হবে। তাছাড়া, অর্থমন্ত্রী যদি ২০২৪-২৫ সালের রাজকোষ ঘাটতির (ফিসকাল ডেফিসিট) ‘উন্নতি’ ঘটাতে চান, তবে তাঁকে কমপক্ষে ৪৩ হাজার কোটি টাকা খুঁজে বের করতে হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল। দিল্লির নির্বাচন তখন একেবারে ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলেছে এবং ভোটের ‘উপহার’ দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে হলে ২০২৫-২৬ সালে অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন পড়বে।

খুব সম্ভবত, আয়কর হ্রাসের ‘উপহার’ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। করদাতাদের কোন অংশ এই সুবিধাটি পাবে?

হায় (যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন), প্রত্যেক আয়করদাতাকে সেটা পেতে তো দিন! অতএব, করযোগ্য আয়ের সীমা ৭ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এর জন্য সরকারকে যে দায় বহন করতে হবে তার মূল্য ১ লক্ষ কোটি টাকা!

বাজেটে হাত দিন

এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণের পর, সরকারের সামনে দুটি ভিন্ন অন্যকোনও বিকল্প ছিল না: (এক) ২০২৪-২৫ সালের ব্যয় কমানো এবং (দুই) ২০২৫-২৬ সালে নাগরিকদের অন্যান্য অংশকে যেকোনও ধরনের সুরাহা থেকে বঞ্চিত করা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে উপেক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মনরেগা শ্রমিক (দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম), দিনমজুর, আয়কর প্রদানের আওতাবহির্ভূত বেতনভোগী শ্রমিক/কর্মচারী, শিল্প শ্রমিক, ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), গৃহবধূ, পেনশনভোগী এবং বেকার যুবক-যুবতী। অর্থমন্ত্রী একটি একবগ্গা সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতি বছর ও আগামী বছরগুলির জন্য মূলধনী ও রাজস্ব ব্যয় (ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার) নির্মমভাবে ছেঁটে দেওয়ার পথে নেমে পড়েছেন। এজন্য বিদেশ থেকে শুরু করে শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং নগরোন্নয়ন পর্যন্ত অনেকগুলি মন্ত্রককে টার্গেট করা হয়েছে। তাছাড়া, ১ লক্ষ কোটি টাকা বাদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সহজভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিট কর আদায় ২০২৪-২৫ সালের মতো ১১ শতাংশ হারে ২০২৫-২৬ সালেও বৃদ্ধি পাবে।

পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস) অনুসারে, যুব শ্রেণির মধ্যে বেকারত্ব ১০.২ শতাংশ এবং বেকারত্বের যন্ত্রণায় রয়েছে স্নাতকদের ভিতরে ১৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে। বাজেট নথিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আটটি লাইন খরচ করা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি লাইন রয়েছে বহুচর্চিত উৎপাদনশীলতা সংযুক্ত বিনিয়োগ (প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড ইনভেস্টমেন্ট বা পিএলআই) প্রকল্প নিয়ে। ২০২৪-২৫ সালে ওই আট লাইনের জন্য বাজেট এস্টিমেট ছিল ২৮,৩১৮ কোটি টাকা কিন্তু রিভাইজড এস্টিমেটে সেটা কমে হয়ে গিয়েছে মাত্র ২০,০৩৫ কোটি টাকা। কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচিটিকে মারাত্মক ব্যর্থতাই বলতে হবে।

নীচের অর্ধেক মানুষ পরিত্যক্ত

পিএলএফএস-এর মতে, গত সাতবছরে একজন বেতনভোগী পুরুষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি ১২,৬৬৫ টাকা থেকে কমে ১১,৮৫৮ টাকা হয়ে গিয়েছে। এছাড়া একজন স্বনিযুক্ত পুরুষ শ্রমিকের মাসিক আয় ৯,৪৫৪ টাকা থেকে ৮,৫৯১ টাকায় নেমে এসেছে।

মহিলা শ্রমিকদের আয়ও কমে গিয়েছে একইরকমভাবে। হাউসহোল্ড কনসাম্পশন সার্ভে অনুসারে, গড় মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের (এমপিসিই) পরিমাণ ছিল গ্রামীণ ক্ষেত্রে ৪,২২৬ টাকা এবং ৬,৯৯৬ টাকা শহরাঞ্চলে। এই হিসেবটা কিন্তু

সারা ভারতের পুরো জনসংখ্যার গড়। যদি কেউ নীচের দিকে ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার জন্য এমপিসিই গণনা করেন, তাহলে তা কম দেখাবে। বলা

বাহুল্য যে, হিসেবটা নীচের দিকের ২৫ শতাংশ জনসংখ্যার জন্য নেওয়া হলে এই সংখ্যা কমে যাবে তারও চেয়ে। চারজনের একটি পরিবার কীভাবে মাথাপিছু মাসিক ৪০০০-৭০০০ টাকায়, অর্থাৎ মোট ১৬০০০-২৮০০০ টাকায় কিংবা তারও কমে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে? মনে রাখতে হবে, এই টাকার মধ্যেই তাদের খাদ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ঘরভাড়া, গাড়িভাড়া, ঋণ পরিশোধ, বিনোদন, সামাজিকতা রক্ষা এবং জরুরি প্রয়োজনের খরচখরচা সবই মেটাতে হবে!

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে প্রতিবছর সারা দেশে ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। গত এক দশক যাবৎ ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উৎপাদন নিম্নমুখী: ২০১৪ সালে এই সেক্টরের অবদান ছিল জিডিপির ১৫.০৭ শতাংশ। সেটি ২০২৩ সালে ১২.৯৩ শতাংশে (সূত্র: বিশ্ব ব্যাঙ্ক) নেমে এসেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে উৎপন্ন শিল্প-পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল মাত্র ২.৮ শতাংশ। তারই পাশে চীনের ২৮.৮ শতাংশ অবদানের ছবিটা রেখে দুই নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শিল্পচিত্রের তুলনা করে নেওয়া যেতে পারে। বেকার, দিনমজুর, স্বনিযুক্ত শ্রমিক প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে মোদির ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর। এই সরকারের আর একটি মারাত্মক ব্যর্থতার নাম—‘মেক ইন ইন্ডিয়া’।

ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার পর্যাপ্ত নয়। গত ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রীর ভাষণের সূত্রে বলা যায় যে, সরকারের এমন নীতির ফলে জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ খুব ধনী হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা জনসংখ্যার খুব বেশি হলে ৩০ শতাংশ, আরামদায়ক জীবনযাপনের সুযোগ মিলতে পারে তাদেরও। সব মিলিয়ে নীচের দিকের ৫০ শতাংশ ভারতবাসীকে নির্দয়ভাবে পরিত্যক্ত রেখে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে।

(চলবে)