রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দের সংগ্রাম

পূর্বা সেনগুপ্ত

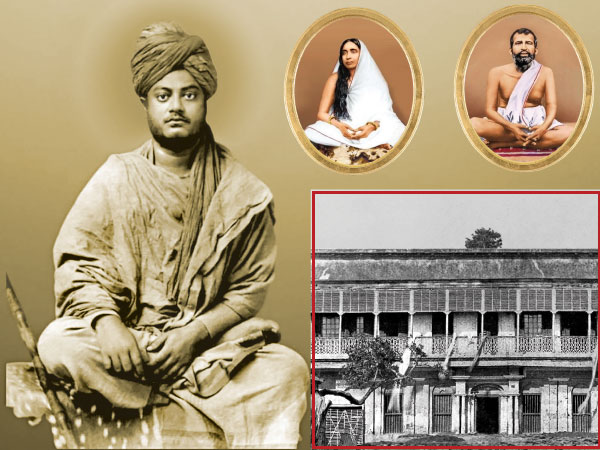

১৮৯৭ সাল। স্থান- উত্তর কলকাতার বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর বাড়ি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সেখানে কয়েকদিনের জন্য বাস করছেন স্বামী বিবেকানন্দ। একদিন সকালে স্বামী বিবেকানন্দের গৃহীভক্ত শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এসেছেন দেখা করতে। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে সেদিন ঋগ্বেদের সায়ন ভাষ্য নিয়ে আলোচনা চলছে বিবেকানন্দের। স্বামিজী শিষ্যকে ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে বলে চলেছেন। তখন ম্যাক্সমুলার সবে ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন। এই কার্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাশীতে শত শত পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে নিয়োগ করেছিল—সে কথাই বলছেন স্বামিজী। এইভাবে ঋগ্বেদের ইতিহাস আর বিষয়বস্তু নিয়ে যখন মেতে উঠেছেন গুরু-শিষ্য, তখন হঠাৎ ঘর্মাক্ত কলেবরে সেখানে উপস্থিত হলেন নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বলরাম বসুর পাশের বাড়িটিই যে তাঁর। গিরিশ ঘোষের আগমন মাত্রই বেদ পাঠে একটু ছেদ পড়ল। গিরিশ ঘোষ আর বিবেকানন্দ—দু’জনে অসম বয়সের মানুষ হলেও বেশ একটা সখ্যতার সম্পর্ক ছিল তাঁদের মধ্যে। বিবেকানন্দের কাছে গিরিশ ঘোষ ছিলেন ‘জি সি’। আর গিরিশ ঘোষের কাছে আজীবন বিবেকানন্দ ছিলেন স্নেহের নরেন।

গিরিশ ঘোষ বেদপাঠের মধ্যে উপস্থিত হতেই স্বামিজী তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর কুশলাদি বিনিময়ের পর আবার বেদপাঠে ডুবে গেলেন। শিষ্যের সঙ্গে এবার গিরিশ ঘোষও অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন সেই বেদব্যখ্যা। হঠাৎ বিবেকানন্দ গিরিশ ঘোষকে উদ্দ্যেশ করে বলে উঠলেন, ‘কি জি সি, এসব তো কিছু পড়লে না—কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে?’ নরেনের মুখে একথা শুনে গিরিশবাবু উত্তর দিলেন, ‘কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব।’ এই বলে প্রকাণ্ড ঋগ্বেদখানি বারবার মাথায় ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, ‘জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়’।

এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু এর পরেই এল সেই চরম মুহূর্ত। হঠাৎ গিরিশ ঘোষ বলতে শুরু করলেন, ‘তা হাঁ হে নরেন। জগতে যে এত দুঃখ কষ্ট, তার সম্বন্ধে কি বেদে কিছু লেখা আছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি-এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি। ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে,অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে- এ সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?’ গিরিশবাবু যত সমাজের সেই বিভীষিকা বর্ণনা করতে লাগলেন ততই স্বামীজির মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল, অবশেষে সেই পদ্মপলাশ নয়ন ভরে উঠল করুণার অশ্রুতে। তাঁর মনের এই আবেগ যাতে প্রকাশ না হয়ে যায়, তাই তিনি বেদপাঠ ছেড়ে দ্রুত উঠে বাইরে চলে গেলেন। শিষ্যের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ শঙ্করের সম্মুখে বসে বেদপাঠ শুনছেন। কিন্তু পরে দেখলেন জীবের দুঃখের কথা শুনে তাঁর ভাবের পরিবর্তন। তথাগত বুদ্ধের মতো জীবের দুঃখে গলে যাওয়া। শিষ্যের স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা দেখে এবার গিরিশ ঘোষ তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘দেখলি! কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজির বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!’

গিরিশ ঘোষের কথা খুব একটা মানলেন না শিষ্য। বেশ বেদ পাঠ হচ্ছিল। কতগুলো মায়ার জগতের ছাইভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করিয়ে দিলেন গিরিশ ঘোষ। অভিযোগ করলেন তিনি, কিন্তু ভক্ত ভৈরব গিরিশ ঘোষ অকুতোভয়। ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ‘জগতে এত দুঃখ কষ্ট আর উনি চুপ করে বসে বেদ পড়ছেন! রেখে তোর বেদ-বেদান্ত।’ গিরিশ শুনেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একদিন কোনও ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে উন্নত শির নরেন্দ্রনাথকে অহংকারী হিসেবে দাগিয়েছিলেন। জবাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘এ অহংকার নয়, এ হল তেজ। এই তেজ যেদিন দুঃখের সংস্পর্শে আসবে, সেদিন তা করুণা হয়ে বয়ে যাবে।’ দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলেন যুবক নরেন্দ্রনাথ। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর, আত্মীয় স্বজনের নিষ্ঠুরতা তিনি দেখেছেন। বড় কাছ থেকে অনুভব করেছেন অসহায়, দরিদ্র মানুষের পেটের জ্বালাকে। দিনের পর দিন বাইরে নিমন্ত্রণ আছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দিন কাটিয়েছেন রাস্তার কলের জল খেয়ে। মনের মধ্যে প্রশ্ন, ‘শিবের সংসারে এত অশিবের তাণ্ডব কেন?’ এই প্রশ্ন নিয়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শুনেছেন, ‘প্রতিমায় পুজো হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না?’ সেই তো, মানুষের মধ্যে তো তিনিই অধিষ্ঠান করেন! বিবেকানন্দ আরও গভীরভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ‘‘জীবে দয়া’ কেন? কীটানুকীট আমরা, আমরা দয়া করব কী করে? জীবকে পূজা করতে হবে, সেবা করতে হবে। কারণ প্রতিটি জীবই হল শিব।’ তাই পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ বলছেন, বড় বড় মন্দিরগুলির দ্বার উঠছে, পড়ছে। দেবপূজা হচ্ছে আর জ্যান্ত দেবতা বিনা অন্নে, রোগে ক্ষয়ে মারা যাচ্ছেন। এ বিষয়ে কেবল মন্দির ও তার অর্থকে ইঙ্গিত করেন নি তিনি। তার সঙ্গে রমতা সাধু সমাজকেও কথার চাবুকে আঘাত করেছেন। যে সময় এই পুণ্যভূমির অধিকাংশ মানুষ, এক পাল গরিবগুর্বের দল একবেলা খেতে পায়, অন্যবেলা মহুয়া ফুলের রস খেয়ে থাকে, সেখানে অসংখ্য সাধু সেই সমাজ থেকেই পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু সেই অসহায় মানুষগুলির জন্য তাদের কি কিছু করণীয় নেই? ১৮৯৭ এর ১ মে, তিনি এই সাধু সমাজের উপরও সামাজিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তৈরি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’র মধ্য দিয়ে তিনি সন্ন্যাস ও সমাজকে বড় কাছাকাছি এনে ফেললেন। ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবার’ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি জানালেন, সেবাকে পূজা রূপে পালন করলে, সেই সেবা— সেবাযোগে পরিণত হয় এবং তার মধ্য দিয়েই আত্মমুক্তি লাভ সম্ভব। সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কথা আমরা বৌদ্ধ যুগে দেখেছি। তথাগত বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভিক্ষু ও শ্রমণশ্রেণিকে বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। স্বামীজিও সন্ন্যাসীদের সেই একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘের মধ্যে বাঁধলেন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর তিনি মিসেস লায়নকে বলেছিলেন, ‘এখানে এসে আমি সঙ্ঘের প্রেমে পড়েছি।’ বুদ্ধজন্মের পাঁচশ বছর পর খ্রিস্টের আগমন। যে খ্রিস্টান মিশনারীদেরও দেখেছেন স্বামীজি। বুদ্ধের সেবা আর খ্রিষ্টান মিশনারীদের সেবা— দুই সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাশেষে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ—বরাহনগর মঠ। তার ঠিক দশ বছর পর সৃষ্টি হল রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৯৭ এর ১ মে, বাগবাজারের বলরাম বসুর ভবনেই এই মিশনের সূচনা। সেদিন অপরাহ্ন তিনটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বহুভক্ত বলরাম ভবনে সমাগত হয়েছিলেন। সকলে সমবেত হলে স্বামীজি বললেন, ‘নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।’ কিন্তু এর সঙ্গে স্বামীজি এটাও বলেন, সাধারণের সম্মতি নিয়ে, ভোটের মাধ্যমে কোনও সঙ্ঘ পরিচালনা করা সেই সময়ে খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ, মানুষ তখনও ততটা শিক্ষিত নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই আশ্রমবাসীকেই সংযুক্ত করেছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, ‘আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর দেহাবসানের কিছু বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে; এই সঙ্ঘ তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত। তাই রামকৃষ্ণ মিশন।’ এই মিশনের মূল কার্য ছিল প্রচার। মাধ্যম হল সেবা। গৃহ বিবাগী সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজি জানিয়েছিলেন, ‘মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক উন্নতি জন্য এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা দায়বদ্ধ থাকবে।’ মঠের সদস্য যেমন শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরা, মিশনের সদস্য তেমন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গৃহীরাও সংযুক্ত হবেন। রামকৃষ্ণ মিশন সত্যই ছিল এক বৈপ্লবিক মিশন।

১ মের শুভ সূচনার দিন থেকে বিবেকানন্দের তৈরি এই মিশন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম এই কাজে সন্দেহ প্রকাশ করেন স্বামী যোগানন্দ। স্বামীজীর গুরুভাই। ‘নরেন এ-কাজ ঠাকুরের ভাব অনুসারী তো? না, তোমার নিজের খেয়াল।’ গুরুভাইয়ের মুখে এই প্রশ্ন শুনে বিবেকানন্দ এক অসাধারণ কথা ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য রেখে গেলেন। তিনি বললেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তভাবময়, তাঁর ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কুঠুরীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে হবে না।’ এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের পিছনে ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রথম মিশনারী কাজ শুরু করলেন। তার সঙ্গে বারাণসীতেও হাসপাতাল খোলা হল। শ্রীমা সেখানে গিয়ে জানালেন, এই সেবা কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদিত। ‘নরেন যা করেছে, ঠিক করেছে। এখানে সাক্ষাৎ নারায়ণ মানব দেহে সেবা নিচ্ছেন।’ কেবল এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হননি শ্রীমা সারদাদেবী। তিনি দশ টাকার একটি নোটও সেবাকাজে দান করেছিলেন। যে ঐতিহাসিক নোটটি এখনও বারাণসী আশ্রমে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন গঠন স্বামী যোগানন্দের মতো অনেক বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তকে দ্বন্দ্বে ফেলেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের রূপকার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি প্রকাশ্যেই অনেককে বলতেন, ‘এ ঠাকুরের ভাবের কাজ নয়। নরেন নিজের মতো তৈরি করেছে।’ শ্রীমা যখন বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুসারী বলে দশটাকা সেবা কাজের জন্য দিলেন, তখন শ্রীম বা মাস্টারমশাইও কাশী আশ্রমে রয়েছেন। শ্রীমায়ের কথা তাঁকে জানানো হলে তিনি সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠন করে তা পরবর্তী প্রজন্মে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বিবেকানন্দের কাছে সহজ ছিল না। মূলত এ ক্ষেত্রে তাঁকে কাঁটার উপর দিয়ে চলতে হয়েছিল। পরিব্রজ্যার সময় হাতরাসের স্টেশনমাস্টার স্বামী সদানন্দকে দীক্ষা দিলেন। এই স্বামী সদানন্দই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে প্লেগ মহামারীতে উল্লেখযোগ্য সেবাকাজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজির শিষ্যরূপে যখন বরানগর মঠে এলেন তখন ‘নরেন আবার মন্ত্র দিচ্ছে!’—এই কথা বলে বরানগর মঠে তাঁকে বাস না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গৃহীভক্তের একাংশ। তাই নরেনের শিষ্য ব্যাপারটি সেই সময় খুব প্রকাশ্যে জাহির করতেন না কেউ।

আবার স্বামীজি দেহরক্ষার পরে এই মিশনারী কাজের জন্য বিরাট এক সঙ্কটের পর্যায়ও অতিক্রম করেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ। স্বামীজির শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দকে পাঠানো হল ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের দায়িত্বে। আশ্রমটি গঠিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-এর সাক্ষাৎ পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে। স্বামী আত্মানন্দের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারত তখন স্বামী বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী ভাষণে উত্তপ্ত। স্বামী অভেদানন্দ সেই আগুনে আরও সুরারোপ করলেন। প্রেরণা যেন জ্বলন্ত অগ্নিসম প্রবাহিত হল। স্বামী নির্মলানন্দ সেখানে পৌঁছে আশ্রমের জন্য পাওয়া জমির মধ্যে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের রাজ শুরু করলেন। ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম—মঠ কেন্দ্র। তারই পাশে মিশন কেন্দ্র শুরু হল। বেলুড় মূল কার্যালয় কিন্তু কিছু জানল না। প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্যাঙ্গালোরে এসে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখলেন। মঠে ফিরে গিয়ে সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকেও জানালেন যে, মঠ সেন্টারে তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) মিশন সেন্টার তৈরি করছে। তাঁর কথায় একটি আশঙ্কা লুকিয়ে ছিল। সেই আশঙ্কাই কিছু বছর পর সত্য বলে প্রমাণিত হল। ছাত্রাবাস করেছেন বলে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমটিই নিজের বলে দাবি করে বসলেন স্বামী নির্মলানন্দ। বেলুড় মঠের মূল কার্যালয় থেকে কেবল তিনি বিচ্ছিন্নই হলেন না, একটা মামলার সূচনা হল। এই মামলায় জয়ী হওয়ার পর থেকে শাখাকেন্দ্র ও মিশনারী কার্য বিষয়ে অনেক সাবধানী হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ। শাখাকেন্দ্র ও মূলকেন্দ্রের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হল। তৈরি হল সংবিধান। অবশ্য এখন মঠ সেন্টারেও সেবামূলক কার্য সম্পন্ন করা হয়। প্রথম দিকে দুই ধরনের কেন্দ্রে বেশ পার্থক্য রাখা হতো।

বস্তুতপক্ষে মঠ ও মিশন পৃথক কোনও বিষয় নয়। আত্মমুক্তি হল এ দু’টির মধ্যে সংযোগ সেতু। কেবল সন্ন্যাসীদের নয়, প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য আত্মমুক্তি। অসুস্থ পীড়িত, অসহায় মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে এই আত্মমুক্তির পথই দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ। এই মিশন গঠনে তাঁর সংগ্রাম ছিল যন্ত্রণাময়। বারংবার সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে ছিলেন তাঁর গুরুভাইরা। আর ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁরই আঁচলের আশ্রয়ে থেকে বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন, ‘দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব’। দরিদ্র ও মূর্খ তোমার উপাস্য হোক। রামকৃষ্ণ মিশনের এই হল প্রধান উদ্দেশ্য।

গিরিশ ঘোষ বেদপাঠের মধ্যে উপস্থিত হতেই স্বামিজী তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর কুশলাদি বিনিময়ের পর আবার বেদপাঠে ডুবে গেলেন। শিষ্যের সঙ্গে এবার গিরিশ ঘোষও অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলেন সেই বেদব্যখ্যা। হঠাৎ বিবেকানন্দ গিরিশ ঘোষকে উদ্দ্যেশ করে বলে উঠলেন, ‘কি জি সি, এসব তো কিছু পড়লে না—কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে?’ নরেনের মুখে একথা শুনে গিরিশবাবু উত্তর দিলেন, ‘কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই, সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব।’ এই বলে প্রকাণ্ড ঋগ্বেদখানি বারবার মাথায় ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, ‘জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়’।

এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু এর পরেই এল সেই চরম মুহূর্ত। হঠাৎ গিরিশ ঘোষ বলতে শুরু করলেন, ‘তা হাঁ হে নরেন। জগতে যে এত দুঃখ কষ্ট, তার সম্বন্ধে কি বেদে কিছু লেখা আছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি-এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি। ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে,অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে- এ সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?’ গিরিশবাবু যত সমাজের সেই বিভীষিকা বর্ণনা করতে লাগলেন ততই স্বামীজির মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল, অবশেষে সেই পদ্মপলাশ নয়ন ভরে উঠল করুণার অশ্রুতে। তাঁর মনের এই আবেগ যাতে প্রকাশ না হয়ে যায়, তাই তিনি বেদপাঠ ছেড়ে দ্রুত উঠে বাইরে চলে গেলেন। শিষ্যের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ শঙ্করের সম্মুখে বসে বেদপাঠ শুনছেন। কিন্তু পরে দেখলেন জীবের দুঃখের কথা শুনে তাঁর ভাবের পরিবর্তন। তথাগত বুদ্ধের মতো জীবের দুঃখে গলে যাওয়া। শিষ্যের স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা দেখে এবার গিরিশ ঘোষ তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘দেখলি! কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজিকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না, ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজির বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!’

গিরিশ ঘোষের কথা খুব একটা মানলেন না শিষ্য। বেশ বেদ পাঠ হচ্ছিল। কতগুলো মায়ার জগতের ছাইভস্ম কথা তুলে স্বামীজির মন খারাপ করিয়ে দিলেন গিরিশ ঘোষ। অভিযোগ করলেন তিনি, কিন্তু ভক্ত ভৈরব গিরিশ ঘোষ অকুতোভয়। ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ‘জগতে এত দুঃখ কষ্ট আর উনি চুপ করে বসে বেদ পড়ছেন! রেখে তোর বেদ-বেদান্ত।’ গিরিশ শুনেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একদিন কোনও ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে উন্নত শির নরেন্দ্রনাথকে অহংকারী হিসেবে দাগিয়েছিলেন। জবাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘এ অহংকার নয়, এ হল তেজ। এই তেজ যেদিন দুঃখের সংস্পর্শে আসবে, সেদিন তা করুণা হয়ে বয়ে যাবে।’ দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলেন যুবক নরেন্দ্রনাথ। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর পর, আত্মীয় স্বজনের নিষ্ঠুরতা তিনি দেখেছেন। বড় কাছ থেকে অনুভব করেছেন অসহায়, দরিদ্র মানুষের পেটের জ্বালাকে। দিনের পর দিন বাইরে নিমন্ত্রণ আছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। সমস্ত দিন কাটিয়েছেন রাস্তার কলের জল খেয়ে। মনের মধ্যে প্রশ্ন, ‘শিবের সংসারে এত অশিবের তাণ্ডব কেন?’ এই প্রশ্ন নিয়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে শুনেছেন, ‘প্রতিমায় পুজো হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না?’ সেই তো, মানুষের মধ্যে তো তিনিই অধিষ্ঠান করেন! বিবেকানন্দ আরও গভীরভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ‘‘জীবে দয়া’ কেন? কীটানুকীট আমরা, আমরা দয়া করব কী করে? জীবকে পূজা করতে হবে, সেবা করতে হবে। কারণ প্রতিটি জীবই হল শিব।’ তাই পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ বলছেন, বড় বড় মন্দিরগুলির দ্বার উঠছে, পড়ছে। দেবপূজা হচ্ছে আর জ্যান্ত দেবতা বিনা অন্নে, রোগে ক্ষয়ে মারা যাচ্ছেন। এ বিষয়ে কেবল মন্দির ও তার অর্থকে ইঙ্গিত করেন নি তিনি। তার সঙ্গে রমতা সাধু সমাজকেও কথার চাবুকে আঘাত করেছেন। যে সময় এই পুণ্যভূমির অধিকাংশ মানুষ, এক পাল গরিবগুর্বের দল একবেলা খেতে পায়, অন্যবেলা মহুয়া ফুলের রস খেয়ে থাকে, সেখানে অসংখ্য সাধু সেই সমাজ থেকেই পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু সেই অসহায় মানুষগুলির জন্য তাদের কি কিছু করণীয় নেই? ১৮৯৭ এর ১ মে, তিনি এই সাধু সমাজের উপরও সামাজিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তৈরি হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন।

‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’র মধ্য দিয়ে তিনি সন্ন্যাস ও সমাজকে বড় কাছাকাছি এনে ফেললেন। ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবার’ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি জানালেন, সেবাকে পূজা রূপে পালন করলে, সেই সেবা— সেবাযোগে পরিণত হয় এবং তার মধ্য দিয়েই আত্মমুক্তি লাভ সম্ভব। সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কথা আমরা বৌদ্ধ যুগে দেখেছি। তথাগত বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভিক্ষু ও শ্রমণশ্রেণিকে বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। স্বামীজিও সন্ন্যাসীদের সেই একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘের মধ্যে বাঁধলেন। শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর তিনি মিসেস লায়নকে বলেছিলেন, ‘এখানে এসে আমি সঙ্ঘের প্রেমে পড়েছি।’ বুদ্ধজন্মের পাঁচশ বছর পর খ্রিস্টের আগমন। যে খ্রিস্টান মিশনারীদেরও দেখেছেন স্বামীজি। বুদ্ধের সেবা আর খ্রিষ্টান মিশনারীদের সেবা— দুই সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাশেষে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ—বরাহনগর মঠ। তার ঠিক দশ বছর পর সৃষ্টি হল রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৯৭ এর ১ মে, বাগবাজারের বলরাম বসুর ভবনেই এই মিশনের সূচনা। সেদিন অপরাহ্ন তিনটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বহুভক্ত বলরাম ভবনে সমাগত হয়েছিলেন। সকলে সমবেত হলে স্বামীজি বললেন, ‘নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।’ কিন্তু এর সঙ্গে স্বামীজি এটাও বলেন, সাধারণের সম্মতি নিয়ে, ভোটের মাধ্যমে কোনও সঙ্ঘ পরিচালনা করা সেই সময়ে খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ, মানুষ তখনও ততটা শিক্ষিত নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই আশ্রমবাসীকেই সংযুক্ত করেছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, ‘আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর দেহাবসানের কিছু বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে; এই সঙ্ঘ তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত। তাই রামকৃষ্ণ মিশন।’ এই মিশনের মূল কার্য ছিল প্রচার। মাধ্যম হল সেবা। গৃহ বিবাগী সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজি জানিয়েছিলেন, ‘মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক উন্নতি জন্য এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা দায়বদ্ধ থাকবে।’ মঠের সদস্য যেমন শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরা, মিশনের সদস্য তেমন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গৃহীরাও সংযুক্ত হবেন। রামকৃষ্ণ মিশন সত্যই ছিল এক বৈপ্লবিক মিশন।

১ মের শুভ সূচনার দিন থেকে বিবেকানন্দের তৈরি এই মিশন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম এই কাজে সন্দেহ প্রকাশ করেন স্বামী যোগানন্দ। স্বামীজীর গুরুভাই। ‘নরেন এ-কাজ ঠাকুরের ভাব অনুসারী তো? না, তোমার নিজের খেয়াল।’ গুরুভাইয়ের মুখে এই প্রশ্ন শুনে বিবেকানন্দ এক অসাধারণ কথা ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য রেখে গেলেন। তিনি বললেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তভাবময়, তাঁর ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কুঠুরীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে হবে না।’ এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের পিছনে ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রথম মিশনারী কাজ শুরু করলেন। তার সঙ্গে বারাণসীতেও হাসপাতাল খোলা হল। শ্রীমা সেখানে গিয়ে জানালেন, এই সেবা কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমোদিত। ‘নরেন যা করেছে, ঠিক করেছে। এখানে সাক্ষাৎ নারায়ণ মানব দেহে সেবা নিচ্ছেন।’ কেবল এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হননি শ্রীমা সারদাদেবী। তিনি দশ টাকার একটি নোটও সেবাকাজে দান করেছিলেন। যে ঐতিহাসিক নোটটি এখনও বারাণসী আশ্রমে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন গঠন স্বামী যোগানন্দের মতো অনেক বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তকে দ্বন্দ্বে ফেলেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের রূপকার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি প্রকাশ্যেই অনেককে বলতেন, ‘এ ঠাকুরের ভাবের কাজ নয়। নরেন নিজের মতো তৈরি করেছে।’ শ্রীমা যখন বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুসারী বলে দশটাকা সেবা কাজের জন্য দিলেন, তখন শ্রীম বা মাস্টারমশাইও কাশী আশ্রমে রয়েছেন। শ্রীমায়ের কথা তাঁকে জানানো হলে তিনি সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠন করে তা পরবর্তী প্রজন্মে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বিবেকানন্দের কাছে সহজ ছিল না। মূলত এ ক্ষেত্রে তাঁকে কাঁটার উপর দিয়ে চলতে হয়েছিল। পরিব্রজ্যার সময় হাতরাসের স্টেশনমাস্টার স্বামী সদানন্দকে দীক্ষা দিলেন। এই স্বামী সদানন্দই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে প্লেগ মহামারীতে উল্লেখযোগ্য সেবাকাজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজির শিষ্যরূপে যখন বরানগর মঠে এলেন তখন ‘নরেন আবার মন্ত্র দিচ্ছে!’—এই কথা বলে বরানগর মঠে তাঁকে বাস না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গৃহীভক্তের একাংশ। তাই নরেনের শিষ্য ব্যাপারটি সেই সময় খুব প্রকাশ্যে জাহির করতেন না কেউ।

আবার স্বামীজি দেহরক্ষার পরে এই মিশনারী কাজের জন্য বিরাট এক সঙ্কটের পর্যায়ও অতিক্রম করেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ। স্বামীজির শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দকে পাঠানো হল ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের দায়িত্বে। আশ্রমটি গঠিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-এর সাক্ষাৎ পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে। স্বামী আত্মানন্দের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে। দক্ষিণ ভারত তখন স্বামী বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী ভাষণে উত্তপ্ত। স্বামী অভেদানন্দ সেই আগুনে আরও সুরারোপ করলেন। প্রেরণা যেন জ্বলন্ত অগ্নিসম প্রবাহিত হল। স্বামী নির্মলানন্দ সেখানে পৌঁছে আশ্রমের জন্য পাওয়া জমির মধ্যে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের রাজ শুরু করলেন। ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম—মঠ কেন্দ্র। তারই পাশে মিশন কেন্দ্র শুরু হল। বেলুড় মূল কার্যালয় কিন্তু কিছু জানল না। প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্যাঙ্গালোরে এসে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখলেন। মঠে ফিরে গিয়ে সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকেও জানালেন যে, মঠ সেন্টারে তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) মিশন সেন্টার তৈরি করছে। তাঁর কথায় একটি আশঙ্কা লুকিয়ে ছিল। সেই আশঙ্কাই কিছু বছর পর সত্য বলে প্রমাণিত হল। ছাত্রাবাস করেছেন বলে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমটিই নিজের বলে দাবি করে বসলেন স্বামী নির্মলানন্দ। বেলুড় মঠের মূল কার্যালয় থেকে কেবল তিনি বিচ্ছিন্নই হলেন না, একটা মামলার সূচনা হল। এই মামলায় জয়ী হওয়ার পর থেকে শাখাকেন্দ্র ও মিশনারী কার্য বিষয়ে অনেক সাবধানী হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ। শাখাকেন্দ্র ও মূলকেন্দ্রের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হল। তৈরি হল সংবিধান। অবশ্য এখন মঠ সেন্টারেও সেবামূলক কার্য সম্পন্ন করা হয়। প্রথম দিকে দুই ধরনের কেন্দ্রে বেশ পার্থক্য রাখা হতো।

বস্তুতপক্ষে মঠ ও মিশন পৃথক কোনও বিষয় নয়। আত্মমুক্তি হল এ দু’টির মধ্যে সংযোগ সেতু। কেবল সন্ন্যাসীদের নয়, প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য আত্মমুক্তি। অসুস্থ পীড়িত, অসহায় মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে এই আত্মমুক্তির পথই দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ। এই মিশন গঠনে তাঁর সংগ্রাম ছিল যন্ত্রণাময়। বারংবার সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে ছিলেন তাঁর গুরুভাইরা। আর ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁরই আঁচলের আশ্রয়ে থেকে বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন, ‘দরিদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব’। দরিদ্র ও মূর্খ তোমার উপাস্য হোক। রামকৃষ্ণ মিশনের এই হল প্রধান উদ্দেশ্য।

12th May, 2024

বাবা হলেন বরুণ ধাওয়ান

বিশদ...

4th June, 2024

ফ্যামিলি ড্রামায় রানি

বিশদ...

4th June, 2024

গরমে লেবু জল না কোল্ড ড্রিংকস!

বিশদ...

30th May, 2024

কেন এগিয়ে লেবু জল?

বিশদ...

30th May, 2024

‘ভার্চুয়াল নয়, সন্তানের কল্পনার জগতে আপনিও থাকুন’

বিশদ...

31st May, 2024

বিয়ের কার্ড

বিশদ...

31st May, 2024